03.HPC 软件与应用趋势#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 我做了个优化从 1200 字优化到 700 多字,里面有些图不太对,你重点可以修改下。额外插图都应该找高清的图片。

Author by:陈悦孜

高性能基础软件的发展历程与未来趋势,将围绕编译器与运行时、计算库、通信中间件、存储系统、调度系统五个方向展开。对于应用软件,我们会介绍整体发展历程和具体行业应用趋势。

基础软件#

高性能计算基础软件是连接硬件与应用的核心桥梁,其发展始终围绕资源高效调度、数据高速流动、计算极致优化三大目标,主要涵盖调度、存储、通信、编译、计算库及基础算法六大维度。

编译器与运行时:从手动优化到自动代码生成#

在 AI 集群基础软件领域,编译器与运行时系统是支撑高效计算、资源管理与性能优化的核心组件。编译器负责将 Python/PyTorch/TensorFlow 等高级代码,转换为 GPU/TPU/ASIC 等底层硬件可执行的高效代码,并完成深度优化;运行时系统则管理程序执行中的动态行为,确保计算任务高效利用集群资源。

发展历程:传统编译器(1980s-2000s)#

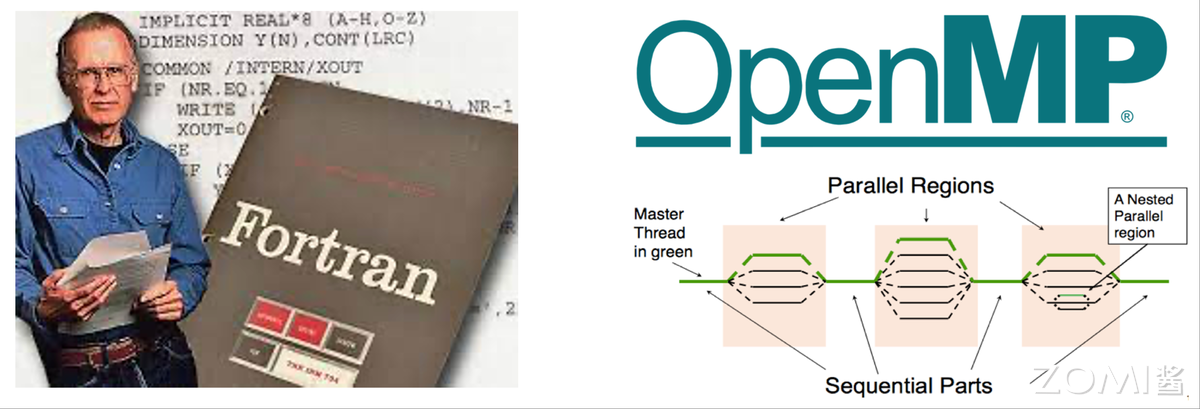

Fortran 主导:Intel、PGI 编译器靠向量化提效#

Fortran 诞生于 20 世纪 50 年代,由约翰·巴科斯(John W. Backus)团队提出,初衷是替代汇编语言——让用户通过高级编程语言开发,同时实现接近手工汇编的性能,大幅简化编程工作量。

后续众多企业基于 Fortran 推出编译器产品。其中,Intel Fortran 编译器支持 Windows 与 Linux 系统:Windows 版本源自英特尔收购惠普相关权利后开发,依托微软 Visual Studio 外壳实现 Visual IDE 功能(CVF 即 Compact Visual Fortran,是紧凑型可视化编程工具及接口技术);Linux 版本则是 Intel Math Kernel Library 的一部分,专为 Intel 处理器优化,在大规模数值计算中表现突出,能生成高效机器代码并提供高性能编译调试工具。

PGI 编译器由 Portland Group(简称 PGI,并行运算软件领域领先供应商)推出,针对 Intel、AMD 64 位 x86 CPU 深度优化,还支持 NVIDIA GPU Accelerator。其独有的 PGI Unified Binary 技术,能让编译后的应用在 Intel 或 AMD CPU 系统上高效运行,且可动态检测并调用 NVIDIA GPU Accelerator;同时支持多种 Fortran 标准,提供自动向量化、高级循环优化等特性,专为高性能计算场景设计。

OpenMP 初现:1997 年开启共享内存并行#

随着数据处理需求激增,并行计算倒逼编译器升级。1997 年 10 月,OpenMP for Fortran 1.0 发布,这是首个跨平台共享内存多线程并发编程模型,标志着 OpenMP 正式诞生。

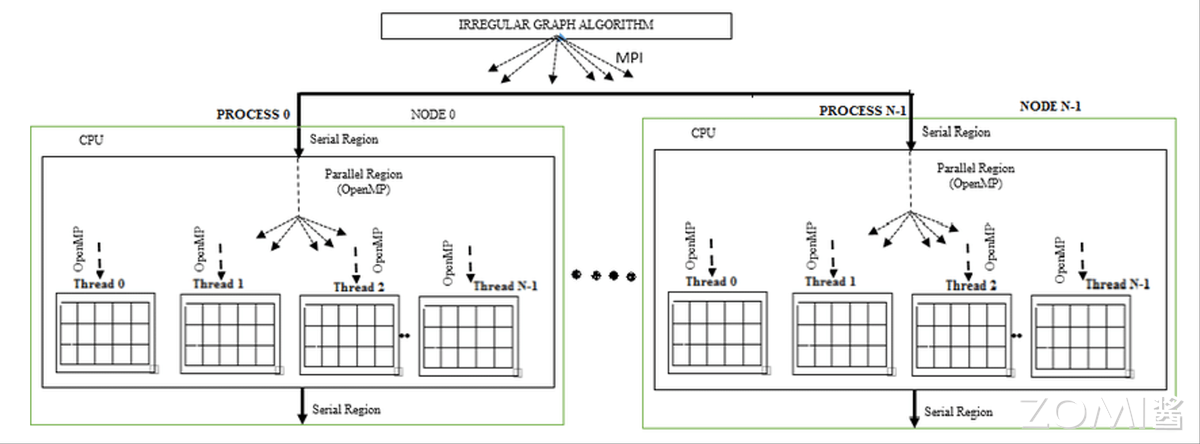

OpenMP 由 OpenMP Architecture Review Board 牵头制定,是共享内存并行系统的多线程程序设计标准,核心是一套编译器指令、库及环境变量,支持 C、C++、Fortran 语言,可在 Solaris、AIX、GNU/Linux、Mac OS X、Microsoft Windows 等多数处理器体系与操作系统上运行。它采用可移植、可扩展模型,为程序员提供从桌面电脑到超级计算机的并行应用开发接口——比如混合并行编程模型下,应用可同时使用 OpenMP 与 MPI,或在非共享内存集群上通过 OpenMP 扩展实现透明运行。

通俗来讲,OpenMP 能实现跨平台多线程:主线程(顺序执行指令)生成多个子线程,将任务分配给它们并行运行,由运行时环境将线程分配到不同处理器。

发展历程:异构编译时代(2010s-至今)#

2010 年后,AI 推动并行计算性能需求大幅提升,CPU 难以满足低延迟、高计算需求,GPU 与异构计算开始在并行计算中发挥关键作用,异构编译时代由此开启并延续至今。

CUDA 与 OpenCL:GPU 异构的核心支撑#

GPU 已成为高性能计算程序的重要组成部分,而 GPGPU(通用 GPU)技术正是利用 GPU 进行通用计算——通过在不同处理器间划分进程或单个进程加速任务完成,这就需要并行计算框架实现 GPU 加速,让 CPU 与 GPU 协同处理大规模数据。GPGPU 借助 OpenCL、CUDA 等软件,依托 GPU 数百个片上处理器核实现高效并行计算,支持多核处理器通信协作以解决复杂问题。

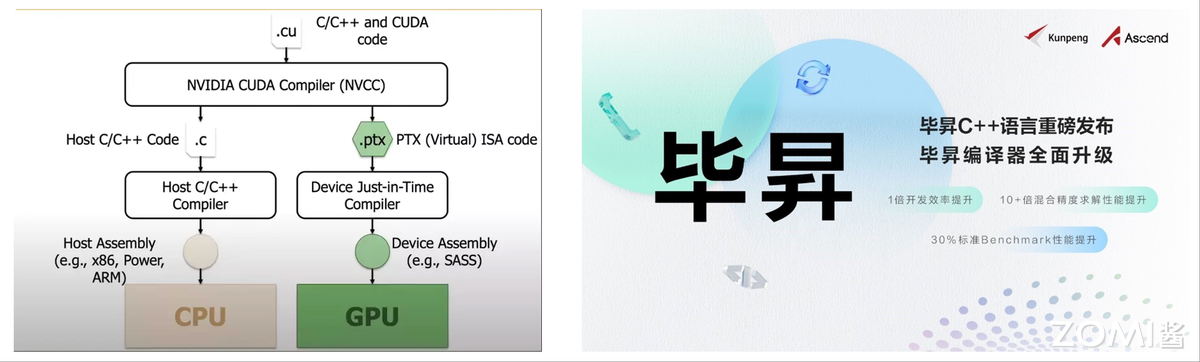

CUDA 与 OpenCL 是异构计算核心框架,用于编写和管理 CPU+GPU/FPGA 等异构系统的并行计算任务。其中,CUDA(Compute Unified Device Architecture,统一计算设备架构)是 NVIDIA 2007 年发布的并行编程范例,采用类 C 语言,适用于开发 GPU 软件及高并行性的 GPU 通用应用,属于专有 API,仅支持 Tesla 架构的 NVIDIA GPU,依赖 NVIDIA 提供的运行时编译器 NVCC 实现设备代码编译。

NVCC(NVIDIA CUDA Compiler)的编译流程分为主机(Host)代码与设备(Device)代码两部分:首先分离.cu 文件中的 C/C++主机代码与 GPU 核函数设备代码;主机代码由 GCC、MSVC 等主机编译器编译为 x86、ARM 等目标平台的 CPU 汇编,最终链接为可执行文件;设备代码由 NVCC 转换为 PTX 虚拟 GPU 指令,或通过 JIT 编译器生成 Ampere/Turing 等架构的 SASS 指令;执行时,主机代码调用 GPU 核函数,PTX 或 SASS 指令由 GPU 驱动动态加载到显卡运行。

OpenCL(Open Computing Language,开放计算语言)由苹果与 Khronos 集团推出,旨在突破 NVIDIA GPU 限制,为异构计算提供统一基准。它为 GPU 编程提供可移植语言,支持 CPU、GPU、数字信号处理器等硬件,能让程序在不同架构上运行的同时,适配硬件特性提升性能。OpenCL 依赖 clBuildProgram 在运行时编译内核代码(动态生成设备二进制),但开发者仍需手动管理异构逻辑。

SYCL 与 oneAPI:一次编写多架构运行#

oneAPI 是英特尔推出的编程模型与工具集合,旨在简化跨处理器架构的软件开发——它是统一、开放、标准化的编程环境,支持 CPU、GPU、FPGA 等硬件,开发者可通过同一代码库针对不同硬件优化,兼顾性能与可移植性。其核心优势在于开放性,支持多架构与多硬件厂商,让开发者无需绑定专有硬件即可选择最优加速设备,提升开发效率并匹配硬件性能。

下图展示英特尔 oneAPI 工具的组成与应用:oneAPI 支持两种编程模型,一是直接编程(Direct Programming),采用基于 C++标准的统一编程语言 SYCL;二是基于库的编程(API-Based Programming)。而 Level 0 作为与硬件加速设备交互的底层接口,只要硬件厂商实现该接口,其设备就能被 oneAPI 上层框架调用。

SYCL(异构编程标准)是行业标准化工作的核心,支持 C++数据并行编程,被称为“面向 OpenCL 的 C++单源异构编程”。它是基于 OpenCL 的跨平台抽象层,允许开发者用 C++“单源”风格编写异构处理器代码,让编译器能分析优化整个程序(无论代码运行于何种设备);同时集成模板与 lambda 函数,便于高级应用编码,相比 OpenCL 提供更高抽象层级与更简洁的编程接口。

英特尔的 Data Parallel C++(DPC++)是 oneAPI 对 SYCL 编译器的实现,结合现代 C++的易用性与 SYCL 标准,实现数据并行性与异构编程,还能通过简化编码、减少冗余提升开发效率与性能。目前支持 SYCL 的编译器包括 Codeplay、华为、英特尔、海德堡大学等厂商的实现,这些编译器支持 C++/SYCL 代码,并可针对 CPU 及 AMD、Intel、NVIDIA GPU 等后端优化。

oneAPI 的体系架构为开发者提供统一开放的多架构开发环境,SYCL 作为其直接编程语言,为 C++数据并行编程提供标准化支持,简化异构编程复杂度的同时,提升开发效率与性能。下图进一步展示 oneAPI 与 SYCL 的生态位置及相关软件栈。

国产突破:华为毕昇编译器优化异构计算#

聚焦国内,华为毕昇编译器是自主研发的高性能编译器工具链,首版于 2020 年 9 月 30 日发布,专为鲲鹏 920 处理器架构深度优化。该编译器基于开源 LLVM 框架开发,支持 C、C++、Fortran 语言,通过内存优化增强、自动矢量化等先进算法提升代码效率,还结合鲲鹏 Neon/Sve/Sme 内嵌指令技术,优化指令流水线与调度逻辑,充分发挥鲲鹏架构性能。下图为毕昇编译器的组成与支持范围。

截至 2025 年 5 月,毕昇编译器已迭代至 4.2.0.1 补丁版本,兼容 openEuler、CentOS、Ubuntu 等主流操作系统,在气象、安防等高性能计算领域,性能显著优于 GCC 编译器。

2022 年,华为还推出毕昇 C++语言,支持多样算力编程,实现鲲鹏与昇腾 AI 算力的协同优化。该语言以 C++为基础,兼容多样性计算的异构编程标准,开发者用一种语言即可对鲲鹏、昇腾 AI 等主流算力编程,大幅降低多样性计算系统的编程复杂度与学习成本;同时支持通用语言规范,还提供统一矩阵编程、内存数据移动、向量化编程接口等扩展。

毕昇融合编译器则实现鲲鹏、昇腾 AI 等多算力的融合统一编译优化,通过编译算法优化与处理器架构深度协同,强化自动向量化、循环优化、多面体优化等能力,标准 Benchmark 峰值性能提升 30%。目前,毕昇 C++结合毕昇编译器,已与 10 多所高校及研究机构合作,在飞机噪声仿真、湍流仿真、地震模拟等领域开展多样算力应用开发——比如基于鲲鹏+昇腾 AI 多样性计算架构实现飞机噪声仿真,开发效率翻倍,混合精度求解性能提升 10 倍以上。此外,在 CANN 异构计算架构下,毕昇编译器还提供异构编程编译能力。

未来趋势#

AI 编译器未来发展将聚焦三个方向:AI 驱动的自动调优通过机器学习生成最优计算方法,提升计算效率;多级中间层表示设计实现跨架构代码转换,降低编译器开发成本,让多硬件平台兼容更高效;而新兴的 Triton 编程方式则进一步降低开发者开发 GPU 程序的学习成本。

AI 驱动自动调优:TVM、Ansor 的智能优化#

为在多硬件平台高效部署算子,业界引入多种编译器技术——用户用高层声明性语言以数学表达式形式定义计算,编译器根据定义生成优化张量程序。但从高层定义自动生成高性能张量程序难度极大:不同目标平台架构下,编译器需在包含分块、向量化、并行化等优化组合的复杂空间中搜索,不同组合的性能差异显著,因此需要高效搜索策略覆盖空间并探索最优解,这一过程即自动调优。

自动调优指编译过程中,编译器或工具自动调整代码执行参数,优化算法、内存访问模式、并行度等,减少人工干预以适配不同硬件与运行条件。在 AI 领域,这一技术尤为关键——AI 模型计算复杂度高,且 CPU、GPU、FPGA 等硬件对优化需求差异大。其核心流程包括性能分析(识别瓶颈与优化机会)、参数搜索(探索编译选项与参数)、性能评估(测试不同配置效果)、反馈学习(根据结果调整搜索策略)。

TVM 是 AI 编译器自动调优领域的代表,其自动调优系统已历经三代。第一代 AutoTVM 基于模板:开发者需用 TVM DSL 为待调优算子(如 resnet18 的 conv2d)编写调优参数(如循环展开因子、重排序顺序),指定任务后 TVM 根据模板生成调度搜索空间;再选择调优器(如随机调优器、遗传算法调优器、XGBTuner)探索空间,其中 XGBTuner 会先通过模型预测调度候选项性能,筛选后再实测以减少调优时间。

但 AutoTVM 的性能上限依赖模板设计,对开发者要求较高。第二代 Ansor(Auto Scheduler)取消模板机制,实现全自动优化:无需手动指定优化方式,编译器自动应用调度原语,先构建覆盖计算定义的大搜索空间,再高效探索(空间规模比模板覆盖范围大数个数量级);同时在优化多子图 DNN 时,优先调优对端到端性能关键的子图,合理分配资源。

第三代 Meta Schedule 则提供统一 API,支持手动调优、AutoTVM 风格与 AutoScheduler 风格;扩展所有调度原语(如张量化、循环分块),新增原语无需额外开发;且各组件(如调度空间生成器、ProgramRunner)可在 Python 或 C++中自定义。其调优流程为:先生成设计空间(底层系统记录调度原语与随机决策“Trace”,形成可探索空间);再探索空间(用随机搜索、成本模型指导等策略高效搜索);最后将度量记录(工作负载、硬件目标、输入参数、运行时间等)序列化存储到数据库,且成本模型、数据库等组件均支持定制。

多级中间表示:MLIR 的跨架构能力#

为解决多硬件架构与复杂软件开发的矛盾,以及传统编译器中间表示在多领域、多平台的局限性,谷歌研究人员于 2017 年提出 MLIR(Multi-Level Intermediate Representation),2018 年正式开源。其设计理念是打造通用可扩展的中间表示,统一编程语言与硬件架构差异,简化编译器开发与优化。

从整体架构看,MLIR 主要包含四部分:一是中间表示层(IR),作为核心定义操作、类型、属性及关系,层次化结构可灵活表示从高级函数调用到低级硬件指令的不同层级计算逻辑;二是方言和操作注册层,管理用户定义或系统提供的方言(一组相关操作与类型),方便扩展表示能力(如深度学习框架可注册专属方言);三是优化和转换层,提供常量折叠、死代码消除、算子融合等优化 pass,开发者可组合 pass 形成优化管道,逐步提升代码效率;四是代码生成层,将优化后 IR 转换为特定硬件目标代码,需针对不同硬件实现代码生成模块,映射 IR 到硬件指令集,生成可执行机器码或 PTX、LLVM IR 等中间表示。

MLIR 的核心优势在于层次化 IR、跨平台兼容性与高可扩展性:IR 从接近编程语言的高层表示到接近硬件指令的低层表示,支持多层级转换优化;统一 IR 能将不同 AI 框架模型转为统一形式,再针对性生成硬件代码,解决硬件多样性问题;同时允许用户定义方言与操作,模块化设计让开发者只需优化硬件相关部分,提升编译器开发效率。此外,其丰富的类型系统(标量、张量、内存类型等)能准确描述 AI 模型的张量维度、数据类型、存储格式,为优化与代码生成奠定基础。

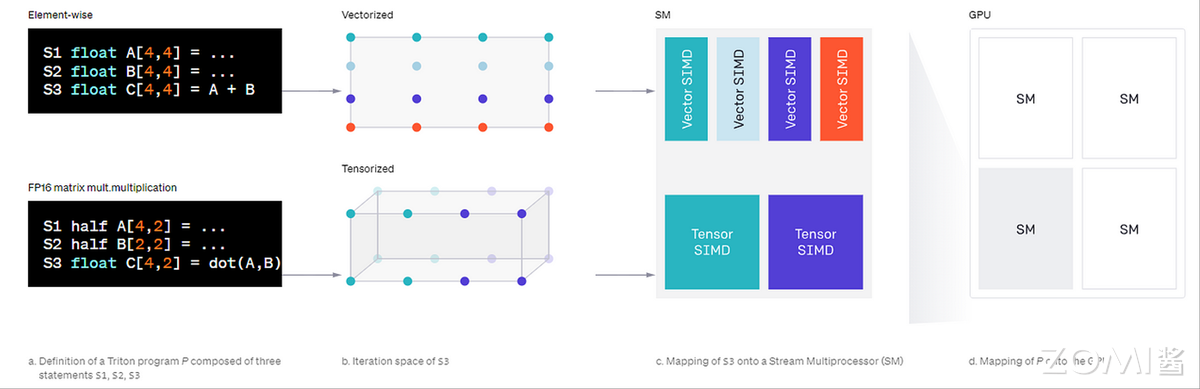

面向新编程方式:Triton 的 GPU 易用性提升#

Triton 是开源 GPU 编程语言与编译器,旨在平衡 AI 模型训练中 GPU 编程的易用性与效率——开发者无需掌握底层 CUDA 知识,通过 Python 即可编写自定义 GPU 内核,性能可媲美专家级 CUDA 代码。例如,用不足 25 行 Triton 代码就能实现与 cuBLAS(NVIDIA 高度优化库)性能相当的 FP16 矩阵乘法内核;据 OpenAI 报告,基于 Triton 开发的特定深度学习内核,比 PyTorch 实现性能最高提升 200%,在 AI 计算加速领域潜力显著。

相比传统 CUDA C++编程,Triton 的优势在于自动化底层优化:CUDA 开发需手动管理 GPU 内存层次(片外 DRAM、片上 SRAM)、实现内存访问合并、配置共享内存缓存、协调数千并行线程,即使资深开发者也面临挑战;而 Triton 自动处理这些环节,开发者仅需决策最高层任务分区(SM 间工作分配),专注高层算法逻辑,实现类 NumPy 风格的 GPU 编程,同时保持近最优性能。

现代 GPU 的每个流多处理器(SM)配备片外 DRAM 与片上 SRAM 缓存,Triton 编译器通过自动优化内存访问模式与 SM 内部并行计算,减轻开发者的内存管理与线程协调负担。更重要的是,Triton 深度集成 Python 生态,可直接从 Python(含 PyTorch 代码)调用内核,无需编写 C++或 CUDA 代码,特别适合研究实验与自定义层优化,有效弥合高级框架与底层 CUDA 的技术鸿沟。

Triton 的整体架构是这样的:Triton 围绕“分块(tile)”概念构建,包含 Triton-C(基于 C 的语言,用参数化分块变量表达张量程序)与 Triton-IR(基于 LLVM 的中间表示);通过分块级优化将程序编译为高效 GPU 代码,其中 Triton-C 为转编译器与 GPU 开发者提供稳定接口,Triton-IR 支持分块级数据流与控制流分析;最后由 Triton-JIT 编译器通过机器无关与机器相关优化,结合自动调谐引擎,生成目标硬件的高效机器码。

计算库:从基础数学到领域专用#

在 AI 集群基础软件领域,计算库是连接上层 AI 框架与底层硬件的关键组件,通过高度优化的基础算子实现高效计算,直接决定 AI 训练与推理的性能。

发展历程:经典数学库(1970s-2000s)#

BLAS/LAPACK:线性代数的性能基石#

LAPACK(Linear Algebra PACKage)是用 Fortran 开发的线性代数库,提供解多元线性方程组、线性系统最小二乘解、计算特征向量、Householder 变换(用于 QR 分解)、奇异值分解等工具函数,是数值计算的核心支撑。

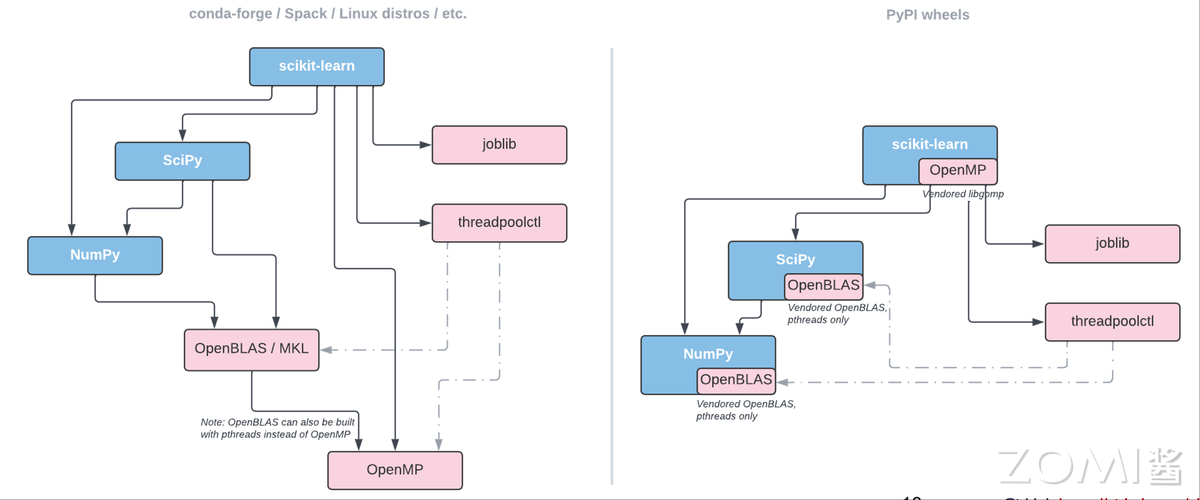

BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms,基础线性代数程序集)则是 API 标准,1979 年首次发布,规范基础线性代数操作(如向量-向量、矩阵-向量、矩阵-矩阵运算),是构建 LAPACK 等大型数值库的基础,在高性能计算领域应用广泛——例如 LINPACK 运算成绩很大程度上依赖 BLAS 中子程序 DGEMM 的表现。

为提升性能,软硬件厂商会针对产品优化 BLAS 接口实现。比如英特尔 MKL 与开源的 OpenBLAS(http://www.openblas.net)均为线性代数库,专注矩阵计算优化,SciPy、NumPy 等开源 Python 库多基于两者实现。

FFTW:超大规模 FFT 计算的核心#

FFTW(The Fastest Fourier Transform in the West)是麻省理工学院超级计算技术组开发的离散傅里叶变换(DFT)计算库,以开源、高效、标准 C 语言编写为特点,应用广泛——英特尔数学库、Scilib(类 Matlab 科学计算软件)均采用 FFTW 处理 FFT 计算。在天文信号处理、气候模拟、医学 MRI 成像、量子计算模拟等超大规模数据场景中,FFTW 可支持 10M~100M 点的千万级数据计算。

发展历程:领域专用库(2010s 至今)#

稀疏矩阵库:非结构化网格的求解支撑#

稀疏矩阵计算领域有多款代表性库:SuiteSparse 由 Tim Davis 开发,含 SuiteSparse:GraphBLAS、CHOLMOD 等 GPU 加速组件,支持稀疏矩阵计算,虽 GPU 优化力度不及 cuSPARSE,但提供图算法、稀疏直接求解器等更丰富算法;PETSc 是面向 CPU 的大规模科学计算库,支持 MPI 分布式计算,可通过外部模块调用 CUDA,核心优势在 CPU 端的迭代求解器与预处理器;cuSPARSE 是 NVIDIA 推出的 GPU 加速稀疏线性代数库,专为 A100/H100/L40S 等 CUDA GPU 优化,提供 SpMV(稀疏矩阵向量乘法)、SpMM(稀疏矩阵乘法)、三角求解器等高度优化操作,借助 GPU 并行性,在大规模问题上性能常优于 CPU 库。实际选型中,可根据 GPU 或 CPU 场景选择专用加速库。

AI 加速库:NVIDIA 与 Intel 的硬件适配#

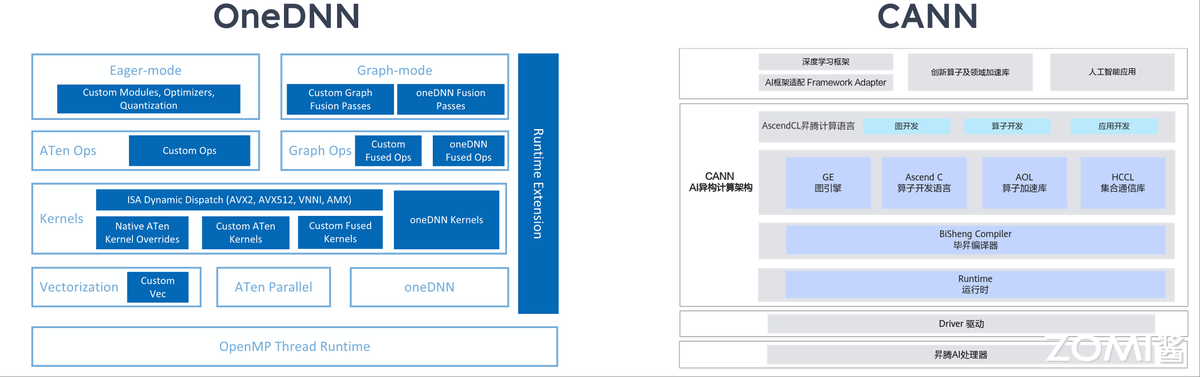

AI 加速领域,NVIDIA 的 cuDNN(CUDA Deep Neural Network Library)是专为 NVIDIA GPU(如 A100、H100)优化的库,基于 CUDA 与 Tensor Core,聚焦深度学习框架与应用加速;英特尔的 OneDNN(oneAPI Deep Neural Network Library)则针对 Intel CPU(如 Xeon、AMX 指令集)与 GPU(如 Intel Arc、Xe 架构)优化。两者均为闭源库,专为神经网络计算设计,覆盖训练与推理场景,支持常见神经网络算子与低精度计算加速,且均集成到主流深度学习框架,实现 AI 计算的极致性能。下图展示英特尔 OneDNN 的相关架构。

国产库突破:华为 CANN 的 AI 算子支撑#

聚焦国内,华为 CANN(Compute Architecture for Neural Networks,神经网络计算架构)是面向 AI 计算的全栈软件平台,旨在高效发挥昇腾(Ascend)AI 处理器 NPU(如昇腾 910/310)的异构计算能力。其核心组件 AI 算子库(Operator Library)为深度学习训练与推理提供高度优化的计算算子,是昇腾生态的关键基础设施。下图展示华为 CANN 的架构组成。

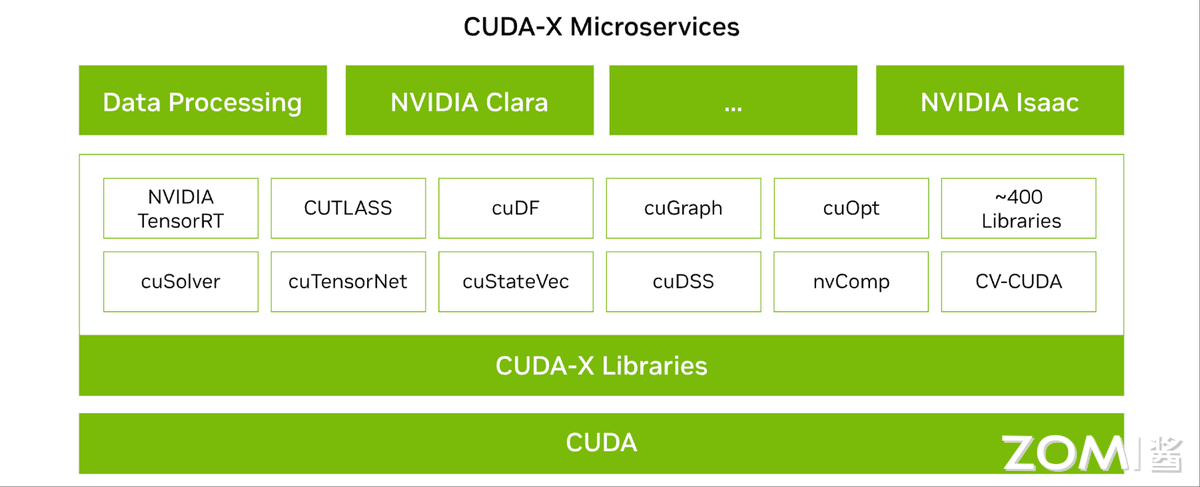

NVIDIA CUDA 计算库#

以下从四个类别介绍 NVIDIA CUDA 生态中的核心计算库:

AI 与机器学习库

英文缩写 |

英文全称 |

中文名称 |

功能描述 |

|---|---|---|---|

cuDNN |

CUDA Deep Neural Network Library |

CUDA 深度神经网络库 |

加速深度学习核心操作(卷积、池化、LSTM 等),专为神经网络优化。 |

cuML |

CUDA Machine Learning |

CUDA 机器学习库 |

提供 GPU 加速的机器学习算法(如分类、回归、聚类),类似 Scikit-learn 的 GPU 版。 |

cuGraph |

CUDA Graph Analytics |

CUDA 图分析库 |

高性能图算法(如 PageRank、最短路径),用于社交网络、推荐系统等。 |

cuOpt |

CUDA Optimization |

CUDA 优化库 |

求解组合优化问题(如路径规划、资源调度),适用于物流、交通等领域。 |

数学与科学计算库

英文缩写 |

英文全称 |

中文名称 |

功能描述 |

|---|---|---|---|

cuBLAS |

CUDA Basic Linear Algebra Subprograms |

CUDA 基础线性代数子程序库 |

加速矩阵运算(如矩阵乘法、向量操作),GPU 版的 BLAS。 |

cuFFT |

CUDA Fast Fourier Transform |

CUDA 快速傅里叶变换库 |

高效计算 FFT(傅里叶变换),用于信号处理、图像频域分析。 |

cuSPARSE |

CUDA Sparse Matrix Library |

CUDA 稀疏矩阵库 |

优化稀疏矩阵运算(如 SpMV 稀疏矩阵向量乘法),适用于科学计算和推荐系统。 |

cuSolver |

CUDA Solver Library |

CUDA 求解器库 |

提供线性方程组求解、矩阵分解(如 LU、QR)的高性能实现。 |

cuRAND |

CUDA Random Number Generation |

CUDA 随机数生成库 |

生成高质量随机数,用于蒙特卡洛模拟、深度学习初始化等。 |

cuTENSOR |

CUDA Tensor Primitives Library |

CUDA 张量计算库 |

加速张量收缩、转置等操作,专为量子计算、物理模拟优化。 |

数据处理与分析库

英文缩写 |

英文全称 |

中文名称 |

功能描述 |

|---|---|---|---|

cuDF |

CUDA DataFrames |

CUDA 数据帧库 |

GPU 加速的数据处理(类似 Pandas),支持大规模数据清洗、聚合操作。 |

Thrust |

- |

CUDA 并行算法库 |

提供 STL 风格的并行算法(如排序、归约),简化 GPU 编程。 |

图像与多媒体处理库

英文缩写 |

英文全称 |

中文名称 |

功能描述 |

|---|---|---|---|

NPP |

NVIDIA Performance Primitives |

NVIDIA 高性能原语库 |

加速图像/视频处理(如滤波、色彩转换),适用于计算机视觉和多媒体应用。 |

下图展示 CUDA 计算库的整体生态。

未来趋势#

自动微分库:JAX 与 Enzyme 的梯度计算革新#

当前将物理模拟、游戏引擎、气候模型等新领域融入机器学习时,常面临梯度计算难题——需通过源码重写或操作符重载,将外部代码融入 Adept、Autograd 等自动微分(AD)工具,或 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架,增加了机器学习工作流的复杂度。自动微分库正是为解决这一问题而生,专注高效梯度计算。

JAX 基于 Python 函数式编程,通过 grad、jit、vmap、pmap 等装饰器实现自动微分、即时编译(JIT)、向量化与并行化,支持高阶微分(如 Hessian 矩阵)与复杂控制流(如 lax.scan);同时提供 jax.numpy 接口,可无缝替换 NumPy 代码并支持 GPU/TPU 加速,兼顾 Python 生态的灵活性与硬件加速能力,适合快速实现机器学习模型或科学计算原型。

Enzyme 是 MIT 提出的基于 LLVM IR 的自动微分编译器插件,能为 C/C++/Fortran 等语言生成静态可分析程序的梯度,兼容现有高性能计算代码。它在编译期生成梯度代码,避免运行时解释开销;支持指针、内存别名、循环等低级语言特性,适合优化遗留代码;且与机器学习框架解耦,不依赖 Python 生态,可直接嵌入高性能计算应用,适合需编译器级性能或与 LLVM 工具链集成的场景。

量子算法库:Qiskit Aer 的量子模拟加速#

量子计算借助量子叠加(量子比特可同时处于多状态)、纠缠与干涉效应,在特定任务上展现出超越传统计算机的能力,而量子算法库是量子计算落地的关键支撑。Qiskit 是 IBM 开发的开源量子计算框架,支持量子电路与算法实验,可在模拟器或真实量子硬件上运行,核心组件包括 Qiskit Terra(构建与运行量子电路)、Qiskit Aer(高性能量子模拟)、Qiskit Aqua(量子算法与模型库)。

其中 Qiskit Aer 为 Qiskit 生态提供高性能模拟器框架,含优化的 C++模拟器后端,支持 Qiskit Terra 编译的电路执行;还提供可配置噪声模型工具,能模拟真实设备的执行错误,在量子线路优化与量子化学模拟中发挥关键作用——例如通过优化量子线路降低噪声影响,加速量子化学领域的分子能量计算、反应路径模拟等任务。

领域特定语言 DSL:Julia SciML 的微分方程自动化#

领域特定语言(DSL)是针对特定问题领域设计的语言,相比 Python、C++等通用语言,通过高度抽象与语义化语法简化领域任务表达,具有专一性(仅解决某类问题)、高生产力(简洁代码描述复杂逻辑)、嵌入性(常嵌入通用语言)等特点,典型如 SQL(数据库查询)、LaTeX(排版)。

在微分方程领域,Julia 语言的 SciML(Scientific Machine Learning)生态是 DSL 应用的代表,核心是通过 DSL 实现微分方程求解自动化。SciML 的通用接口覆盖线性系统、非线性系统、积分、离散方程、常微分方程、优化、偏微分方程等场景,同时支持数据驱动建模,能显著减少“代码翻译”成本——让气候模拟、AI 驱动材料设计等领域的研究者,无需关注底层实现细节,聚焦问题本身,提升科学模型的迭代效率。下图展示 SciML 支持的领域与对应接口。

存储系统:从本地 I/O 到分布式高速访问#

AI 时代的到来,对存储系统产生了显著影响:存储架构从本地存储向分布式系统演进,数据读写总量需求大幅提升,同时读写速度也实现量级突破。

发展历程 1:本地存储时代(1980s-2000s)#

NFS(Network File System,网络文件系统)是基于 Unix 表示层的协议,允许远程客户端像访问本地文件一样操作共享文件与目录,通过 RPC 协议实现跨网络访问,提供文件系统级远程访问能力。

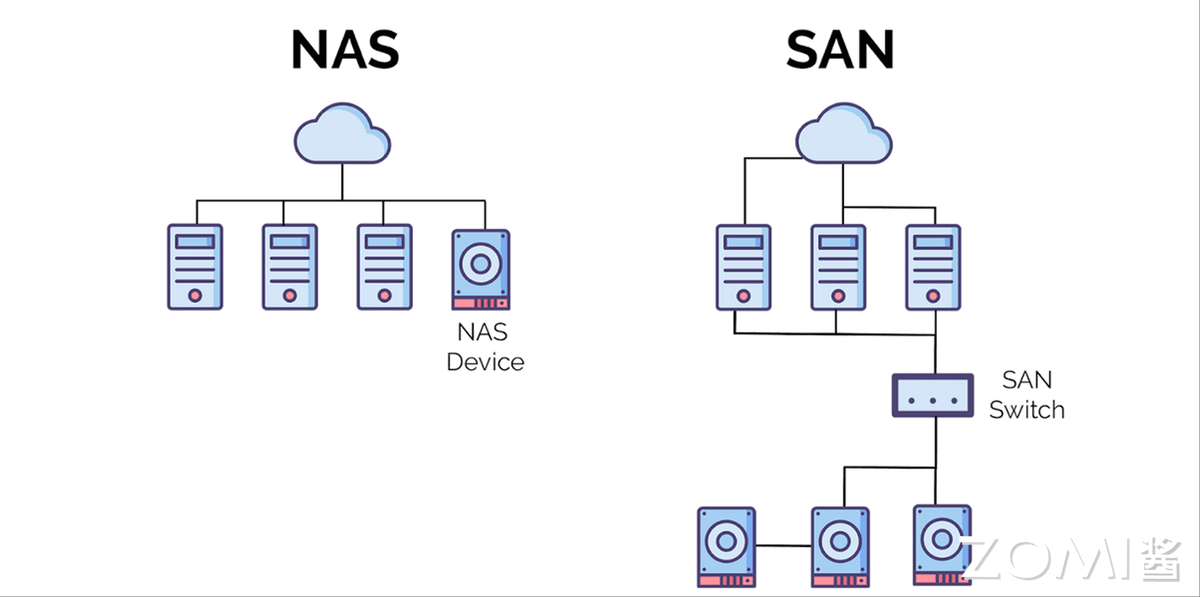

NAS(Network Area Storage,网络附加存储)是专用数据存储设备,通过网络连接服务器或客户端,内置硬盘驱动器、专用操作系统与网卡,除提供存储空间外,还支持文件管理、备份恢复、数据保护等功能。它采用 NFS、SMB/CIFS 等文件级协议通信,适用于多用户并发访问的场景(如企业数据中心、视频监控),具有易部署管理、可扩展性好、兼容性强的优势,但成本较高,性能受网络带宽与延迟限制。

SAN(Storage Area Network,存储区域网络)通过光纤交换机连接存储阵列与服务器,构建专用存储私网,实现计算与存储分离——节点无独立文件系统,文件系统部署在服务器端,通过 FC 交换机建立存储专用网络。

NAS 与 SAN 均支持集中存储与多主机共享,但 NAS 基于以太网,SAN 可采用以太网或光纤通道;SAN 侧重高性能与低延迟,NAS 侧重易用性、可管理性与低总拥有成本(TCO);且 SAN 无独立文件系统,NAS 的存储控制器会分区存储并拥有文件系统所有权。不过两者均仅能解决局部共享问题,带宽瓶颈明显,I/O 带宽均低于 1GB/s。

下图对比 NAS 与 SAN 的架构差异。

发展历程 2:并行文件系统(2010s-至今)#

并行文件系统是对象存储服务优化的高性能文件语义系统,为对象存储作为统一数据湖的大数据场景提供解决方案,具备毫秒级访问时延、TB/s 级带宽、百万级 IOPS,以及高兼容性、可扩展性与可靠性。分布式系统的核心挑战之一是实现“线性扩展”——关键性能随服务器数量增长接近正比例提升,同时需避免并行任务单点阻塞,还要通过多副本冗余确保数据不丢失且内容一致。

Lustre:超算存储的主流选择#

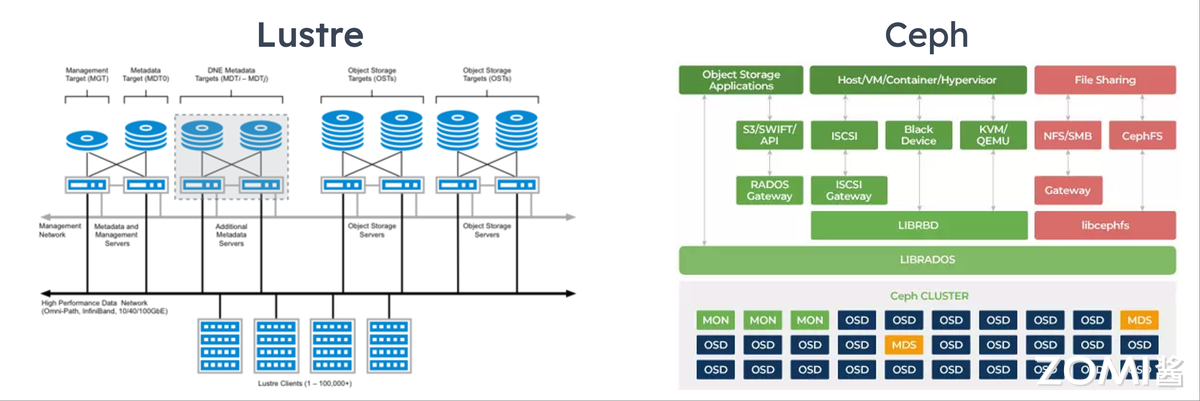

Lustre 是由 Intel 主导的开源高性能面向对象并行文件系统,广泛应用于超级计算平台,由元数据服务器(MDS)、对象存储服务器(OSS)与客户端组成。通过 MDS,Lustre 将所有 OSS 的存储设备整合为统一存储空间,提供给客户端挂载,完全兼容 POSIX 语义。它具有强可扩展性,可轻松管理数十 PB 存储,聚合带宽可达每秒数十甚至上百 GB,是当前计算中心的主流磁盘文件系统——全球 Top 100 超算中 70%使用 Lustre。不过 Lustre 受限于 MDS,在海量小文件管理上优势不足,且不支持纠删码、副本等功能,主要用于海量实验数据存储。下图展示 Lustre 的架构。

Ceph & Gluster:EB 级数据管理支撑#

Ceph 与 Gluster 是 Red Hat 旗下的成熟开源存储产品。Ceph 基于 RADOS 对象存储系统,通过系列 API 以块、文件、对象形式提供数据服务,拓扑围绕副本与信息分布设计,保障数据完整性。Gluster 由 Brick Server(存储节点)、Client(客户端)、NAS 网关组成,三者可部署于同一物理服务器;卷(Block)通过 Client 或 NAS 网关的卷管理器提供服务,卷管理器管理集群中多个 Brick Server;存储节点对外提供的服务目录称为 Brick,对应本地文件系统,Gluster 以 Brick 为单位管理存储。下图展示 Ceph 的系统架构。

国产突破:DeepSeek 3FS 的 MoE 成本优化#

当前开源并行文件系统在性能、高可用与一致性上仍有提升空间,DeepSeek 研发的 3FS(Fire-Flyer File System,萤火虫文件系统)基于软硬件协同理念,采用 RDMA 网络与 SSD 存储盘构建高性能并行文件系统。得益于 RDMA 可绕过远端 CPU 中断处理,直接读取远端 SSD/内存数据,且 RDMA 与 SSD 可通过 NVMe 协议协同,3FS 在 180 个存储节点集群上实现 6.6TiB/s 吞吐性能;在 25 节点集群的 GraySort 基准测试中,吞吐量达 3.66TiB/s,客户端节点 KV Cache 查找峰值吞吐量超 40GiB/s,有效降低 MoE(混合专家模型)的训练与推理成本。

未来趋势#

存储计算融合:CXL 协议的资源池化#

CXL(Compute Express Link)是 2020 年由英特尔、戴尔、惠普等公司联合设计的高速串行协议,旨在解决高性能计算的内存容量、带宽与 I/O 延迟瓶颈,支持内存扩展、共享及与 GPU、FPGA 等计算加速器的高速通信。在 CXL 3.0 协议推动下,存储级内存(SCM)将实现跨 CPU/GPU/FPGA 的内存资源池化,打破传统“内存墙”限制——不同处理器可动态共享 SCM 资源,显著提升异构计算效率,同时降低延迟与系统复杂度。

智能数据预取:机器学习的 I/O 预测#

智能数据预取(Intelligent Data Prefetching)利用机器学习预测即将到来的 I/O 访问模式,提前将数据加载至缓存,从而减少读写延迟。例如字节跳动存储团队与清华大学联合发布的 CDSBen 模型,覆盖 HDD、SSD、NVMe SSD 等主流存储设备,可预测数据库存储系统性能,满足不同场景基准测试需求;此外,结合机器学习与大数据技术分析用户行为(如抖音内容热度),也能提前预取高热度数据,优化访问体验。

冷热数据分级:混合存储的成本与性能平衡#

冷热数据分级通过混合部署 NVMe SSD、SATA SSD、HDD 等存储介质,根据数据访问频率与性能需求动态分配资源:高频访问的热数据存于 NVMe SSD,利用其低延迟、高 IOPS 特性满足实时需求;中频温数据存于 SATA SSD 或高效 HDD,平衡性能与成本;低频冷数据存于大容量 HDD 或磁带库,降低长期存储成本。

例如天翼云开发的数据自动迁移引擎,基于访问日志与生命周期策略实现数据跨介质自动迁移——新写入业务数据先存于 NVMe SSD,随访问频率下降逐步迁移至 SATA SSD 或 HDD;同时为 IO 密集型业务的临时数据(如数据库临时表、实时计算中间结果)提供专属高性能存储分区,避免资源竞争。通过这种精细化管理,系统在混合负荷场景下整体 IO 性能提升超 50%,同时成本降低 30%。

通信中间件:从 MPI 到跨架构互联#

通信中间件在高性能计算领域发挥着至关重要的作用,从卡间互联到节点互联,各层级通信技术均历经多代发展。

发展历程:MPI 统治时代(1990s-2010s)#

消息传递接口 MPI:HPC 通信标准#

MPI(Message Passing Interface)是跨语言通信协议与标准,定义多进程通信的原语集合,支持点对点(P2P)与集合通信,基于 TCP/IP 实现点对点、组播、多播模式,其通信机制以点对点为基础,同时在端到端通信上通过原语支持集合通信。

点对点通信(P2P)发生在两个进程间,用于控制同步或数据传输,分为同步(阻塞)与异步(非阻塞):同步阻塞模式下,MPI_Send 返回表示发送进程缓冲可重用,但不代表接收方已收数据;MPI_Recv 返回表示数据已写入接收进程缓冲,可直接使用。异步非阻塞模式下,进程完成 send/receive 后立即返回继续计算,需通过 MPI_Wait 等测试接口阻塞等待操作确认完成——虽编程复杂度高,但能实现计算与通信并行,降低同步开销。

集合通信中,MPI 原语在进程启动与数据收发中起核心作用。Broadcast 是分发数据的原语:MPI 进程启动后各分配唯一序号 Rank,集合通信需指定协调者(如 Rank 0 进程,称 ROOT),由其将数据发送给所有进程;所有进程均调用 MPI_BCAST,仅根进程负责广播,其他进程接收。

Gather 是采集数据的原语,MPI_Gather 让所有进程将数据发送给根进程;Barrier 是同步进程的原语,当多个进程需协调进入下一阶段时,所有进程调用 MPI_Barrier 后会阻塞,直至所有进程均执行该接口,确保前序工作完成后再同步进入下一阶段。

Intel MPI 与 Open MPI 是主流 MPI 实现,均支持多操作系统,但优化重点不同。Intel MPI 由英特尔开发,在 Intel 处理器与架构集群上性能突出,提供高级优化与调试功能,在 Windows、Linux、Mac OS 上均有良好表现,尤其在 Intel 处理器系统上有额外优化。Open MPI 是开源高性能库,支持多硬件架构,在共享内存 Linux 系统上表现优异,支持单副本优化;针对 Mellanox InfiniBand 的 Linux 系统,其在支持 MPI-3 或 MPI_THREAD_MULTIPLE 的发行版上性能良好,开源特性与跨平台支持是其核心优势。

性能优化:RDMA 的微秒级延迟#

远程直接数据存取(RDMA)技术允许一台计算机的应用程序直接访问另一台计算机的内存,无需 CPU 与操作系统中介——概念源自 DMA(外部设备绕过 CPU 访问本地内存),RDMA 则进一步支持访问远程主机的用户态内存。其核心优势包括低延迟(绕过操作系统与 CPU 减少传输延迟)、高吞吐量(实现更高数据传输速率)、低 CPU 负载(释放 CPU 资源用于计算)。

目前 RDMA 有三种硬件实现,均支持统一 API,但物理层与链路层不同:一是 InfiniBand(IB),需专用 IB 网卡与交换机,性能最优但成本高,能将数据传输延迟降至 1μs 级;二是 RoCE(RDMA over Ethernet),由 IBTA 提出,支持标准以太网基础设施,但需交换机支持无损以太网,且网卡需支持 RoCE;三是 iWARP(Internet Wide Area RDMA Protocol),由 IETF 定义,基于 TCP/IP 协议,支持标准以太网且无需交换机无损传输,但受 TCP 影响性能稍差。需注意三种协议均需专用网卡支持。下图展示 RDMA 的核心概念。

发展历程:多协议协同(2020s 至今)#

UCX:多编程模型的统一接口#

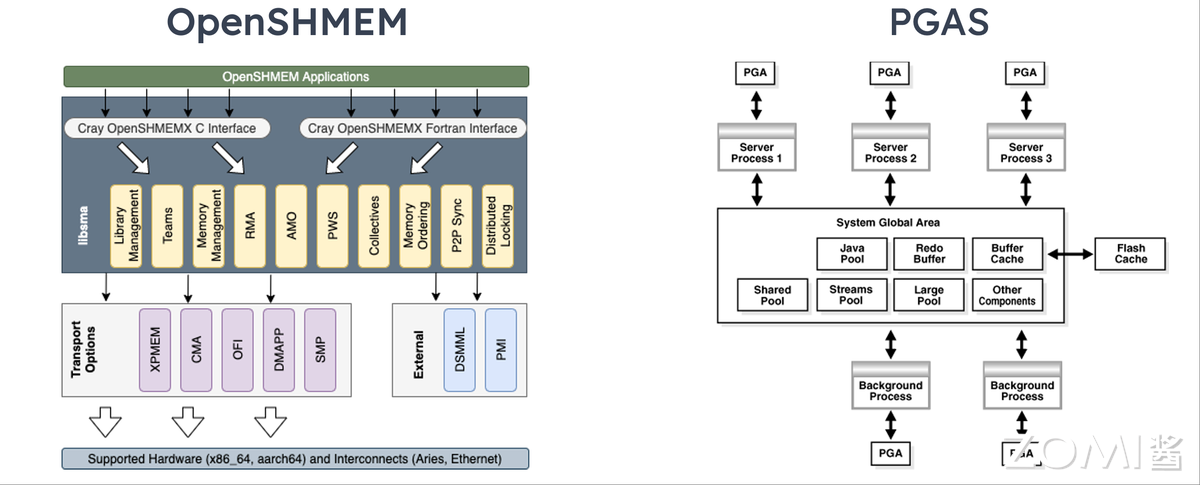

Unified Communication X(UCX)是高性能开源通信库,旨在为并行计算应用提供统一通信接口,支持 MPI、OpenSHMEM、PGAS(Partitioned Global Address Space,分区全局地址空间)等多编程模型。它提供 RDMA 通信高级 API,在隐藏底层细节的同时融入优化实践,兼顾性能与开发效率;除 RDMA(IB、RoCE)外,还支持 TCP、GPU、共享内存等传输层,开源仓库可通过 https://github.com/openucx/ucx 访问。

UCX 分为两层:底层 UCT(Unified Communication Transport)适配多种通信设备,从单机共享内存、TCP Socket,到数据中心 RDMA、新兴 GPU 通信均有支持;上层 UCP(Unified Communication Programming)在 UCT 基础上封装抽象通信接口,包括 Active Message(底层 RPC 语义接口,触发接收端操作)、RMA/Atomic(RDMA 抽象,需额外内存注册)、Tag Matching(MPI 常用,消息带 64 位 tag,接收方可指定 tag 接收)、Stream(TCP 字节流抽象)。通常与底层设备模型匹配的接口性能最优,其他接口需软件转换;且同一 UCP 接口传输不同大小消息,可能采用不同 UCT 方法(如 RDMA 中小消息用 eager 协议降延迟,大消息用 Rendezvous 协议提吞吐),策略默认由 UCX 自动选择,用户也可通过环境变量调整。

UCX 针对 RDMA 的优化包括:自动选择最优传输层与设备(在多网卡、多协议场景下动态切换);根据消息大小适配协议(小消息 eager 协议、大消息 Rendezvous 协议);内存注册缓存(首次注册后存入缓存,复用避免重复注册开销);端口聚合(Multi-rail、RoCE LAG,多设备聚合实现负载均衡或冗余)。

其中 OpenSHMEM 是单程序多数据(SPMD)编程模型,强调单边通信与数据移动-同步解耦,是高性能可扩展通信与同步程序的库;其程序由松散同步的处理单元(PE)组成,所有 PE 同时启动执行相同程序,在子域操作并周期性通信。PGAS 是数据并行模型,地址空间全局统一,并行工作聚焦数据集操作——数据集常组织为数组、数立方等结构,任务操作不同分区;共享内存架构下任务通过全局内存存取数据,分布式架构下全局数据物理或逻辑分割,代表实现包括 Coarray Fortran(Fortran 95 扩展,编译器相关)、Unified Parallel C(UPC,C 语言扩展,编译器相关)。

云原生通信:gRPC 与 RDMA 的结合#

RDMA 作为硬件实现的网络传输技术,能让网卡绕过 CPU 实现服务器间内存数据交换,相比 TCP 大幅提升传输效率,为分布式存储、数据库等 IO 密集业务降低时延、提升吞吐。在 RPC(Remote Procedure Call,远程过程调用)场景中,RDMA 的价值尤为突出——RPC 允许开发者像调用本地函数一样调用远程函数,框架自动处理套接字、序列化、网络传输等底层细节,核心是“屏蔽复杂性”。

在 RPC over RDMA 场景下,服务器与客户端内存可直接传输 RPC 数据。gRPC 是现代高性能开源通用 RPC 框架,为让其适配 RDMA,可通过修改内核与网络栈,使 gRPC 透明运行于 RoCE 网络;或业务侧将原有 gRPC 调用改为 ORPC 调用——这种方式下业务与传输模块独立,通过 SDK 调用,改造代码量少,仅需修改 RPC 调用接口。

未来趋势#

光网络抽象层:硅光芯片的零拷贝通信#

随着计算、存储、网络资源间电气连接性能逼近瓶颈,服务器互联开始向光 I/O 领域探索,以应对数据中心带宽需求激增。硅光子技术通过硅基工艺集成光子器件与电子元件,利用光信号替代铜导线传输数据,核心技术包括混合硅激光器、光波导通路、光电共封装(CPO),可实现传输速率提升 100 倍以上、功耗降低 50%。

英特尔基于内部硅光子技术开发的 4Tbps 双向全集成 OCI 小芯片,专为满足 AI 基础设施带宽需求与扩展性设计。该小芯片含集成激光器的硅光子集成电路(PIC)、电气 IC(EIC)及可拆卸光连接器集成路径,可与下一代 CPU、GPU、IPU 等高带宽需求片上系统(SOC)共封装。其首版实现为多太比特光连接奠定基础,端口密度比 PCIe Gen6 高 4 倍以上,能效低于 3pJ/bit,延迟低于 10ns(含飞行时间),覆盖范围超 100 米,未来有望成为光网络抽象层的核心支撑,推动零拷贝通信协议(如 Intel 光子学 API)落地。

自适应路由:拓扑感知的动态路径#

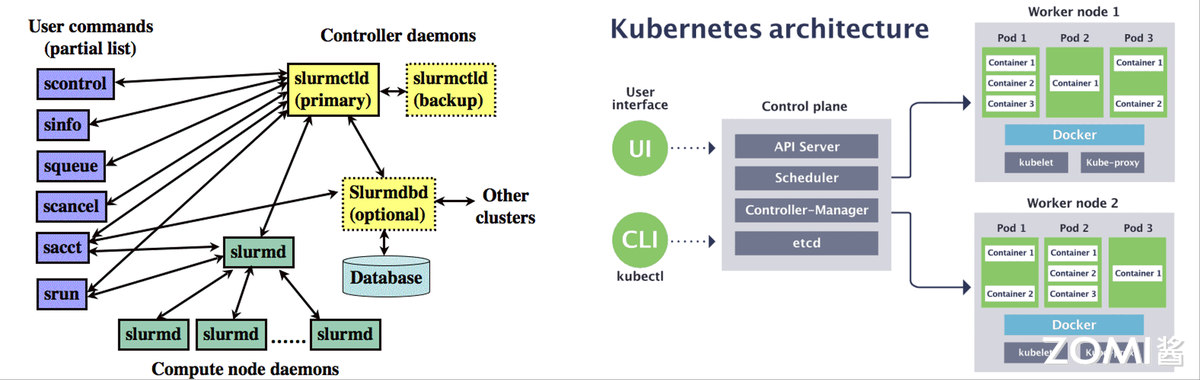

将拓扑状态感知的动态路径算法应用于作业调度,是高性能计算通信技术的重要趋势。SLURM(Simple Linux Utility for Resource Management)是开源集群管理与作业调度系统,被全球众多超算与计算集群采用,最初作为资源管理器开发,后通过调度插件演进为强大调度器,在作业数量超资源时发挥关键作用,支持网络拓扑优化、公平共享、高级预留、抢占、帮派调度(Gang Scheduling)等功能。

SLURM 支持时间片帮派调度:将多个作业分配至同一分区相同资源,通过交替挂起让作业在设定时间片内轮流独占资源;同时结合抢占式调度,当高优先级分区或抢占 QOS 作业需资源时,可挂起低优先级作业,帮派调度器负责在适当时机恢复被挂起作业,显著提升系统响应速度与资源利用率。这种基于拓扑感知的动态路径选择,未来将进一步优化跨节点通信效率。

这里开始没有 Review#

调度系统:从静态分配到智能动态管理#

在高性能计算(HPC)领域,调度器扮演着至关重要的角色。它们负责合理地分配和管理计算资源,确保任务能够高效地完成。高性能计算下的调度系统从静态分配到实现智能动态管理,提高作业运行效率。

发展历程:早期阶段(1990s-2000s)#

单机调度工具 :比如 Unix 的 at 和 cron 仅支持本地任务调度。#

在单机上常用的任务调度工具有 cron 和 at 指令,主要作用是通过定时任务,在特定时间自动执行脚本或命令,提高系统自动化程度。Unix 系统的 cron 是一个守护进程,可以根据用户配置的时间表定期执行任务,可周期性任务;at 命令指定未来某个时间执行一次性任务,只执行一次。

集群调度系统 :Portable Batch System(PBS)、Load Sharing Facility(LSF)作业队列管理,支持多节点资源分配。#

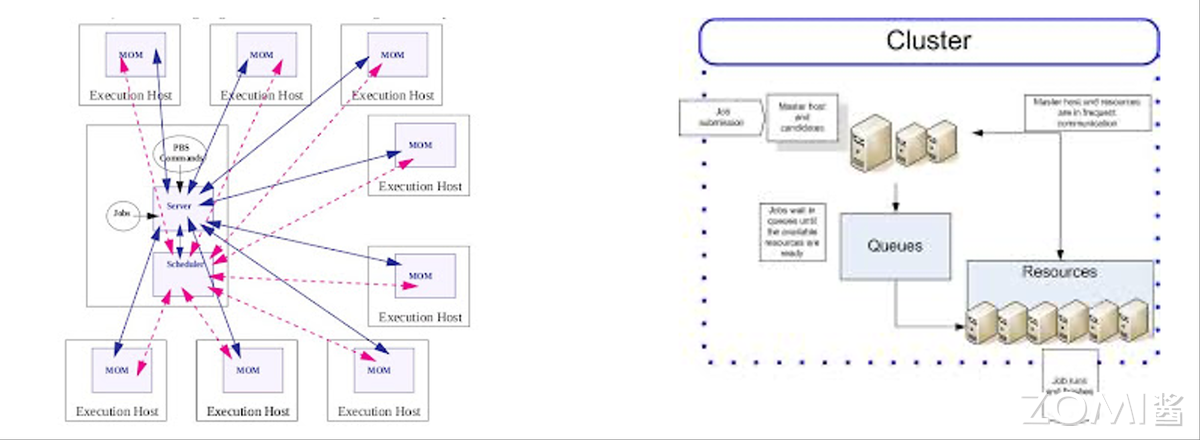

在高性能计算场景下,调度系统在集群或超级计算机平台上统一管理和调度集群的软硬件资源。目前集群场景下主流的调度器主要有 LSF/SGE/Slurm/PBS 等四大流派,支持多节点资源分配。不同行业因为使用习惯和不同调度器对应用的支持力度不同,往往会有不同的偏好。例如,高校和超算经常用 Slurm,半导体公司最常用的是 LSF 和 SGE,工业制造业可能用 PBS 更多一些。

Slurm

Slurm 是一个可扩展的集群管理和作业调度系统,适用于大型和多用户计算集群。它支持多种调度策略和作业类型,如交互式作业、批处理作业、并行作业等。Slurm 还提供了丰富的作业管理功能,如作业优先级、作业约束、资源预留等。由于其强大的功能和良好的性能,Slurm 在高校、超算中心等领域得到了广泛应用。

LSF(Load Sharing Facility)

LSF 是一种基于负载共享的调度器,它能够根据集群中各节点的负载情况,将任务调度到负载较轻的节点上执行,从而实现负载均衡。基于 LSF 的调度器主要有 Spectrum LSF、PlatformLSF、OpenLava 等。早期的 LSF 是由 Toronto 大学开发的 Utopia 系统发展而来。2007 年,Platform Computing 基于早期老版本的 LSF 开源了一个简化版 Platform Lava。然而,这个开源项目在 2011 年中止了,被 OpenLava 接手。

SGE(Sun Grid Engine)

SGE 是 Sun Microsystems 开发的一款开源集群调度系统,它能够管理分布式计算环境中的作业和资源。SGE 支持多种作业调度策略,如公平调度、抢占式调度等,同时还提供了作业优先级、作业依赖、资源预留等高级功能。SGE 广泛应用于科学计算、工程模拟、数据处理等领域。

PBS(Portable Batch System)

PBS 是一个可移植的批处理作业调度系统,它能够在不同的操作系统和硬件平台上运行。PBS 支持多种作业调度策略和资源管理功能,如作业优先级、作业依赖、资源预留等。由于其良好的可移植性和稳定性,PBS 在工业制造业等领域得到了广泛应用。

发展历程:现代调度系统(2010s 至今)#

Slurm#

Slurm 工作调度工具是面向 Linux 和 Unix 类似内核的免费和开源工作调度程序,由世界上许多超级计算机和计算机集群使用。它提供了三个关键功能。首先,它在一段时间内为用户分配对资源(计算机节点)的独占和/或非独占访问权限,提供抢占式调度,以便他们可以执行工作。其次,它提供了一个框架,用于在一组分配的节点上启动,执行和监视工作(通常是并行作业,例如 MPI),支持千万级核心调度。最后,它通过管理待处理作业队列来仲裁资源争用。Slurm 是 TOP500 超级计算机中约 60%的工作负载管理器,其中包括天河二号,在 2016 年之前,它是世界上速度最快的计算机。Slurm 使用基于希尔伯特曲线调度或胖树网络拓扑的最佳拟合算法来优化并行计算机上任务分配的局部性,可以做到资源细粒度分配。

云原生调度:Kubernetes 通过插件扩展支持 HPC 混合负载,实现容器化任务弹性伸缩。#

近几年,随着大数据和人工智能技术的迅猛发展,AI 应用场景日益丰富,成为推动产业升级的重要驱动力。云计算作为 AI 发展的坚实基础,提供了强大的计算资源和灵活的部署环境。Kubernetes 作为云原生领域的旗舰项目,凭借其出色的可扩展性、高可用性和自动化能力,成为了管理云原生应用的事实标准。在 AI 领域的 GPU 作为加速计算的利器,在云计算里调度 GPU 资源是 AI 计算应用的要求。云原生编排系统 Kubernetes 凭借其强大的资源调度能力,为 GPU 资源的管理提供了高效可靠的解决方案。Kubernetes Device Plugin 是 Kubernetes 中的一种标准化资源扩展机制,将特殊硬件(如 GPU、FPGA)作为可调度资源集成到 Kubernetes 的资源管理框架中。对于 NVIDIA GPU,Device Plugin 充当了连接 Kubernetes 调度器与底层 GPU 硬件的桥梁,负责发现、注册和管理 GPU 资源,使工作负载能够无缝利用 GPU 提供的计算能力。

未来趋势#

AI 驱动预测调度:基于 RL 调度算法,动态优化任务优先级。 在传统运维模式下,服务器资源总是按预设的固定配置进行使用。到了高峰时,系统面临着巨大的流量,资源瞬间紧张,性能下降,甚至宕机。而在智能化运维模式下,AI 可以实时监控和分析系统负载,动态调整资源配置,以应对高并发流量。AI 模型会从服务器的各类监控数据中提取特征,数据源可能包括 CPU 使用率、内存使用情况、磁盘 I/O、网络带宽、响应时间、请求负载等。这些数据将被输入到 AI 的模型中,通过强化学习算法训练,这些历史数据会为 AI 提供“学习”的机会。就像人类通过经验积累不断提升预测能力一样,机器学习也能从这些数据中发现规律,预测未来的性能瓶颈,实现动态调度。

异构资源协同 :CPU/GPU/NPU 混合调度。

AI 和高性能计算领域对 GPU、NPU 和 RDMA 等异构设备资源调度的需求迅速增长。如何高效管理和调度这些资源成为了行业关注的核心问题。在智能手机 SoC 中,CPU、GPU 与 NPU 的协同运作使得系统能够高效处理多任务、提供出色的游戏图形渲染效果以及实现拍照 AI 优化。数据中心则通过组合 CPU、GPU 和 NPU,构建起从系统管理到深度学习训练的完整计算链条。阿里云等云厂商提供的 K8S 云原生套件也有相关异构资源调度的功能。

绿色节能调度:结合硬件功耗监控、能耗感知调度策略,降低 PUE 10%-20%。

绿色节能也是智能调度可以实现的。使用机器学习算法(如 LSTM)预测工作负载的波峰波谷。在低负载期,通过虚拟机/容器批量迁移技术将任务整合到更少的物理服务器上,并将其余服务器置于低功耗休眠状态,从而减少“空闲功耗”。如果数据中心配备了光伏等分布式新能源发电装置,调度系统应优先将计算任务安排在绿色电力充沛的时段运行,最大化消纳绿电,减少市电消耗和碳排放。

基础软件面向未来的挑战#

HPC 基础软件将向智能化、一体化、开放生态演进。

硬件碎片化:开放标准(oneAPI/UXL) + 统一中间表示(MLIR)#

在计算领域,特别是 AI 和高性能计算(HPC)领域,存在着多种多样、架构迥异的硬件平台。

比如有以下的硬件平台:

CPU: 来自英特尔、AMD、Arm 等,是通用处理的核心。

GPU: 来自英伟达(NVIDIA CUDA)、AMD(ROCm)、英特尔(Intel GPU),是并行计算和 AI 训练的主力。

AI 加速器: 如谷歌的 TPU、华为的昇腾(Ascend)、寒武纪等,是为 AI 计算专门定制的芯片。

FPGA 和 其他 ASIC: 提供可编程或全定制的硬件加速方案。

不同的硬件平台计算,即异构计算的场景下,为每一种硬件都单独编写和优化代码,其工作量是巨大且不可持续的。开发者会被锁定在某个特定的硬件生态(尤其是 NVIDIA 的 CUDA)中,代码移植性极差,严重阻碍了创新和效率。

于是开放的标准和统一中间表示成为解决方案,将软件应用开发与底层的硬件细节分开,实现“解耦”。oneAPI 是由英特尔发起的一个开放、跨平台的编程模型。它提供了一套统一的工具和库(如 DPC++编译器、oneDNN、oneMKL 等),让开发者可以用单一的代码库瞄准不同的硬件(CPU, GPU, FPGA, AI 加速器)。UXL(Unified Acceleration Foundation)由 Linux 基金会托管,旨在吸引更多行业巨头(如谷歌、ARM、高通、三星等)共同参与建设 oneAPI 生态的基金会。

而 MLIR 是多层中间表示(Multi-Level IR)的缩写,最初由谷歌发起,现在是 LLVM 生态系统的一部分。IR(中间表示)是编译器在处理代码时生成的一种中间形式。MLIR 的核心创新在于“多层”,它不是一个固定的 IR,而是一个可以构建不同领域特定 IR 的框架和生态系统。MLIR 的“多层”特性允许代码从高级的、抽象的表示(如表示整个计算图),一步步 lowering(降低)到更低级、更接近硬件的表示(如针对特定 GPU 的循环、向量指令等)。最终,不同的低级 MLIR 可以被生成针对不同硬件的机器码(如 NVPTX for NVIDIA, SPIR-V for Intel/AMD GPU)。

存储与计算失衡:存算一体架构(Near-Data Processing) + CXL 内存池化#

在现代计算领域,尤其是人工智能与大数据分析等数据密集型应用中,“存储与计算失衡”问题日益凸显,这一现象也常被称为“内存墙”或“数据移动瓶颈”。其本质在于,数据移动的速度与能效已严重滞后于数据计算的速度。具体而言,当前计算单元(如 CPU 和 GPU)的处理能力极其强大,每秒可执行万亿次运算,而存储单元(包括内存 DRAM 和硬盘 SSD/HDD)的访问速度却相对缓慢,硬盘类存储尤其成为性能短板的所在。

关键瓶颈出现在数据调动过程中:当 CPU 需要处理数据时,必须通过带宽有限的通道(例如 PCIe 总线)将数据从内存或硬盘中“搬运”至计算单元。这一搬运过程所消耗的时间与能量,往往远超过数据实际被计算处理所耗费的资源。

由此带来的挑战主要体现在三个方面:一是性能瓶颈,强大的计算单元多数时间处于“等待”数据的状态,难以充分发挥其算力潜力;二是能效低下,数据搬运已成为系统中能耗最高的操作之一,研究表明在 AI 芯片中超过 60%的能量可能被用于数据移动而非实际计算;三是成本高昂,为追求更高性能,不得不为每个计算节点配置大量昂贵的高速内存(如 HBM),显著推高了整体系统的成本。

面对“存储与计算失衡”这一系统性瓶颈,当前主要通过两种互补的技术路径予以解决:存算一体架构与 CXL 内存池化。它们从不同层面重塑计算体系结构,旨在显著减少数据移动、提升能效与资源利用率。

存算一体架构(如 Near-Data Processing 或 Processing-In-Memory)是一种颠覆传统冯·诺依曼体系的计算范式,其核心思想是“将计算靠近数据而非数据靠近计算”。该架构将计算单元直接嵌入存储设备内部或近旁,使得数据在存储原位即可被处理,仅需将计算结果返回 CPU。这种做法极大减少了数据在存储与计算单元间的无效搬运,从而大幅降低处理延迟与能耗,尤其适用于矩阵运算、数据过滤等密集型任务,同时使 CPU 得以专注于复杂逻辑控制。可形象地比喻为“派驻地方的工作组”——中央(CPU)无需调取全部地方数据,而是派遣计算单元至数据所在位置就地处理,仅回传有效结果,极大提升效率。

另一方面,CXL(Compute Express Link)则致力于在系统级实现内存资源的解耦与共享。作为一种建立在 PCIe 物理层之上的高速一致性互联协议,CXL 的关键创新在于支持“内存池化”。它通过将多台服务器的内存整合为统一可共享的资源池,使任何计算节点都能像访问本地内存一样高效、一致地使用池中内存。这一机制打破了传统服务器中内存与计算固绑的配置模式,允许根据应用需求动态分配内存资源——例如为内存数据库分配更多池内存,而为计算密集型任务分配更多算力——从而显著提高资源利用率、降低总体成本,并支持计算与内存资源的独立扩展。可将其类比为“内存的云化”,如同云存储按需分配存储空间,CXL 实现了内存资源的弹性池化与按需供应。

能源效率优化:运行时动态调频 + 作业功耗感知调度,算法硬件协同设计降低每 FLOP 能耗#

由于 AI 算力消耗能源巨大,能源使用效率提升是需要关注的问题。为实现该目标,需软硬件多技术栈协同:

在硬件运行时层面,通过动态调频技术让 CPU/GPU 等处理器根据实时负载自动调整工作频率与电压,高负载时高效运行,空闲时迅速降频,如同汽车的自动启停,消除无效能耗;

在系统调度层面,采用功耗感知调度策略,集群管理器不仅考虑计算资源空闲状态,更综合分析任务特性(计算/内存/I/O 密集型)、节点实时能效及功耗数据,将作业智能分配至能效最高的节点,或整合负载以腾出节点进入休眠,从而提升整个数据中心的能效;

在算法-硬件协同设计层面,打破传统软硬件隔阂,为特定算法(如 AI 推理)设计专用硬件(如 TPU)以避免通用芯片的能效冗余,或基于硬件特性(内存层次、缓存)优化算法以减少数据移动,从源头上极致优化每单位计算的能耗。

应用软件#

阶段 1:专用代码时代(1990s-2000s)#

在专用代码时代,各领域自研封闭式代码,对于底层硬件有很强的依赖性。

LASNEX 是美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的一款极其复杂和精密的多维辐射流体动力学模拟程序。它是用于设计和分析核武器性能以及惯性约束聚变实验的核心工具。LASNEX 包含了大量与核武器设计相关的敏感物理模型和数据,其代码和详细文档受到严格的出口管制,仅限极少数经过安全审查的美国公民在特定国家实验室的保密网络上使用。它是核爆模拟领域能力最强、最成熟的模拟工具,是其他同类软件对比的基准。

WRF 和 MM5 都是开源的、广泛使用的中尺度数值天气预报模型。它们用于模拟和预测从几公里到几千公里范围内的天气现象。MM5 是由宾夕法尼亚州立大学和美国国家大气研究中心联合开发的第五代中尺度模型,在 2000 年代初期是研究和业务预报领域的主力模型。目前大部分用户和业务单位已迁移到 WRF。WRF 是由多个美国机构(NCAR, NOAA, NCEP 等)联合开发的下一代中尺度天气预报和数据同化系统,它提供了更先进的数值方法、物理过程方案和更好的并行计算能力。但是它们对硬件要求非常高,都属于计算密集型应用,对硬件,尤其是 CPU、内存和网络有极高的需求。网络必须高速互联才能在业务场景下使用,比如 InfiniBand,同时需要巨大的存储空间,模拟结果轻松达到 GB 以及 TB 级别,特别是在长时间、高分辨率的模拟情况下。

在专用代码时代,各种高性能计算软件并行扩展性差,维护成本很高并且移植困难。当时 MPI 实现粗糙,Fortran/C 主导的代码动辄百万行,维护难;从向量机到集群等场景移植难度大。

阶段 2:社区软件包崛起(2000s-2010s)#

到 2000 年后,可复用开源框架出现,行业专家和高性能计算开发者协同优化出行业软件。

阶段 3:多学科融合与 AI 赋能(2020s-至今)#

在 2020 年后 AI 发展火热,AI 赋能多学科发展,多学科与 AI 融合的新需求驱动 AI 发展引发技术革命。

在多学科发展下,对高性能计算的精度要求提升。比如在飞机制造中亿级网络的 CFD 仿真对计算有高精度要求。在量化交易毫秒级响应场景下,对计算的实时性要求也很高。在生物医学领域的基因测序应用下 PB 级数据处理产生的数据量很大,对计算数据处理量也有高要求。

由这些需求带来技术革命。人工智能和机器学习计算融入高性能计算,传统模拟结合深度学习模型,比如在天气预测中用到的扩散模型,学习海量的历史气象数据,然后像“画家”一样,从一片随机噪声开始,一步步“描绘”出未来最可能出现的天气图景。高性能计算和 AI 工作流混合需要云原生架构来管理任务和资源,Kubernates 作为容器编排平台可以在一个大规模的集群上管理混合 HPC+AI 工作流。

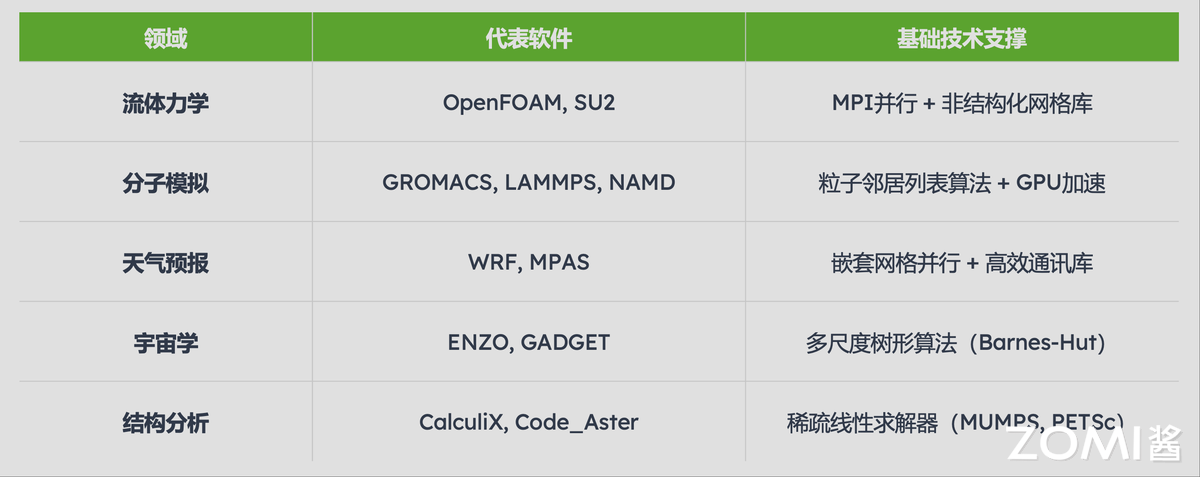

行业应用 1:基础科学领域#

核爆模拟

当前核爆模拟的核心趋势正朝着多物理场强耦合的方向发展,这要求同时高精度求解辐射流体力学、材料响应及相变等一系列复杂相互作用的过程。为应对这一挑战,先进的计算技术被采用,主要包括自适应网格加密(AMR) 以在关键区域动态提升分辨率,并结合异步通信策略来减少频繁的全局同步开销,从而显著提升大规模并行计算的效率。这一技术路线的成功实践体现于美国 LA-UR 系列代码在 Frontier 超算上的卓越表现,该应用成功实现了百亿亿次(exascale)计算扩展,标志着核爆模拟进入了一个前所未有的超精细、超大规模计算时代。

高能物理

在高能物理领域,尤其是大型强子对撞机(LHC)等大型实验中,数据处理正面临前所未有的规模挑战,核心趋势是采用边缘计算预处理策略,即在实验装置现场的计算节点上对原始数据进行实时筛选,高效滤除高达 99.99%的无用或背景数据,仅将极少数有价值的事例传输到远端数据中心。为支撑这一苛刻的实时处理任务,当前的技术方案依赖于高性能流式处理框架(如 Apache Kafka) 实现数据的可靠高速流水线分发,并结合 GPU 加速分析对复杂触发算法进行并行化计算,从而在毫秒时间内完成事例重建与选择,极大减轻了后端存储与计算系统的负担,使科学家能够更聚焦于物理发现。

行业应用 2:工程制造领域#

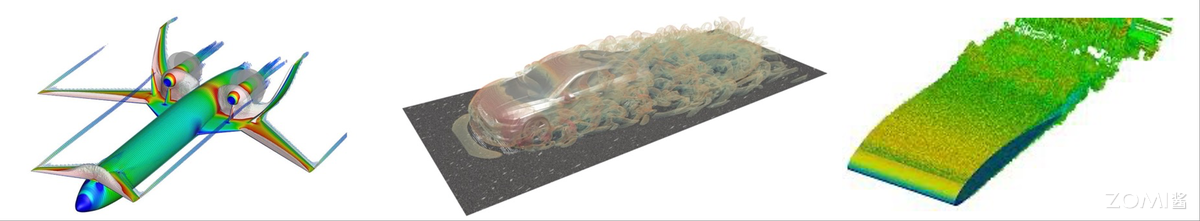

飞机制造

飞机制造领域的核心趋势是构建高保真的数字孪生系统,通过实时集成飞行中的传感器数据对虚拟模型进行动态校准,以实现精准的性能预测与健康管理。支撑这一趋势的关键技术包括采用基于 GPU 加速的非结构化网格求解器(如 SU2),显著提升气动与流体仿真效率;同时结合多目标优化库(例如 DAKOTA)与机器学习代理模型,在庞大的设计空间中快速寻优,从而大幅缩短研发周期并提升设计精度。

汽车碰撞测试

汽车碰撞测试正经历以混合精度计算为核心的范式变革,即在保持高精度(FP64)进行关键物理验证的同时,利用半精度(FP16)高效训练融合物理规律的安全 AI 模型,以实现极速的虚拟安全测试。这一变革依托于现代化的工具链集成:传统显式有限元分析标杆 LS-DYNA 负责高保真碰撞物理仿真,而基于 NVIDIA Modulus 等物理 AI 框架构建的神经网络则学习并内化物理规律,最终形成能够替代部分仿真的高效代理模型,成千上万次地加速安全测试与优化迭代

行业应用 3:地球科学领域#

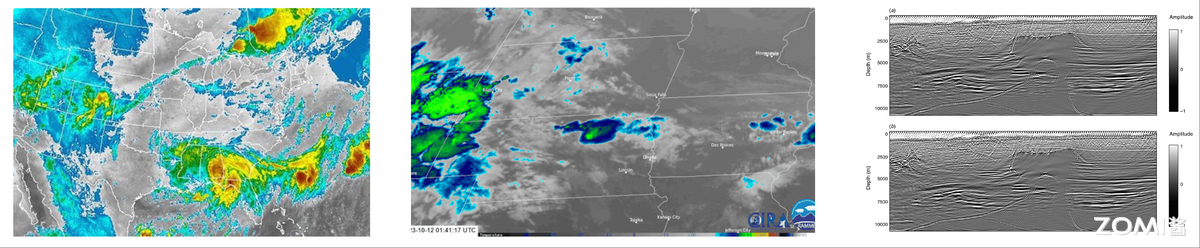

天气预报

天气预报领域正朝着实现公里级分辨率全球模拟的重大趋势迈进,这对数值模式与数据同化能力提出了极高要求。相应的软件架构持续演进:从传统的 WRF 中尺度模式,转向采用非结构化网格的 MPAS 以灵活适应不同区域分辨率,并结合有限体积法(FVM) 提升离散精度和守恒性;同时,通过持续优化四维变分同化(4D-Var)算法,更高效地融合多来源、高频次的观测数据,显著提升初始场质量与预报准确性。

油气勘探

油气勘探行业的核心趋势是广泛采用全波形反演(FWI) 这一高精度地下成像技术,以获取更准确的速度模型。为克服其巨大的计算与通信开销,性能瓶颈正通过两大创新得以突破:一方面引入通信避免算法(CA-FWI),极大降低大规模并行计算中的同步与数据交换代价;另一方面充分利用 GPU 中的 Tensor Core 对计算密集的波场重建过程进行混合精度加速,使完成高分辨率反演所需时间从数周缩短至数天,大幅提升勘探效率。

总结与思考#

本文从编译器与运行时、计算库、存储系统、通信中间件和调度系统的五个方面来介绍高性能计算基础软件内容,梳理了 HPC 软件的发展历程与趋势:HPC 基础软件将向智能化、一体化、开放生态演进。本文也介绍了 HPC 应用软件发展历程和具体应用。HPC 应用软件覆盖领域广泛,与多学科融合,互相赋能。

本节视频#

reference#

https://zh.wikipedia.org/wiki/Fortran#FORTRAN

https://www.qast.com/pgroup/htm/about.htm

https://zh.wikipedia.org/wiki/OpenMP

https://www.incredibuild.cn/blog/cuda-vs-opencl-gpu-bianchenggaiyongshenme

https://zhuanlan.zhihu.com/p/697611565

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/overview.html

https://www.hiascend.com/software/cann

https://e.huawei.com/cn/news/ebg/2022/bisheng-c-upgrades-bisheng-compiler

https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%95%E6%98%87/53936900?fr=aladdin#reference-3

https://developer.aliyun.com/article/1644057

https://cloud.tencent.com/developer/article/2540075

https://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/2019-mapl-tillet-kung-cox.pdf

https://zhuanlan.zhihu.com/p/12890124532

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895776568367894849

https://zh.wikipedia.org/wiki/BLAS

https://zh.wikipedia.org/wiki/LAPACK

https://zhuanlan.zhihu.com/p/353918898

https://zhuanlan.zhihu.com/p/625259682

https://docs.sciml.ai/Overview/stable/overview/

https://blog.csdn.net/weixin_54015549/article/details/130704776

http://afsapply.ihep.ac.cn/cchelp/zh/local-cluster/storage/Lustre/

https://blog.csdn.net/happy_king_zi/article/details/140865357

https://cloud.tencent.com/developer/article/2501721

https://blog.csdn.net/Long_xu/article/details/131317471

https://www.bytezonex.com/archives/Uh18Kp6l.html

https://www.ctyun.cn/developer/article/680317292572741

https://www.zhihu.com/question/31168972/answer/3520497725

https://blog.csdn.net/bandaoyu/article/details/112859853

https://zhuanlan.zhihu.com/p/710878933

https://blog.csdn.net/weixin_43728590/article/details/107211981

https://blog.csdn.net/zhengxianghdu/article/details/132226610

https://blogs.oracle.com/research/post/a-beginners-guide-to-slurm](https://zh.wikipedia.org/wiki/Fortran#FORTRAN

https://www.qast.com/pgroup/htm/about.htm

https://zh.wikipedia.org/wiki/OpenMP

https://www.incredibuild.cn/blog/cuda-vs-opencl-gpu-bianchenggaiyongshenme

https://zhuanlan.zhihu.com/p/697611565

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/overview.html

https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/articles/technical/oneapi-what-is-it.html

https://www.hiascend.com/software/cann

https://developer.huawei.com/home/forum/kunpeng/thread-02106154315995186024-1-1.html

https://e.huawei.com/cn/news/ebg/2022/bisheng-c-upgrades-bisheng-compiler

https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%95%E6%98%87/53936900?fr=aladdin#reference-3

https://developer.aliyun.com/article/1644057

https://cloud.tencent.com/developer/article/2540075

https://www.eecs.harvard.edu/~htk/publication/2019-mapl-tillet-kung-cox.pdf

https://zhuanlan.zhihu.com/p/12890124532

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895776568367894849

https://ia800600.us.archive.org/5/items/ittushu-2470/%E6%B8%85%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86-%E6%88%98%E7%96%AB%E7%89%88/%E6%96%87%E6%B3%89sp1%E8%A1%A5%E4%B8%81/3207901_%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0_%E8%AF%AD%E9%9F%B3%E8%AF%86%E5%88%AB%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AE%9E%E8%B7%B5_text.pdf

https://zh.wikipedia.org/wiki/BLAS

https://zh.wikipedia.org/wiki/LAPACK

https://massedcompute.com/faq-answers/?question=How%20do%20cuSPARSE%20and%20SuiteSparse%20compare%20to%20other%20sparse%20linear%20algebra%20libraries%20such%20as%20MKL%20and%20PETSc?

https://zhuanlan.zhihu.com/p/353918898

https://zhuanlan.zhihu.com/p/625259682

https://docs.sciml.ai/Overview/stable/overview/

https://blog.csdn.net/weixin_54015549/article/details/130704776

http://afsapply.ihep.ac.cn/cchelp/zh/local-cluster/storage/Lustre/

https://blog.csdn.net/happy_king_zi/article/details/140865357

https://cloud.tencent.com/developer/article/2501721

https://blog.csdn.net/Long_xu/article/details/131317471

https://www.bytezonex.com/archives/Uh18Kp6l.html

https://www.ctyun.cn/developer/article/680317292572741

https://www.zhihu.com/question/31168972/answer/3520497725

https://blog.csdn.net/bandaoyu/article/details/112859853

https://blog.csdn.net/rgv23456789/article/details/149535923

https://blog.csdn.net/weixin_33831673/article/details/90350564?spm=1001.2101.3001.6650.2&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-2-90350564-blog-147961628.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base8&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-2-90350564-blog-147961628.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base8&utm_relevant_index=5

https://zhuanlan.zhihu.com/p/710878933

https://blog.csdn.net/weixin_43728590/article/details/107211981

https://blog.csdn.net/weixin_43728590/article/details/107211981?spm=1001.2101.3001.6650.14&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-14-107211981-blog-147961628.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base8&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-14-107211981-blog-147961628.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base8&utm_relevant_index=20

https://blog.csdn.net/zhengxianghdu/article/details/132226610

https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Intel-Shows-OCI-Optical-I-O-Chiplet-Co-packaged-with-CPU-at/post/1582541?profile.language=zh-CN

https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E5%85%89%E5%AD%90%E6%8A%80%E6%9C%AF/3273912

https://blogs.oracle.com/research/post/a-beginners-guide-to-slurm

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1836496620762666611&wfr=spider&for=pc

https://blog.csdn.net/Clownseven/article/details/149598820

https://cloud.tencent.com/developer/article/2474846

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1841486264036155755&wfr=spider&for=pc

https://blog.csdn.net/qq871325148/article/details/145849748

https://baike.baidu.com/item/Slurm%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%B0%83%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E5%85%B7/22700871

https://www.cnblogs.com/bio-mary/p/13500255.html

https://developer.baidu.com/article/details/3220980

https://blog.csdn.net/shy_1762538422/article/details/140234590)