BLIP 家族: 统一理解和生成的自举多模态模型#

Author By: 李佳函

引言#

核心挑战#

在 BLIP 提出前,视觉-语言预训练领域已有 CLIP、ALBEF 等代表性工作,但仍存在两个关键瓶颈:

问题一:任务能力割裂

架构局限性。没有一个模型既可以做检索又可以做生成。

Encoder-only 模型(如 CLIP):

擅长图文检索等理解任务,但无法执行文本生成任务(如图像字幕生成)Encoder-Decoder 模型:

支持生成任务,但难以有效应用于图像-文本检索任务

根本矛盾:理解任务需深度跨模态交互,生成任务需自回归建模,传统架构无法同时优化两种目标。

问题二:数据噪声污染。过往的这些多模态 SOTA 模型,都是在网络上爬取大量的数据进行预训练的。由于数据量够大,训练效果也差强人意。但这些噪声数据对于模型的训练来说是非常不利的,如果可以提取到更纯净的数据进行训练,模型的性能还可以进一步提升。

BLIP 的诞生#

基于此问题现象,BLIP 诞生了。BLIP 的作者也是 ALBEF 的作者,因此可以在 BLIP 上看到很多 ALBEF 的影子。

该模型的核心思想主要有两个:

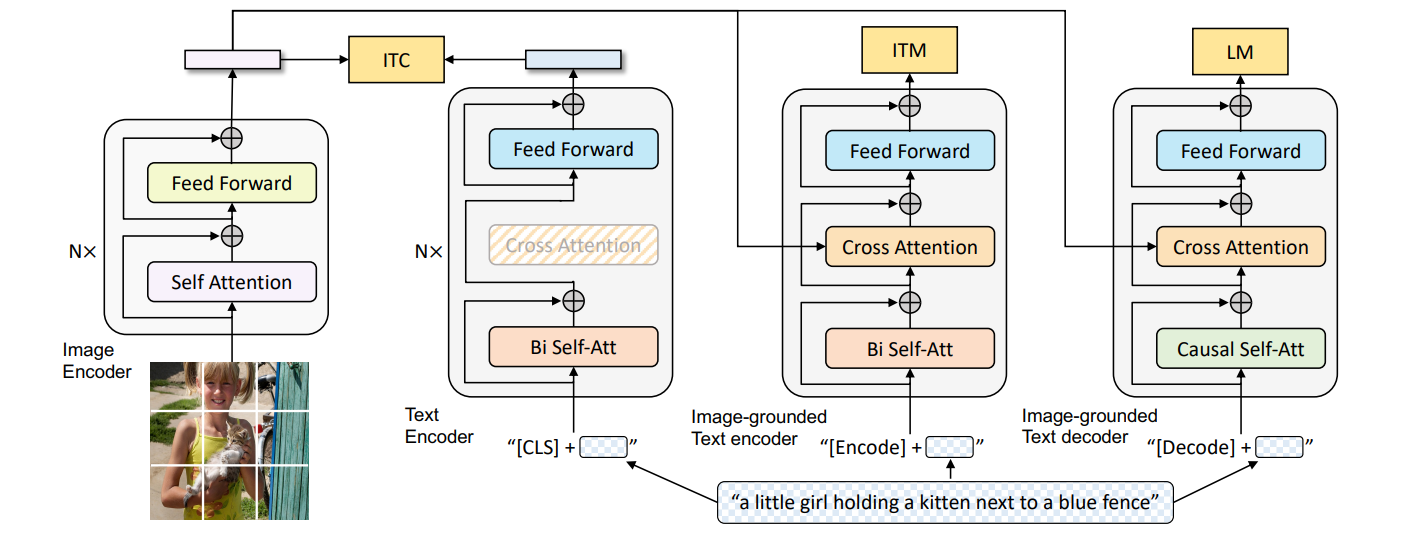

论文提出核心架构——多模态混合编码器-解码器(Multimodal Mixture of Encoder-Decoder, MED)采用双流结构设计,通过共享参数支持三种模式——单模态编码器(对齐全局特征)、跨模态编码器(细粒度匹配)和跨模态解码器(生成描述),联合优化图像-文本对比(ITC)、匹配(ITM)和语言建模(LM)损失,从而统一理解(如检索)与生成(如描述)任务。

数据层面设计 Captioning 和 Filtering(CapFilt)方法,利用预训练(使用网上获取的有噪声的数据)的 MED 生成合成描述(Captioner 模块)并过滤原始网络文本与合成文本中的噪声(Filter 模块),从噪声数据中提炼高质量训练样本。

模型架构设计#

MED#

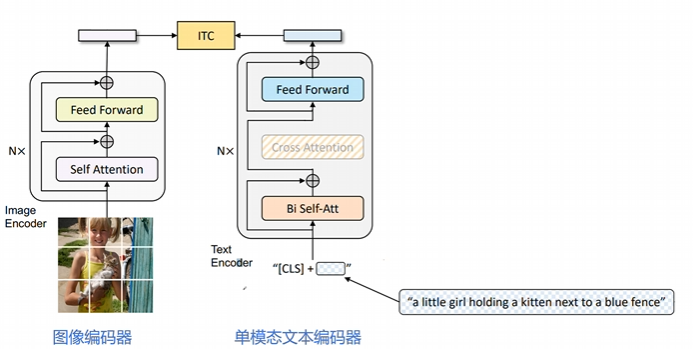

MED 全称为 Multimodal Mixture of Encoder-Decoder,是一个可以完成三个任务的复合型模型。

如图所示,总共有四个模块,从左往右,分别为两个单模态编码器:图像编码器和文本编码器,两个多模态编码器:基于图像的文本编码器和解码器。

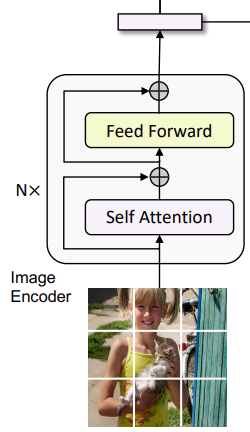

图像编码器(Unimodal Image Encoder)#

架构:基于 Transformer 的视觉编码器(ViT),将图像划分为固定大小的 patch(如 224×224 分辨率下分割为 14×14 的 196 个 patch),每个 patch 被线性嵌入为向量。

关键设计:

全局特征提取:在输入序列中添加一个特殊的[CLS]标记(Global Image Token),用于捕捉图像的整体语义信息。

动量编码器:在对比学习(ITC 任务)中,引入了 ALBEF 的做法即动量编码器(Momentum Encoder)生成软标签,增强负样本的鲁棒性。

输出:生成图像的嵌入向量序列(包括[CLS]标记的特征),作为后续多模态模块的输入。

软标签即为概率值,不是像硬标签那样的非 1 即 0。使用软标签可以让模型学习到更细粒度的语义信息,而不是简单地二值化判断。

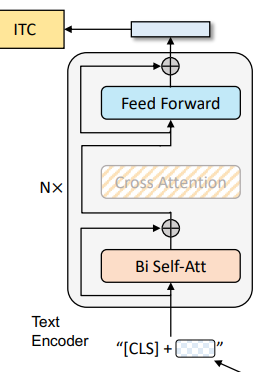

文本编码器(Unimodal Text Encoder)#

功能:将文本序列编码为上下文感知的特征表示。

架构:基于 BERT 的 Transformer 编码器,对文本进行双向自注意力建模。

关键设计:

文本结构化:在文本开头插入[CLS]标记,用于聚合整个文本的全局信息。

单模态对齐:通过图像-文本对比损失(ITC)与图像编码器的特征空间对齐。

输出:生成文本的嵌入向量序列(包括[CLS]标记的特征),用于图像-文本匹配(ITM)或跨模态交互。

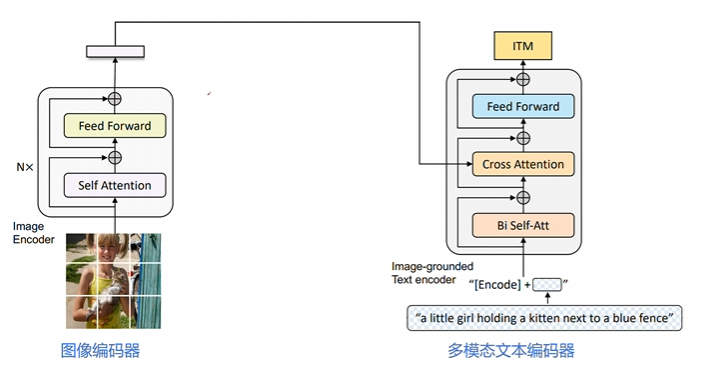

基于图像的文本编码器(Image-Grounded Text Encoder)#

功能:融合图像信息与文本信息,生成多模态联合表示。

架构:在标准文本编码器的基础上,插入交叉注意力层(Cross-Attention Layer)。

结构细节:

在每个 Transformer 块的自注意力层(Self-Attention, SA)和前馈网络(FFN)之间,增加一个交叉注意力层(Cross-Attention, CA)。

CA 层的作用:以图像编码器的输出作为 query,文本编码器的中间表示作为 key 和 value,实现视觉信息向文本的注入。

任务特定标记:在文本输入中插入一个任务专用的[Encode]标记,其最终输出作为多模态表示的核心。

关键任务:

图像-文本匹配(ITM):通过二分类头部(ITM Head)判断图像-文本对是否匹配。

多模态检索:生成跨模态嵌入向量,用于图像与文本的相似度计算。

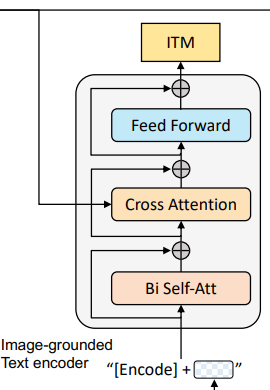

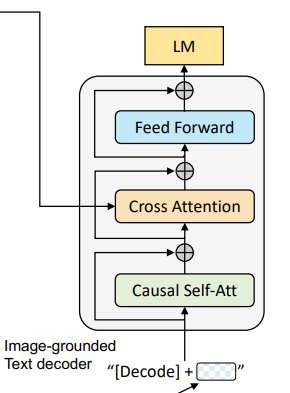

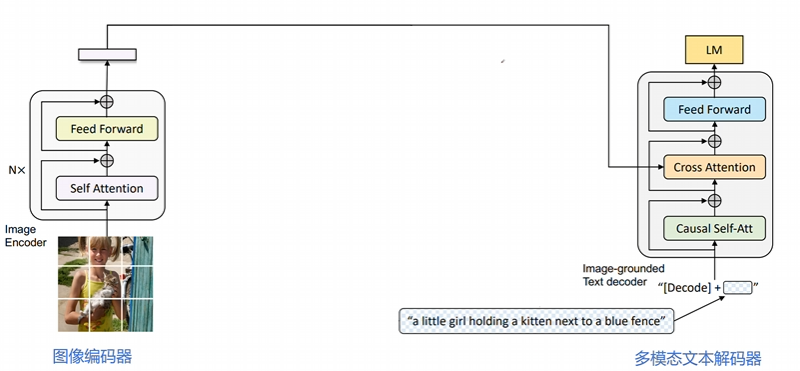

基于图像的文本解码器(Image-Grounded Text Decoder)#

功能:以图像为条件生成连贯的文本描述(如图像字幕)。

架构:基于 Transformer 的解码器,采用因果掩码自注意力(Causal Self-Attention),即 decoder 只与之前出现的 token 进行 attention 操作。

结构细节:

替换标准解码器的双向自注意力为因果掩码自注意力,确保生成过程的顺序性(仅依赖历史和当前 token)。

跨模态注意力:在解码器中引入交叉注意力层,直接利用图像编码器的输出作为视觉上下文。

任务特定标记:在文本生成时,使用[Decode]标记作为序列的起始信号。结尾需要添加一个[EOS]字符。

关键任务:

图像条件语言建模(LM):通过最大化给定图像下文本序列的似然,训练模型生成与图像内容一致的描述。

多任务生成:支持图像描述生成、视觉问答(VQA)等需要生成能力的任务。

预训练目标#

以上的四个模块,第一个作为图像编码器,另外三个作为文本的编码/解码器,共同组成了三个任务:ITC、ITM、LM。

损失函数 |

作用 |

对应模块 |

|---|---|---|

ITC(图文对比损失) |

对齐图文特征空间 |

编码器 |

ITM(图文匹配损失) |

细粒度图文匹配 |

编码器 |

LM(语言建模损失) |

生成连贯文本描述 |

解码器 |

具体的模块在上文中有具体讲解,下文中具体介绍任务。

图像编码器+单模态文本编码器:ITC 任务#

核心目标:通过对比学习对齐视觉和文本特征空间,使正向图像-文本对的表征更相似,负向对的表征差异更大。

图像端:采用 ViT(Vision Transformer)模型,将输入图像划分为固定大小的 patch(如 224×224 分辨率下分割为 196 个 patch),每个 patch 被线性嵌入为向量。输出包含一个全局图像标记[CLS]的嵌入向量。

文本端:基于 BERT 的 Transformer 编码器,对文本进行双向自注意力建模。在文本开头插入[CLS]标记,用于聚合整个文本的全局信息。输出文本的嵌入向量序列(包括[CLS]标记的特征)。

损失函数: $\(\mathcal{L}_{\mathrm{ITC}}=-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N}\left[\log \frac{\exp \left(\operatorname{sim}\left(I_{i}, T_{i}\right) / \tau\right)}{\sum_{j=1}^{N} \exp \left(\operatorname{sim}\left(I_{i}, T_{j}\right) / \tau\right)}+\log \frac{\exp \left(\operatorname{sim}\left(T_{i}, I_{i}\right) / \tau\right)}{\sum_{j=1}^{N} \exp \left(\operatorname{sim}\left(T_{i}, I_{j}\right) / \tau\right)}\right]\)$

其中: \(I_i\):第 \(i\) 个图像的特征向量(通过 ViT 提取的[CLS]标记)。 \(T_i\):第 \(i\) 个图像的特征向量(通过 BERT 提取的[CLS]标记)。 \(sim(⋅,⋅)\):余弦相似度函数。 \(τ\):温度参数(通常设为 0.05),用于调整相似度分布的锐度。 该损失函数采用双向对比,分别计算图像到文本和文本到图像的对比损失,并取平均。

图像编码器+多模态文本编码器:ITM 任务#

核心目标:学习图像与文本之间的细粒度对齐,判断图像-文本对是否匹配。通过二分类任务区分正样本(匹配)和负样本(不匹配)。

图像端:同样采用 ViT 模型提取图像特征,但需与文本编码器联合计算交叉注意力。输出图像的嵌入向量序列,作为多模态交互的基础。

文本端:基于 BERT 的 Transformer 编码器,在标准自注意力层(SA)和前馈网络(FFN)之间插入交叉注意力层(CA)。通过 CA 层将图像特征注入文本表示,实现视觉信息与文本的细粒度对齐。在文本输入中插入任务专用的[Encode]标记,其最终输出作为多模态表示的核心。

损失函数: $\(\mathcal{L}_{\text {ITM }}=-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N}\left[y_{i} \log p_{i}+\left(1-y_{i}\right) \log \left(1-p_{i}\right)\right]\)$

其中: \(y_i∈ \{0,1\}\):第 \(i\) 个图像-文本对的标签(1 表示匹配,0 表示不匹配)。 \(p_i\):模型预测的匹配概率,由 ITM 头部(线性分类层)输出。 \(N\):当前 batch 的样本数。 该损失函数采用交叉熵损失函数,做二分类任务,确保模型能够区分匹配与不匹配的图像-文本对。

图像编码器+多模态文本解码器:LM 任务#

核心目标:基于图像生成连贯的文本描述(如图像字幕)。通过自回归建模,最大化给定图像下文本序列的似然。

图像端:采用 ViT 模型提取图像特征,作为文本生成的上下文条件。输出图像的嵌入向量序列,供解码器直接使用。

文本端:基于 Transformer 的解码器架构,采用因果掩码自注意力(Causal Self-Attention),确保生成过程的顺序性。在文本生成时,使用[Decode]标记作为序列的起始信号。通过交叉注意力层(CA)直接利用图像特征作为视觉上下文,实现图像到文本的连贯生成。

损失函数: $\(\mathcal{L}_{\mathrm{LM}}=-\frac{1}{L}\sum_{t=1}^{L}\log p(t_{t}\mid t_{<t},I)\)$

其中: \(t_t\):第 \(t\) 个时刻生成的 token(如文本中的第 t 个词) \(t_{<t}\):已经生成的前 \(t-1\) 个 token \(I\):输入图像的特征向量(通过 ViT 提取的特征)。 \(L\):生成文本的总长度(最大长度或实际长度)。

损失函数的联合优化#

BLIP 通过联合优化这三个损失函数,实现多模态理解和生成能力的统一训练: $\(\mathcal{L}_{\mathrm{Total}}=\alpha\mathcal{L}_{\mathrm{ITC}}+\beta\mathcal{L}_{\mathrm{ITM}}+\gamma\mathcal{L}_{\mathrm{LM}}\)\( 其中,\)α,β,γ$ 是权重系数(通常设为 1 或通过实验调整)。

数据自举(data Bootstrapping):CapFilt#

CapFilt(Captioning and Filtering)是 BLIP 提出的一种数据清洗与生成的自举机制,旨在解决从网络爬取的图像-文本对中存在噪声的问题。CapFilt 由两部分组成:Captioner(生成器)和 Filter(过滤器)。

Captioner(生成器)#

功能:为图像生成高质量文本描述。

实现方式:

使用图像引导的文本解码器(基于 Transformer 的解码器架构)。

采用因果掩码自注意力(Causal Self-Attention),确保生成过程的顺序性。

训练目标:通过 LM 损失函数,优化生成能力。

Filter(过滤器)#

功能:评估图文对匹配度,过滤掉噪声样本。

实现方式:

使用图像引导的文本编码器(基于 BERT 的编码器架构)。

采用二分类任务(ITM Loss)判断匹配性(1 表示匹配,0 表示不匹配)。

训练目标:通过图文匹配损失(ITM Loss)和对比学习损失(ITC Loss)优化判别能力。

工作流程#

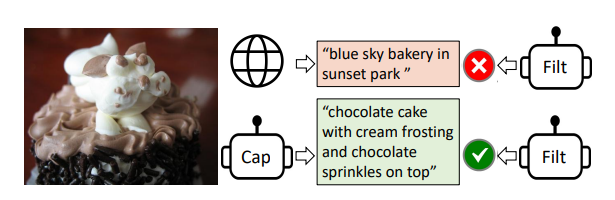

先来看一个简单的例子。 如图,Captioner 生成的描述为:"chocolate cake with cream frosting and chocolate sprinkles on top". 而网络上的文本为:"blue sky bakery in sunset park". 通过 Filter,判断出 Captioner 与图片匹配。于是就将原本网络文本对中的文本改变成了新生成的,再进行后续的训练操作。

接下来具体讲解该流程。

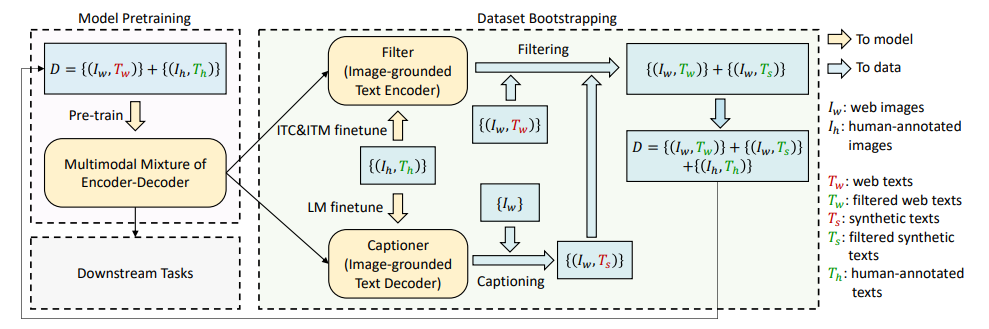

初始化阶段 Captioner 和 Filter 均从预训练的 MED 模型中初始化,确保初始参数具备一定的多模态对齐能力。

数据生成与过滤阶段 对于网络上爬取的噪声图像,使用Captioner生成文本描述(合成文本),同时保留原始网络文本(可能存在噪声)。 将生成的合成文本和网络文本分别输入Filter,过滤掉 Filter 认为不匹配的样本。

数据集构建 将以下三类样本合并,形成新的高质量训练数据集:

人工标注数据(如 COCO)。图片中即 \(\{I_h, T_h\}\)

Filter 筛选后的原始网络数据。图片中即 \(\{I_w, T_w\}\)

Filter 筛选后的合成数据。图片中即 \(\{I_w, T_s\}\)

迭代优化阶段 使用新构建的高质量数据集重新训练 BLIP 模型(MED 架构)。重复“生成→过滤→训练”过程,逐步提升模型性能和数据质量。

实验结果#

在 BLIP 的论文中,CapFilt 机制被验证能够显著提升模型性能:

图像-文本检索:在 COCO、Flickr30K 等数据集上,CapFilt 使 BLIP 的检索精度(Recall@K)提升 10%-15%。

图像字幕生成:在 COCO 测试集上,CapFilt 使 BLIP 的 CIDEr 得分提升 8%-12%。

视觉问答:在 VQA 2.0 数据集上,CapFilt 使 BLIP 的准确率提升 5%-7%。

鲁棒性:在噪声数据场景下,CapFilt 显著提升了模型对错误文本的容忍能力。

方法 |

数据来源 |

数据质量 |

训练成本 |

模型性能 |

|---|---|---|---|---|

传统方法 |

人工标注数据 |

高 |

高 |

中 |

直接使用噪声数据 |

网络爬取数据 |

低 |

低 |

低 |

CapFilt |

人工+噪声数据+合成数据 |

高 |

中 |

高 |

BLIP 的局限性#

BLIP 通过架构创新、数据自举和任务统一的设计,重新定义了多模态预训练模型的能力边界。它不仅为视觉-语言任务提供了高效解决方案,还为多模态学习提供了可复用的技术范式。但其端到端训练方式对计算资源需求较高,需要训练多次模型。同时,BLIP 的架构限制了视觉编码器和语言模型的选择,适配性不足。

于是衍生出来了一个问题:如何在不重新训练图像编码器和语言模型的前提下,提升模型的效率与泛化能力?

BLIP-2#

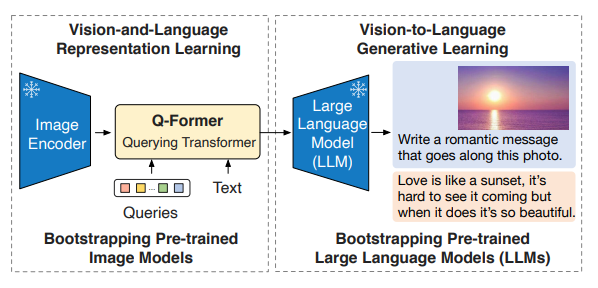

在 23 年,同作者推出了 BLIP-2。其通过冻结预训练模型(如 ViT 和 LLM),仅引入轻量级的 Q-Former(Querying Transformer)作为“桥梁”,降低训练成本。

核心思想设计#

BLIP2 的核心创新在于解耦式架构,主要通过以下几点实现高效的训练和跨模态对齐:

冻结预训练模型:

使用已有的高质量预训练模型,在预训练和推理过程中保持参数固定。

仅仅引入轻量级的Q-Former,作为可训练模块,负责跨模态对齐。

两阶段预训练策略:

第一阶段:视觉-语言表征学习(Vision-Language Representation Learning),训练 Q-Former 提取与文本相关的视觉特征。

第二阶段:视觉到语言的生成学习(Vision-to-Language Generative Learning),通过 LLM 引导 Q-Former 生成自然语言描述。

通用性与扩展性:

BLIP2 的架构支持多种图像编码器(如 ViT、CLIP)和 LLM(如 Flan-T5、LLaMA),通过替换不同组件即可适配最新技术。

模型结构详解:Q-Former(Querying Transformer)#

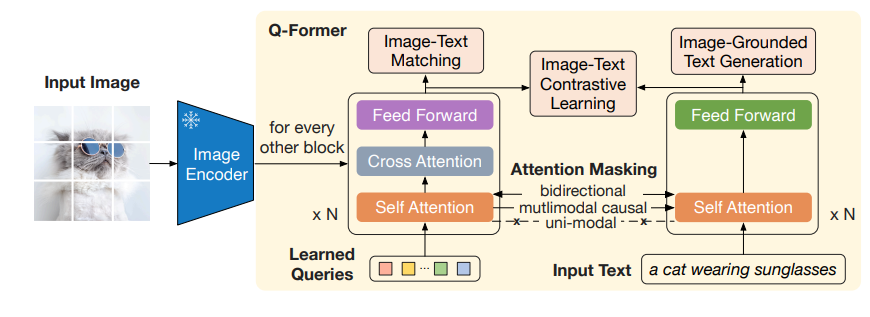

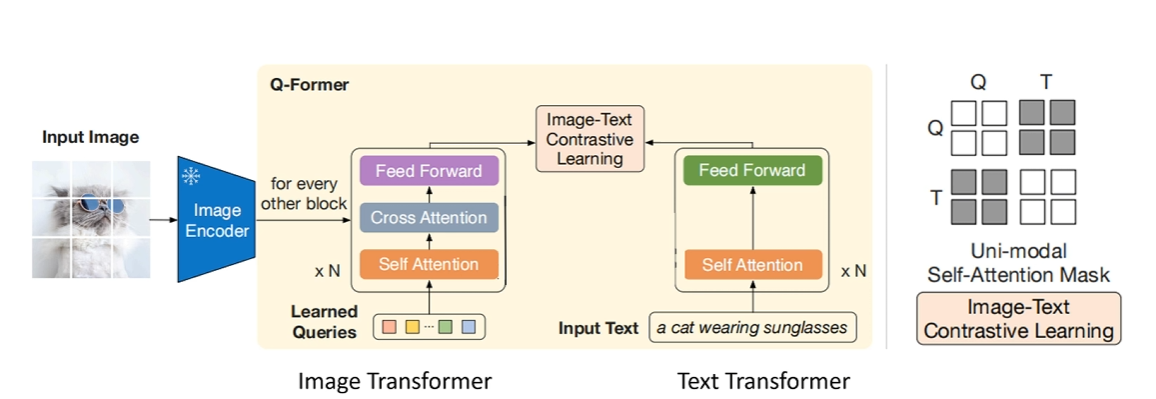

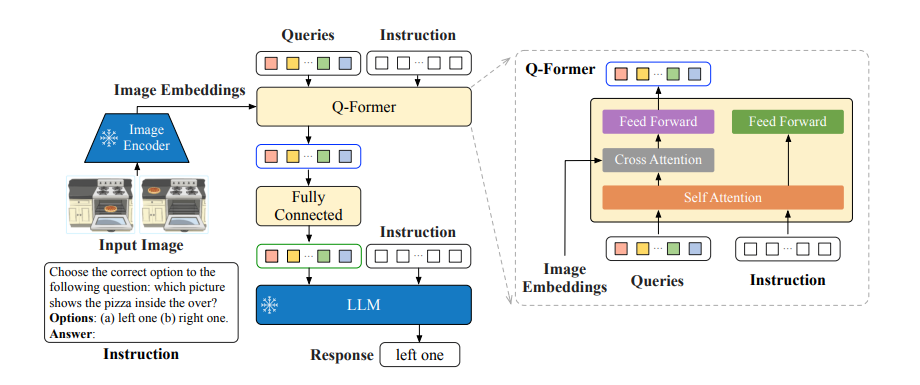

Q-Former 的核心结构如图:

作为视觉和语言模态之间的桥梁,它共分为了两只 Transformer。

图像分支(Image Transformer),即左边的 Transformer

输入一组可学习的查询嵌入(Learned Queries)(默认 32 个)。

图像 Transformer 负责与 Frozen Image Encoder 交互,融合 Learned Queries 和 Input Image 中的信息,提取图像特征。通过自注意力(Self-Attention)和交叉注意力(Cross-Attention)与图像编码器的输出交互,提取视觉特征。

文本分支(Text Transformer),即右边的 Transformer

同时处理文本输入(如问题或指令),与图像分支共享自注意力层。

根据任务需求,通过不同的注意力掩码(Mask)控制图像和文本的交互方式。

Learned Queries

Learned Queries 是一组可学习的"查询向量",在经过 Self Attention 后,在 Cross Attention 中作为 Q,与图像融合。在实验中,共使用了 32 个查询,每个查询有 768 维。总共参数共包含 1.88 亿个参数,远小于冻结图像特征的大小。这种瓶颈结构与预训练目标一起工作,迫使查询提取与文本最相关的视觉信息。

预训练过程#

第一阶段:视觉-语言表征学习#

ITC 任务#

目标:对齐图像和文本的全局特征,最大化匹配图文对的相似度,最小化不匹配对的相似度。

处理流程:

图像特征提取:

Queries 通过 Cross-Attention 与图像特征交互,生成 32 个图像特征(image_feats)。

每个 Query 单独与图像交互,提取局部或全局视觉信息。

文本特征提取:

文本通过 Q-Former 的 Text Transformer 处理,生成文本特征(text_feat),通常取[CLS] token 的特征。

对比学习:

计算 32 个 image_feats 与 text_feat 的相似度(如余弦相似度)。

选择最大相似度作为图文对的匹配度(避免信息泄露)。

通过 InfoNCE 损失(对比损失)优化,拉近匹配对,推远不匹配对。

掩码策略

单模态掩码(Queries 与文本互不可见):

Queries 仅通过 Self-Attention 交互,文本仅通过 Self-Attention 处理。

防止 Queries 直接访问文本信息,确保特征独立提取。

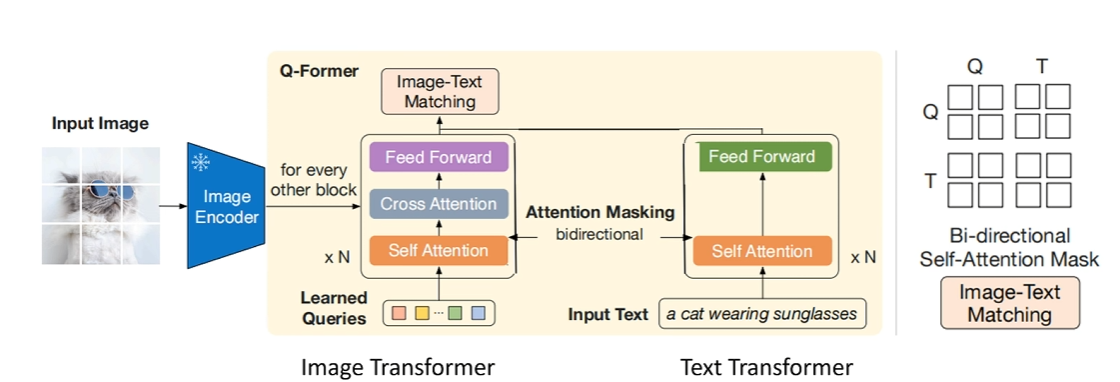

ITM 任务#

目标:判断图像和文本是否匹配(二分类任务,正样本为匹配,负样本为不匹配)

Learned Queries:32 个 Queries,与文本拼接后送入 Q-Former。

处理流程:

多模态输入:

将 Queries 与文本嵌入拼接为一个序列(Queries 在前,文本在后)。

例如:

[Query_1, Query_2, ..., Query_32, Text_1, Text_2, ..., Text_n]。

双向交互:

Q-Former 的 Image Transformer 处理拼接后的序列,通过双向自注意掩码(Queries 与文本互可见)。

允许 Queries 和文本标记之间互相感知,捕捉细粒度对齐信息。

分类预测:

对 Queries 的输出向量取平均(或池化),输入二分类器(线性层)。

输出匹配概率(0/1),判断图文是否匹配。

掩码策略:双向自注意掩码,Queries 与文本相互可见。这样设计,可以允许 Queries 和文本标记之间互相感知,从而捕捉图像和文本的局部交互

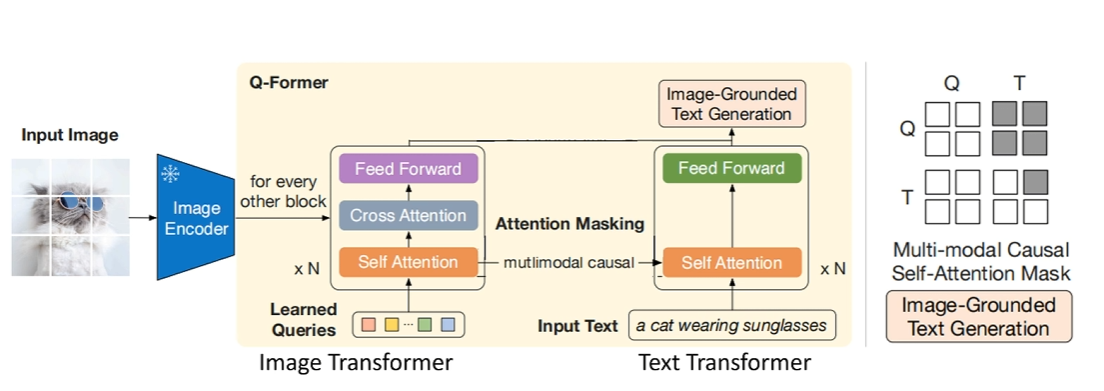

ITG 任务#

目标:基于图像生成文本(如图像描述),训练 Q-Former 提取图像特征并引导文本生成。

处理流程:

图像特征提取:

Queries 通过 Self-Attention 和 Cross-Attention 与图像特征交互,提取视觉信息。

文本生成:

Q-Former 的 Text Transformer 作为解码器,生成文本序列。

使用多模态因果掩码(Queries 可相互感知,文本只能访问历史信息)。

每个文本标记只能看到 Queries 和前面的文本标记,类似语言模型的自回归生成。

语言建模损失:

计算文本生成的负对数似然损失(NLL Loss),优化生成质量。

掩码策略:多模态因果掩码(Queries 互可见,文本只能看过去信息)。

文本生成需要逐步预测下一个词,因此必须限制文本标记只能访问自身及前面的标记(Causal Attention)

多模态因果掩码确保文本生成依赖 Queries 提取的图像特征和已生成的历史文本,符合语言模型的自回归特性。

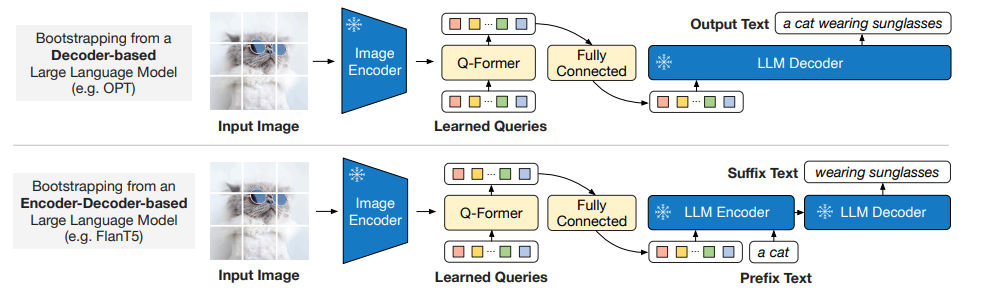

第二阶段:视觉到语言的生成学习#

第二阶段的核心目标是:

将 Q-Former 提取的图像特征转换为 LLM 可理解的输入格式。

生成与图像内容一致的文本:通过语言建模任务(Language Modeling)训练 Q-Former,使其输出能够引导 LLM 生成高质量的文本描述(如图像描述、问答答案等)。

训练方法

输入:

图像特征:由 Q-Former 从冻结的图像编码器中提取的视觉特征。

文本:目标文本。

处理流程:

Q-Former 输出视觉特征:

Q-Former 在第一阶段训练后,已能提取与文本最相关的视觉特征。

这些特征通过全连接层(FC)映射到与 LLM 输入维度一致的向量空间。

论文中实验了两种 LLM:

无监督训练的 OPT 作为 Decoder-based LLM,使用语言建模损失(language modeling loss)进行预训练,冻结的 LLM 的任务是根据 Q-Former 的视觉表示生成文本,也就是说直接根据图像生成文本

基于指令训练的 FlanT5 作为 Encoder-Decoder-based LLM:使用前缀语言模型损失(Prefix Language Modeling Loss)优化生成效果。将文本分为两部分:前缀文本(作为 LLM 编码器的输入)和后缀文本(作为 LLM 解码器的生成目标)。前缀文本与 Q-Former 的视觉特征拼接,作为编码器的输入;后缀文本由解码器生成。在训练过程中,模型的任务是根据输入的前缀文本和图像表示来生成后缀文本。也就是说,模型通过 前缀文本+视觉表示 来生成 后续的文本描述。能够处理 更复杂的多模态任务,适合需要 图像和文本交互理解 的任务。

BLIP2-总结#

BLIP2 的第二阶段训练通过 Q-Former 将图像特征适配到 LLM,实现了高效的视觉-语言生成能力。其核心思想是冻结单模态模型,仅训练轻量级的 Q-Former 模块,从而降低计算成本并提升模型的零样本泛化能力。这一设计使得 BLIP2 在资源有限的场景下仍能实现 SOTA 的多模态性能,成为视觉-语言预训练的代表性方法。

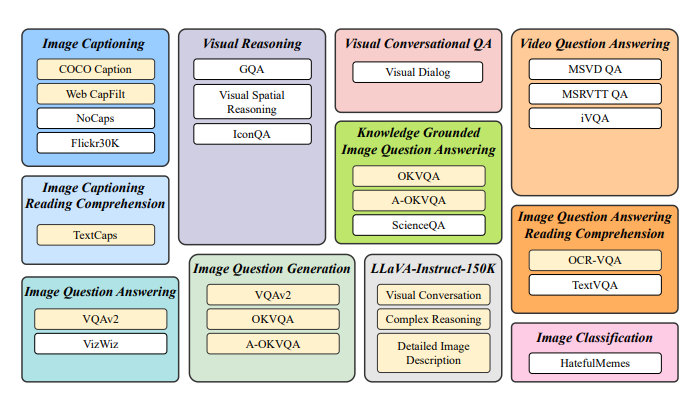

Instruct-BLIP#

InstructBLIP 是 BLIP 作者团队在多模态领域的又一续作。InstructBLIP 这个工作介绍了如何把指令微调的范式做在 BLIP-2 模型上面。用指令微调方法的时候会额外有一条 instruction,如何借助这个 instruction 提取更有用的视觉特征是本文的亮点之一。所以,该模型的主要提升点在于通用性和零样本(zero-shot)泛化能力。

作者将 26 个数据集转化为指令微调的格式,把它们分成 13 个 held-in 数据集用于指令微调,和 13 个 held-out 数据集用于 Zero-Shot 能力的评估。

模型结构#

Instruct-BLIP 的结构如上图所示,基本和 BLIP2 保持一致。总共由三部分组成:

冻结的图像编码器(如 CLIP 的视觉部分):负责提取图像特征。

查询转换器(Q-Former):从图像中提取与指令相关的特征,并将其作为软提示(soft prompt)输入到语言模型。

冻结的语言模型(LLM):如 Flan-T5 或 Vicuna,负责生成文本输出。

此外,Q-Former 的输入还包括可学习的 Queries (BLIP-2 的做法) 和 Instruction。其中,可学习的 Queries 通过 Self-Attention 和 Instruction 交互,可学习的 Queries 通过 Cross-Attention 和输入图片的特征交互,鼓励提取与任务相关的图像特征。

训练策略#

在数据集选型上,使用了 26 个公开数据集,涵盖 11 类视觉-语言任务(如图像描述、视觉问答、视觉推理、视频问答、图像分类等)。数据集划分如下:

13 个 held-in 数据集:用于指令微调训练。

13 个 held-out 数据集:用于零样本(zero-shot)评估,验证模型对未见任务的泛化能力。

4 个完整任务类别:保留为任务级别的零样本评估(如完全未见过的任务类型)。

训练的时候,分为了两个阶段:

BLIP-2 预训练阶段(非指令微调):

Stage 1:冻结图像编码器,预训练 Q-Former,目标是视觉语言建模(如图像描述生成)。

Stage 2:冻结 LLM,训练 Q-Former 和图像编码器,目标是文本生成(如看图说话)。

指令微调阶段:

输入格式:

<Image>+ 指令(如 "Question: What is the color of the car?")。该文本会转换为 embedding 向量,同 queries 一起进入 self-attention。训练目标:通过语言建模损失(Language Modeling Loss)训练 Q-Former,使其生成符合指令的输出。

此外,为缓解多数据集训练中 大数据集主导训练 的问题,InstructBLIP 采用 平衡采样策略: $\(p_d=\frac{\sqrt{S_d}}{\sum_{i=1}^D\sqrt{S_i}}\)$

总结与思考#

三篇文章代表了多模态视觉-预研模型的演进路径。BLIP 奠定了基础架构,BLIP-2 通过 Q-Former 的轻量化设计与参数共享,提升了模型训练效率。InstructBLIP 则通过指令微调,进一步增强了模型的泛化能力,不仅会指导大模型生成文本,同时也会指导 image encoder 提取不同的视觉特征。