04.Attention 注意力机制#

Author by: 张志达

!!!!!!!!! 内容太过于常规和简单,参考 PDF 和 PPT 里面的,对于 Attention 的由来,最简单的原理开始。

1. Attention 机制要解决的问题#

在传统的序列建模中,如 RNN 和 LSTM,模型需要逐步处理序列中的每个元素,这导致了几个关键问题:

1.1 长距离依赖问题#

问题:RNN 在处理长序列时,信息传递会逐渐衰减,难以捕捉远距离元素之间的关系

影响:对于长文本或长序列,模型性能显著下降

1.2 并行化困难#

问题:RNN 的序列依赖特性使得计算无法并行化

影响:训练速度慢,计算效率低

Attention 机制通过直接建模序列中任意两个位置之间的关系,有效解决了这些问题。

2. Self-Attention 自注意力机制#

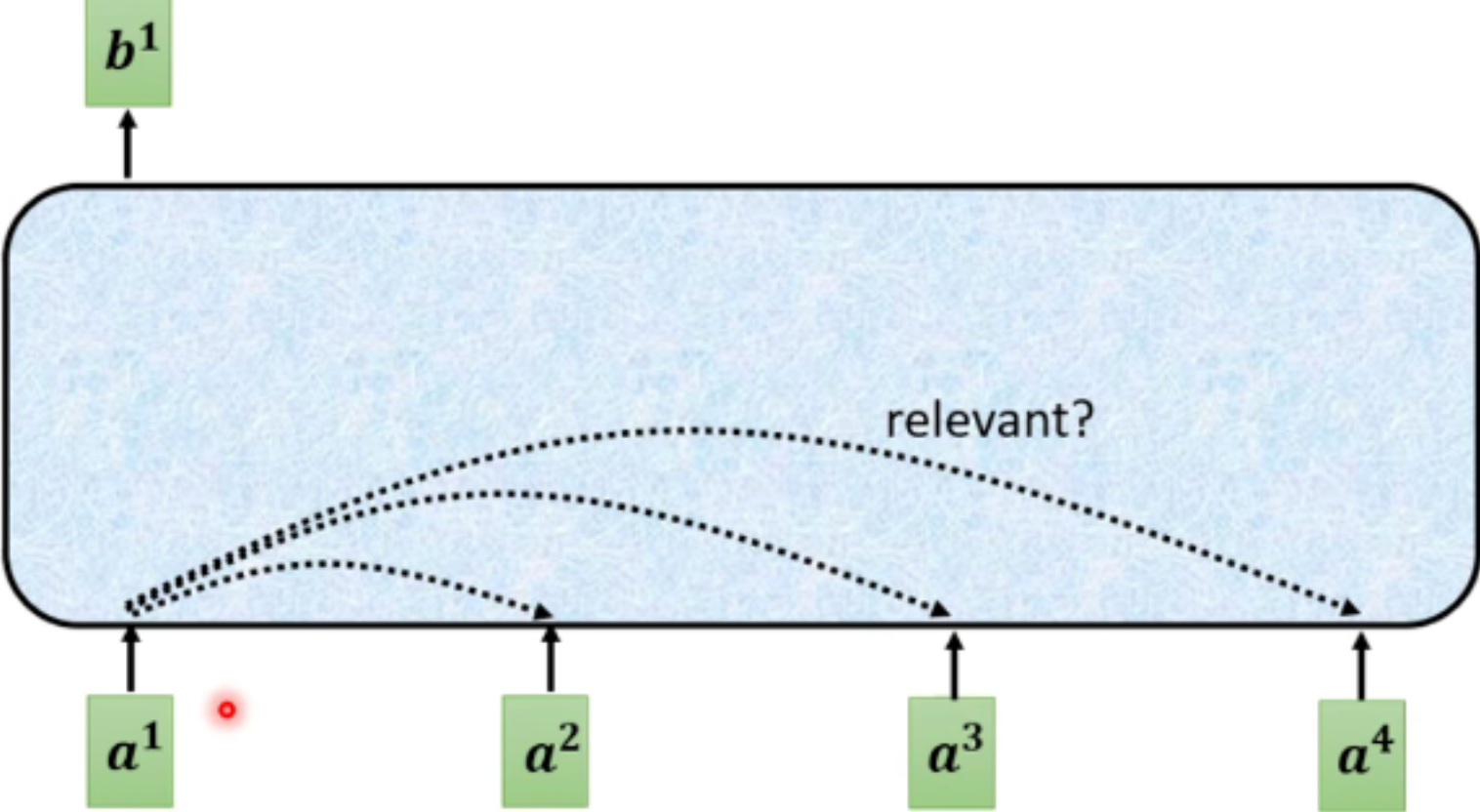

Self-Attention 是 Transformer 的核心组件,它允许序列中的每个位置直接关注到序列中的所有其他位置。

2.1 基本原理#

对于每个输入向量 a, 经过蓝色部分 self-attention 之后都输出一个向量 b, 这个向量 b 是考虑所有输入向量对 a1 产生的影响才得到,

2.2 Attention 计算的公式#

Self-Attention 通过三个关键矩阵(Query、Key、Value)来计算注意力权重:

Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / √d_k)V

其中:

Q (Query): 查询矩阵,表示"我想要什么信息"

K (Key): 键矩阵,表示"我有什么信息"

V (Value): 值矩阵,表示"实际的信息内容"

d_k: Key 向量的维度,用于缩放

2.3 Attention 计算具体步骤#

计算两个向量的相关度, 也叫 attention 的 score. 根据输入 Embedding 向量 an... 得到向量 bn...

将输入向量分别乘以不同的两矩阵(Wq,Wk),得到向量(Aq, Ak)

将步骤 1 得到的向量(Aq, Ak)做点积, 得到结果。

得到的结果就代表两个向量相关度, 也叫 Attention score.(计算不同向量间的相关度 使用的 Wq 与 wk 为同一个)

计算输入向量 a 与其他所有向量的 上述计算结果, 使用 Aq * Xk(Xk 代表其他向量乘以 Wk 得到的)

对 Attention score 进行缩放(得到的结果 除以固定值(eg:64) 让模型梯度更稳定)和归一化, 得到 softmax Sore(输入一个 soft-max(也可用 relu 等激活函数))

将输入向量乘以新的矩阵 Wv 得到新的向量 v

将得到的每个向量都乘以 Attention Score, 再将其加起来得 得到结果 attention 向量 b

重点步骤#

上述中 Wq,Wk,Wv(也较 query, key, value) 是三个未知量 通过训练得出

softmax 计算为 计算当前向量与其他向量关系的 attention score 进行归一化

2.2 实现伪代码#

def self_attention(X, W_q, W_k, W_v):

"""

Self-Attention 实现

X: 输入序列 [seq_len, d_model]

W_q, W_k, W_v: 可学习的权重矩阵

"""

# 计算 Q, K, V

Q = X @ W_q # [seq_len, d_k]

K = X @ W_k # [seq_len, d_k]

V = X @ W_v # [seq_len, d_v]

# 计算注意力分数

scores = Q @ K.T # [seq_len, seq_len]

scores = scores / sqrt(d_k) # 缩放

# 应用 softmax 得到注意力权重

attention_weights = softmax(scores) # [seq_len, seq_len]

# 加权求和得到输出

output = attention_weights @ V # [seq_len, d_v]

return output, attention_weights

3. Multi-Head Attention 多头注意力#

多头注意力机制允许模型在不同位置上关注不同的信息。具体, 输入的特征向量 会被分成多个"头", 每个头独立的计算注意力权重, 然后将这些结果合并起来得到最终输出

3.1 设计思想#

并行处理:同时计算多个注意力头

不同视角:每个头关注不同的特征子空间

信息融合:将多个头的输出拼接后通过线性变换融合

3.2 数学表示#

数学表示#

\(Q, K, V\):分别为输入的 Query、Key、Value 矩阵

\(W_i^Q, W_i^K, W_i^V\):第 \(i\) 个头的可学习权重矩阵

\(\text{head}_i\):第 \(i\) 个注意力头的输出

num_heads:注意力头的数量

\(\text{Concat}(\cdot)\):将所有头的输出在特征维度拼接

\(W^O\):输出的线性变换权重矩阵

\(d_k\):每个头的 Key/Query 的维度

\(\text{softmax}\):对每一行进行 softmax 归一化

d_model: 隐藏层的总维度,通常是模型的输入特征维度

在多头注意力中, \(d_{model}\) 通常会被 均等地分配每个注意力头。具体来说, \(d_{model}\) 会被分成份, 每份的维度就是 \(d_k\)

d_{model} = num\_heads \times d_k

3.3 实现伪代码#

def multi_head_attention(X, num_heads, d_model):

"""

Multi-Head Attention 实现

X: 输入序列 [seq_len, d_model]

num_heads: 注意力头数量

d_model: 模型维度

"""

d_k = d_model // num_heads

# 为每个头创建 Q, K, V 的权重矩阵

W_q = [random_matrix(d_model, d_k) for _ in range(num_heads)]

W_k = [random_matrix(d_model, d_k) for _ in range(num_heads)]

W_v = [random_matrix(d_model, d_k) for _ in range(num_heads)]

heads = []

for i in range(num_heads):

# 计算第 i 个头的输出

head_i, _ = self_attention(X, W_q[i], W_k[i], W_v[i])

heads.append(head_i)

# 拼接所有头的输出

concat_heads = concatenate(heads, axis=-1) # [seq_len, d_model]

# 最终线性变换

W_o = random_matrix(d_model, d_model)

output = concat_heads @ W_o

return output

3.4 多头注意力优势#

捕捉多种特征子空间的信息

多头机制允许模型在不同的子空间中并行地学习不同的注意力表示,每个头可以关注输入的不同部分或不同的特征组合,从而提升模型的表达能力。增强模型的表示能力

单一注意力头可能受限于其维度,难以捕捉复杂的依赖关系。多头注意力通过并行多个头的方式,能够综合多种视角的信息,提升对序列内部复杂关系的建模能力。提升训练的稳定性

多头机制有助于分散每个头的学习压力,降低单一头过拟合或学习失败的风险,使整体训练过程更加稳定和高效。并行计算高效

多头注意力可以在硬件上高效并行实现,充分利用现代计算资源,加快模型的训练和推理速度。适应不同任务和场景

不同的注意力头可以自动学习到对不同任务或输入特征的关注模式,使模型更具泛化能力和适应性。

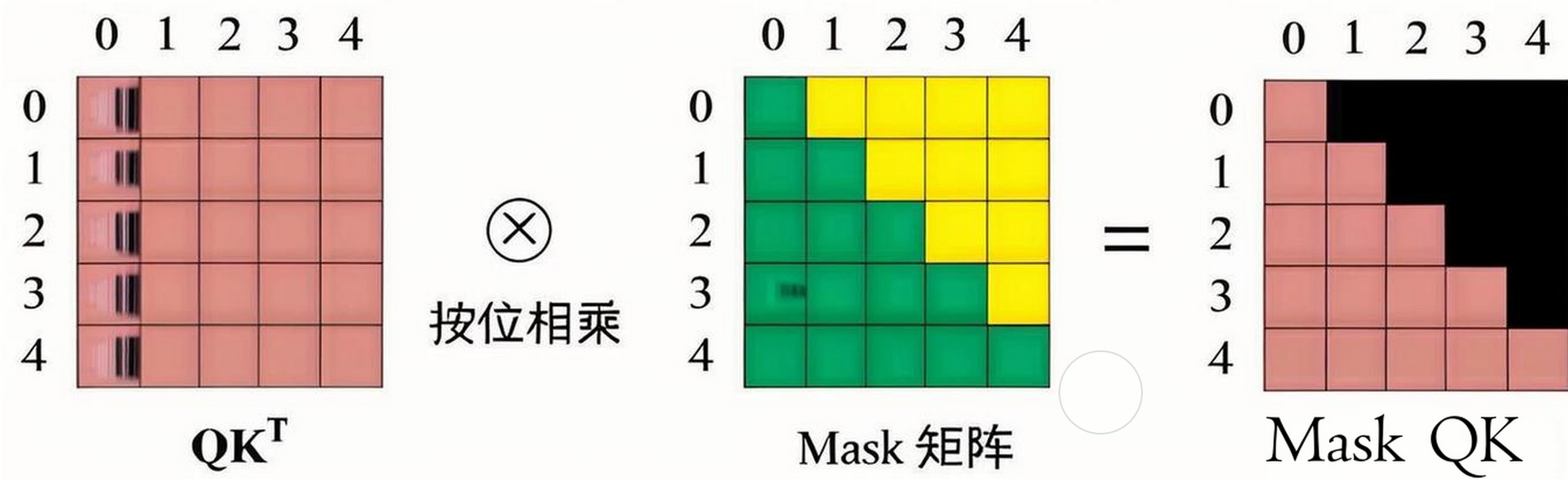

4. Masked Attention 掩码注意力#

Masked Attention 主要用于,确保在生成序列时只能看到当前位置之前的信息。

4.1 应用场景#

语言建模:预测下一个词时不能看到未来的词

序列生成:自回归生成过程中保持因果性

训练效率:并行训练时保持正确的依赖关系

4.2 掩码机制#

def masked_attention(Q, K, V, mask=None):

"""

Masked Self-Attention 实现

mask: 掩码矩阵,True 表示需要屏蔽的位置

"""

# 计算注意力分数

scores = Q @ K.T / sqrt(d_k)

# 应用掩码

if mask is not None:

scores = scores.masked_fill(mask, -1e9)

# Softmax 归一化

attention_weights = softmax(scores)

# 加权求和

output = attention_weights @ V

return output, attention_weights

def create_causal_mask(seq_len):

"""

创建因果掩码矩阵

"""

mask = torch.triu(torch.ones(seq_len, seq_len), diagonal=1)

return mask.bool()

4.3 掩码效果#

图中显示,掩码确保每个位置只能关注到它之前的位置,保持了生成过程的因果性。

5. 三种注意力机制的区别#

特性 |

Self-Attention |

Multi-Head Attention |

Masked Attention |

|---|---|---|---|

计算复杂度 |

O(n²) |

O(n²) |

O(n²) |

并行化 |

完全并行 |

完全并行 |

完全并行 |

信息访问 |

全局访问 |

全局访问 |

因果访问 |

参数量 |

3×d_model² |

4×d_model² |

3×d_model² |

应用场景 |

编码器 |

编码器/解码器 |

解码器 |

5.1 计算复杂度分析#

def complexity_analysis(seq_len, d_model, num_heads):

"""

计算复杂度分析

"""

# Self-Attention: O(seq_len² × d_model)

self_attn_ops = seq_len * seq_len * d_model

# Multi-Head Attention: O(seq_len² × d_model)

# 虽然头数增加,但每个头的维度减少

multi_head_ops = seq_len * seq_len * d_model

# 空间复杂度: O(seq_len²) 用于存储注意力矩阵

space_complexity = seq_len * seq_len

return {

'time_complexity': self_attn_ops,

'space_complexity': space_complexity

}

6. 总结与思考#

Attention 机制是 Transformer 架构的核心创新,它通过以下方式解决了传统序列建模的问题:

Self-Attention:建立了序列中任意位置间的直接连接

Multi-Head Attention:从多个子空间捕获不同类型的关系

Masked Attention:在生成任务中保持因果性约束

这些机制的结合使得 Transformer 能够:

高效处理长序列

完全并行化计算

捕获复杂的序列依赖关系

Attention 机制的设计体现了深度学习中对"关注重要信息"这一人类认知机制的数学建模,为后续的大语言模型发展奠定了坚实基础。

本节视频#

参考与引用#

!!!!!!!!!加入参考的文章和内容