02.HPC 硬件发展趋势(DONE)#

Author by: 陈悦孜

上一篇文章中,我们介绍了高性能计算(HPC)和集群的定义,本章将聚焦 HPC 的发展趋势,从核心硬件、基础软件和应用软件三个维度展开分析。其中硬件维度是 HPC 能力的核心支撑,整体演进始终围绕 “性能突破、能效优化、场景适配” 三大核心逻辑。

下面我们将从高性能网络、处理器、服务器、存储器四个方向,梳理其发展历程与未来趋势:

高性能处理器:从通用多核架构转向异构计算

高性能网络:从降低延迟向提升带宽互联演进

高性能存储器:从单纯容量扩展走向存算协同

高性能服务器:从追求单机性能转向绿色化集群

1. 高性能处理器#

2.1 CPU 主导时代#

早期 HPC 依赖并行 CPU 集群(如 Intel Xeon、AMD Opteron 系列),通过 “提升主频、增加核心数、优化指令集” 三路径实现性能增长,这一阶段的处理器设计是多维度系统工程。

在主频提升上,厂商通过半导体制程迭代(如从 22nm 到更先进制程)和微架构改进(如 Intel P-Core、AMD Zen 系列)突破单核效率极限,但物理定律决定高频率会导致功耗与发热指数级增长,单纯提频逐渐不可持续。

核心数量则成为提升整体吞吐量的关键:从早期双核、四核,发展到如今众核设计(如 AMD EPYC 9004 系列达 96 核、Intel Xeon Platinum 8592 + 含 64 核)。这一演进依赖先进封装技术,核心数激增让服务器能并行处理海量任务,适配云计算虚拟化、大数据分析等现代工作负载。

指令集优化方面,SIMD(单指令多数据流)扩展与专用指令集显著提升单位计算效率。例如 Intel AVX-512 指令集可让单条指令同时处理 16 个 32 位浮点数,在科学计算与 AI 推理中性能翻倍;AMD 支持的 AES-NI 指令集则通过硬件加速加密解密,提升网络安全协议处理效率。

三者协同形成现代服务器处理器设计哲学:从追求单核极致速度,转向 “给定功耗与成本下,通过架构创新实现系统计算吞吐量最大化”。

主频提升达瓶颈

2000 年代初,Intel Prescott 核心尝试用 90nm 工艺提升主频,但高主频必然伴随功耗与发热增长(功耗突破 100W),出现 “高频低效” 问题,最终转向多核架构。如今工艺微缩接近物理极限,单核主频停滞在 3-4GHz,性能增长转而依赖多核并行与指令级并行(ILP)优化。

早期代表性 HPC CPU 参数对比

系列 |

代表型号 |

发布时间 |

核心数 |

主频 |

关键技术特点 |

|---|---|---|---|---|---|

AMD Opteron |

Opteron 6180 SE |

2010 |

12 |

2.5GHz |

集成内存控制器,HyperTransport 总线 |

AMD Opteron |

Opteron 6166 HE |

2010 |

12 |

1.8GHz |

低功耗设计(65W) |

Intel Xeon |

Xeon E5-2600 v4 |

2016 |

22 |

2.2GHz |

超线程,AVX2 指令集 |

Intel Xeon |

Xeon Platinum 8380 |

2021 |

40 |

2.3GHz |

支持 PCIe 4.0,8 通道 DDR4 |

协处理器兴起

协处理器是辅助主 CPU 的专用处理单元,可分担特定计算任务、提升运算效率。这一阶段主要有两类方向:

Intel Xeon Phi(MIC 架构):2012-2020 年尝试众核路线,初期型号参数如下:

型号 |

核心数 |

浮点性能 |

内存容量 |

内存带宽 |

TDP |

售价 |

|---|---|---|---|---|---|---|

Phi 3100 |

57 |

1 TFlops |

6 GB |

240 GB/s |

300W |

<=$2,000 |

Phi 5110P |

60 |

1.01 TFlops |

8 GB |

320 GB/s |

225W |

$2,649 |

Phi 7120 |

61 |

1.2 TFlops |

16 GB |

352 GB/s |

300W |

$4,129 |

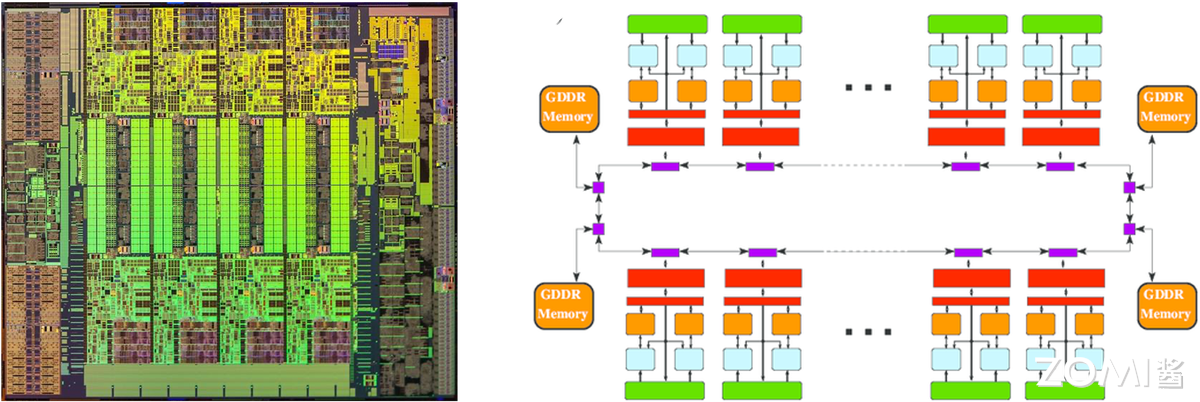

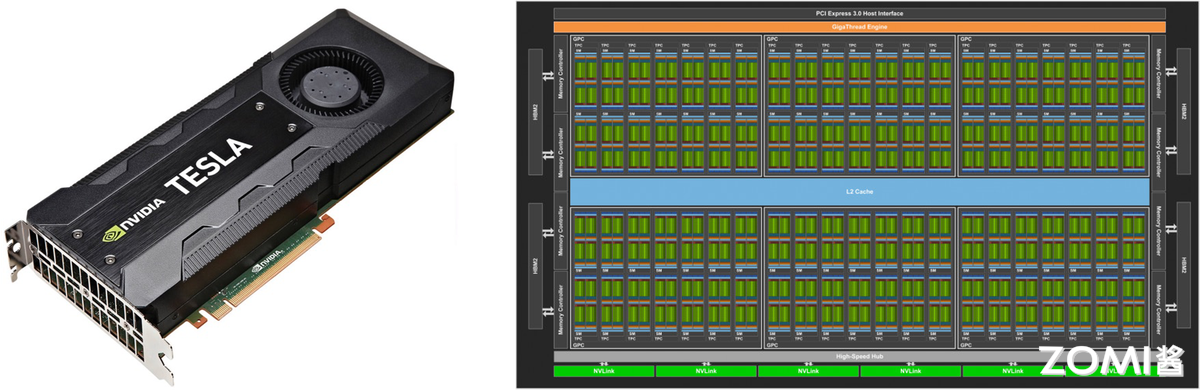

GPU 加速:NV CUDA 技术革命性地将 GPU 用于通用计算,Tesla 系列成为标杆。首代 Tesla 架构(如 G80)引入统一着色器设计,将矢量计算单元拆分为标量核心(CUDA Core),支持 C 语言编程与 SIMT(单指令多线程)执行模型,使 GPU 从图形协处理器升级为通用计算引擎,奠定 “CPU+GPU” 异构标准。

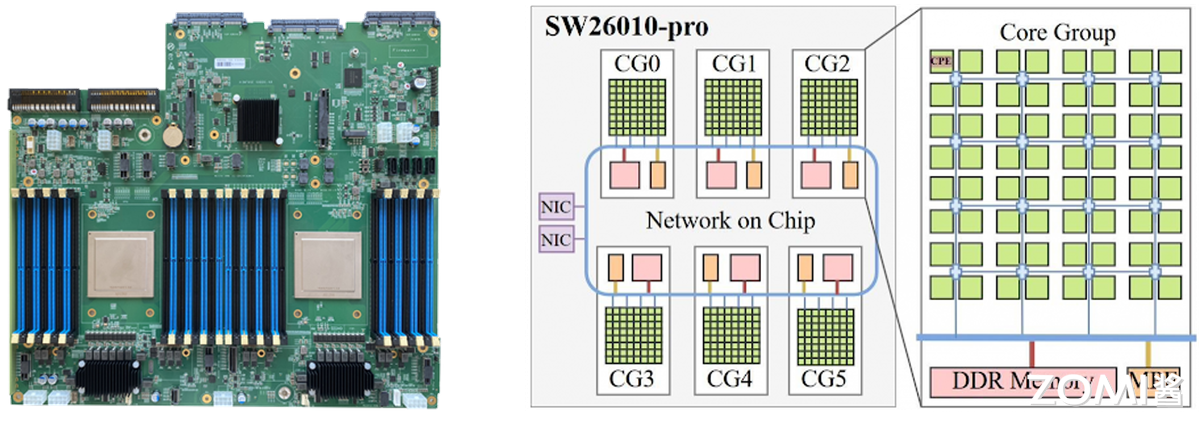

国产 CPU 突破

中国自主研发的申威 SW26010 处理器,凭借异构众核架构(256 个高性能计算核心 + 1 个管理核心),实现单芯片 3 TFlops(每秒 3 万亿次)峰值浮点计算能力,成为 “神威・太湖之光” 超算的核心动力。

该处理器采用完全自主的申威指令集架构(SW ISA),摆脱对国外指令集的依赖。搭载 4 万余颗 SW26010 的 “神威・太湖之光”,于 2016 年 6 月登顶 TOP500 榜单,终结美国超算 23 年榜首垄断,其 Linpack 实测性能达 93 PFlops(每秒 9.3 亿亿次),是全球首台突破 100 PFlops 的超算,标志人类迈入 E 级(百亿亿次)计算时代。

ARM 崛起

ARM 架构以 RISC(精简指令集)设计为核心,具备低功耗、高能效比优势,采用 IP 授权模式(苹果、华为、NVIDIA 等可定制优化),打破 x86 在服务器市场的长期垄断,其多核特性适配大规模集群横向拓展需求。

代表性服务器级 ARM 处理器包括:

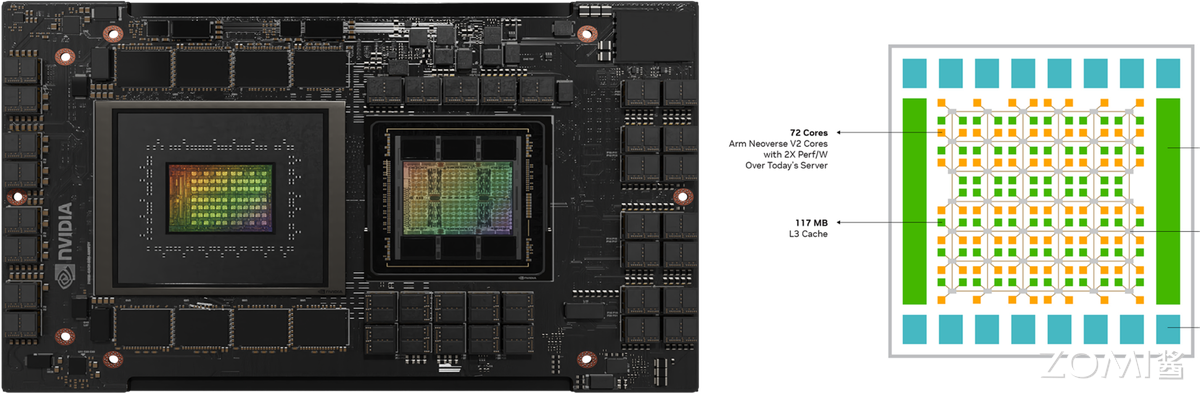

NVIDIA Grace CPU:基于 ARMv9 指令集,采用 LPDDR5X 内存子系统(能效提升 2 倍),通过 CPU-GPU 协同一致性缓存与 NVLink-C2C 直连,将延迟降至 1/10。

鲲鹏 920(Kunpeng 920):华为自主设计,基于 ARMv8.2 指令集,7nm 工艺,最高 64 核,通过优化分支预测、提升运算单元数量、改进内存子系统提升性能。

传统 ARM(移动端)与 HPC 优化版(服务器级)架构对比

特性 |

传统 ARM(移动端) |

HPC 优化版(服务器级) |

|---|---|---|

指令集 |

精简指令集(RISC) |

拓展 SIMD(SVE/SVE2) |

核心规模 |

多核低频(能效优先) |

512 核以上众核架构(如 Fujitsu A64FX) |

内存系统 |

低带宽 LPDDR |

HBM2e(>1TB/s 带宽) |

功耗管理 |

动态调频(DVFS) |

精细功耗门控(Per-core PowerGating) |

2.2 处理器发展趋势#

GPU/NPU 加速市场

NVIDIA H100/H200、AMD MI300X 成为 AI/HPC 核心算力,国产替代(寒武纪、华为昇腾)加速推进:国外 NVIDIA 凭 CUDA 生态与 NVLink 技术垄断 AI 训练市场;AMD MI300X 以异构设计与 HBM3 优势成为重要挑战者。国内华为昇腾依托达芬奇架构与昇思(MindSpore)框架,在国内智算中心快速落地;寒武纪聚焦特定领域迭代。但国产芯片仍面临 “先进封装卡脖子” 与 “软件生态成熟度不足” 两大挑战,当前形成 “国际巨头引领创新、国产在特定赛道替代” 的双轨格局。

Chiplet 与存算一体

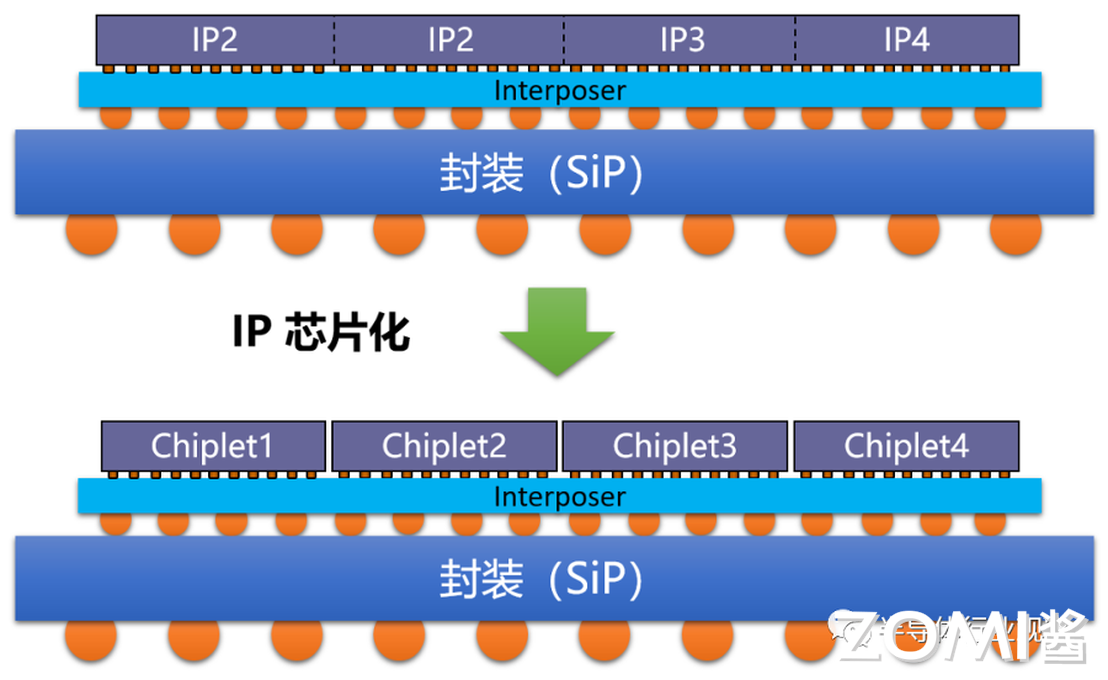

Chiplet 技术

随着 AI 需求增长,算力芯片需更大面积、存储容量与互连速度。Chiplet(小芯粒)技术将大芯片拆分为多个功能单一、工艺优化的小裸片(如 CPU 核心、GPU 核心、缓存),各裸片用适配工艺独立制造,再通过先进封装(硅中介层、EMIB、CoWoS)集成,像 “搭乐高” 一样形成系统级芯片(SoC)。

该技术可提升良率、降低成本、灵活复用成熟模块,AMD、Intel 均通过多芯片封装提升集成度。

存算一体技术

传统冯・诺依曼架构中 “计算与存储分离” 导致 “存储墙”“功耗墙”(访存带宽低、时延长、功耗高)。存算一体通过 “存储与计算融合”,结合先进封装与新型存储器件,实现计算能效数量级提升。按 “存储与计算距离”,广义存算一体分三类:

近存计算:通过封装 / 板卡集成存储与计算单元,减少数据搬运(仍为存算分离,技术成熟度高);

存内处理:存算集成于同一晶粒,存储器具备基础计算能力(如 DRAM Die 内置处理单元,适配语音识别、基因匹配);

存内计算(狭义存算一体):不区分存储 / 计算单元,利用存储介质物理特性设计电路,直接消除 “存算界限”,能效提升显著。

另外,台积电尝试 3D Fabric 技术通过 “计算单元堆叠至存储层”,进一步突破冯・诺依曼瓶颈。

2. 高性能网络#

2.1 早期阶段 (1990s-2000s)#

此阶段形成 “以太网主导 + 专有网络补充” 的格局:

以太网:千兆以太网(IEEE 802.3ab/z 标准,1Gbps 速率)因成本低被广泛采用,但延迟高(>100μs)、带宽瓶颈明显,主要用于企业局域网、家庭宽带等场景。

专有网络:Myrinet、Quadrics 等私有协议网络延迟约 10μs、吞吐量高,但生态封闭(依赖专属硬件与软件栈)、成本高、兼容性差,2009 年前后被 InfiniBand 与以太网 RDMA 取代。

2.2 技术成型(2010s-至今)#

当前主流技术包括 InfiniBand、RoCE、NVLink,分别适配不同场景需求:

InfiniBand:由 Mellanox 主导,通过 RDMA 技术绕开操作系统协议栈,实现 < 1μs 延迟与 400Gbps(约 50GB/s)带宽,生态开放、兼容多厂商设备,是超算与云数据中心主流互连方案。

RoCE:基于以太网的 RDMA 技术,复用现有以太网设施降低成本,延迟约 10-20μs、带宽达 400Gbps,华为、阿里云等国产厂商积极布局 RoCEv2,成为突破 InfiniBand 垄断的关键路径。

NVLink:NVIDIA 专为 GPU 互联设计的高速总线,替代传统 PCIe,第四代带宽达 900GB/s、延迟纳秒级,用于节点内多 GPU 数据交换,后续演进为 NV Fusion。

2.3 高性能网络发展趋势#

AI 与超大规模数据中心推动网络向 “更低延迟、更高带宽、更智能” 演进,核心趋势包括:

InfiniBand 持续领跑超低延迟:NVIDIA Quantum-2 支持 400Gb/s 单端口带宽,NDR 1.6Tb/s 速率将满足千卡级 AI 集群需求;

RoCE v2 + 智能网卡(DPU/IPU)重塑以太网:DPU/IPU 卸载 CPU 的网络、存储、安全功能,结合 RoCE v2 实现类 InfiniBand 性能;

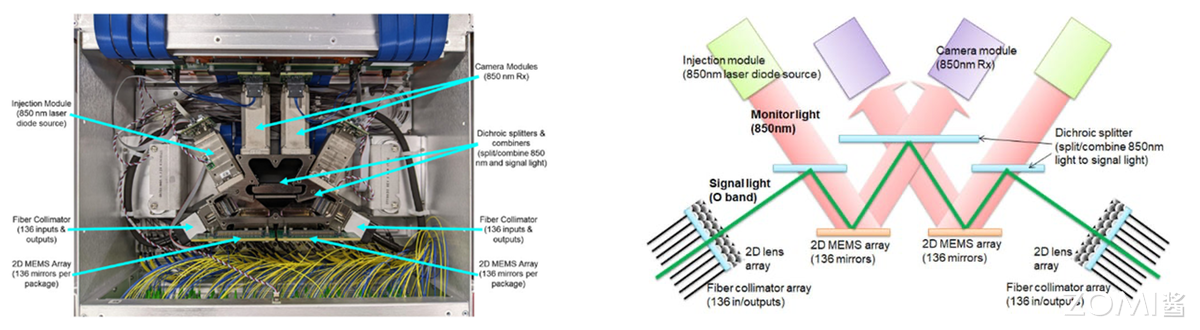

光互连突破铜缆限制:硅光集成(低成本光器件)、共封装光学(光引擎与芯片同封装降功耗)、光学链路开关(光层动态配置路径)成为下一代网络核心;

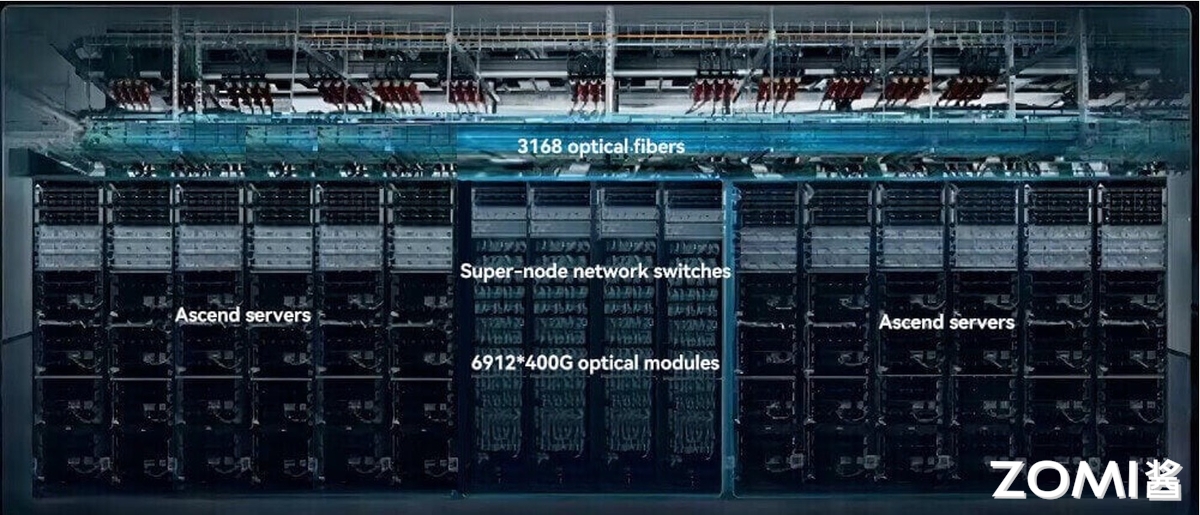

专用协议适配异构计算:如华为灵渠总线,专为 CPU-NPU、NPU-NPU 通信设计,优化大规模 AI 集群数据交换效率。

3. 高性能存储#

3.1 硬盘时代:SSD 取代 HDD#

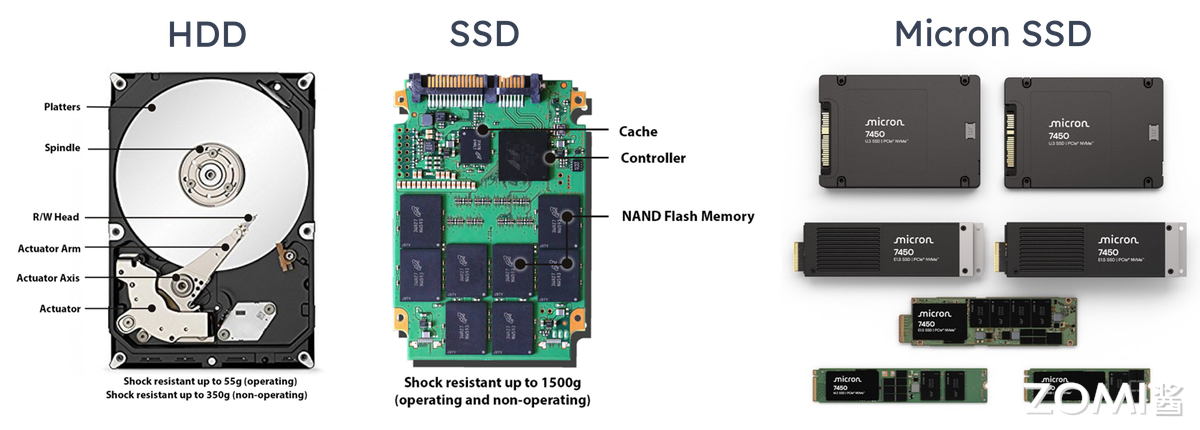

HDD(机械硬盘):依赖旋转磁盘与机械臂读写,速度慢(延迟 ms 级)、易出机械故障,但容量大、每 GB 成本低,希捷、西数等厂商产品难满足 HPC 需求;

SSD(固态硬盘):基于闪存芯片,无活动部件,读取速度、耐用性、能效均优于 HDD,如三星 PM1733(30TB)顺序读写达 7GB/s、延迟降至 50μs,逐步取代 HDD。

3.2 分布式存储与文件系统#

分布式文件系统(DFS)将网络中分散存储资源整合为逻辑树形结构,方便用户访问,Lustre、Ceph 等支撑 EB 级吞吐(如 Lustre 带宽突破 1TB/s)。

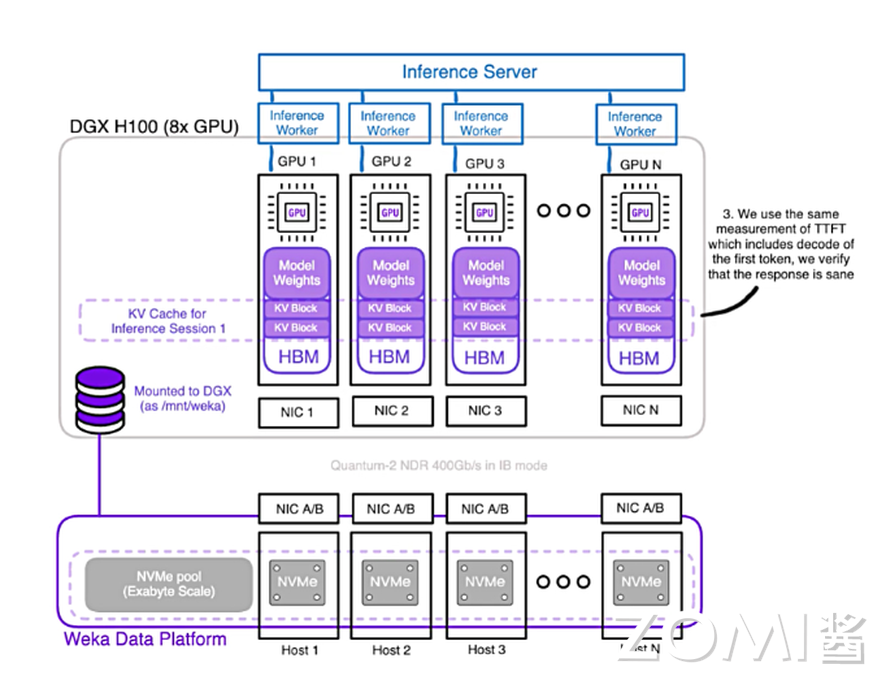

LLM(LLM )参数量达 100B 级,传统存储因数据复制耗时导致 GPU 利用率低,全闪文件系统成为解决方案:

全闪文件系统专为 SSD 优化,通过 NVMe-OF+RDMA 实现高性能存储集群,NVMe-OF 时延比肩直连存储;

商业方案为主(weka.io、VAST,阿里云 CPFS、百度云 PFS),开源方案较少(如 Intel DAOS)。

3.3 新存储技术革命#

SCM 存储级内存

SCM(如 Intel Optane 傲腾)填补 DRAM 与 SSD 的性能鸿沟,兼具内存速度与硬盘持久性。傲腾采用 3DXpoint 相变存储技术,降低读取延迟、实现断电保护,但成本高未能大规模普及(如 2017 年发布的 P4800X 固态硬盘)。

HBM 高带宽内存

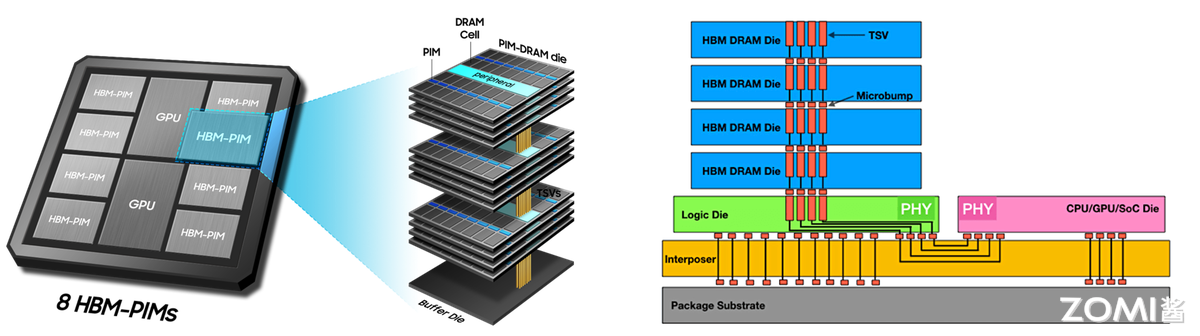

HBM 通过硅通孔垂直堆叠 DRAM,与 GPU/NPU 封装集成,实现大容量、高位宽存储:

发展历程:2013 年 SK 海力士研发 HBM1,2016 年 HBM2 量产,2022 年 HBM3 规范发布(每引脚速率 6.4Gb/s,单设备带宽 819GB/s);

AI 场景价值:支撑大模型权重与中间数据高速交换,如 NVIDIA A100 的 40GB HBM2e 显存(带宽 1.5TB/s)可高效训练百亿参数模型。

3.4 高性能存储发展#

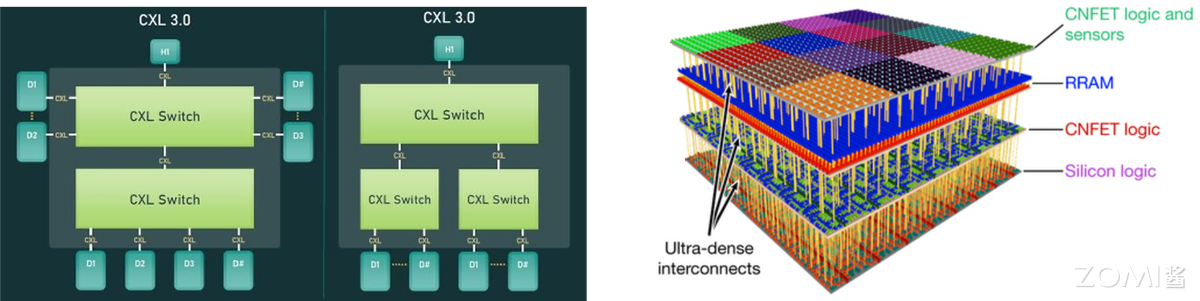

SCM+CPFS 3.0 实现资源池化:CXL 3.0 协议推动 CPU/GPU 共享 SCM 资源,打破内存墙;

HBM 持续迭代成 AI 标配:2025 年 HBM3e 带宽突破 1TB/s,HBM4 将优化 3D 堆叠;

存算一体架构重构:计算单元嵌入存储层(如三星 HBM-PIM),减少数据搬运;

新型存算器件应用:忆阻器、相变存储器(PCM)等支持内存计算,边缘 AI 场景能效提升 100 倍。

4. 高性能服务器#

4.1 服务器性能导向(2000s)#

刀片服务器普及

刀片服务器是模块化 “精简版” 服务器,由刀片机箱(共享电源、冷却、网络)与刀片设备组成,核心优势是高密度:

2000 年:RLX System 324 在 42U 机柜集成 324 个 CPU,但采用低性能处理器;

2003 年:IBM BladeCenter 平衡 “计算密度与单刀片性能”;

2006 年:IBM BladeCenter H 提升 10 倍带宽,HP BladeSystem c-class 引入虚拟连接、能量智控技术。

风冷散热瓶颈

刀片服务器机柜功率达 20kW 以上,传统风冷(适用于 <15kW 机柜,PUE>1.5)无法满足需求。且服务器需 7X24 运行,高负载下处理器发热量大,散热成为影响稳定性与能耗的关键问题。

(注:PUE = 数据中心总耗电量 / IT 设备耗电量,理想值 1.0,超算 / AI 数据中心液冷可降至 1.1 以下)

4.2 绿色化阶段(2010s-至今)#

散热技术突破

冷板液冷:非接触式散热,通过液冷板将热量传递给循环液体,对服务器改动小,曙光数创 C8000 系列 PUE 低至 1.04;

浸没式液冷:器件直接浸没在绝缘冷却液中,散热效率高、无噪音,分单相与相变两类。阿里云 “麒麟” 采用该技术,PUE 约 1.09,节省 75% 空间,冷却液无腐蚀且可循环。

模块化设计

超算系统通过标准化机柜单元集成计算、存储、网络,实现快速部署与扩展。以 Frontier 超算为例:

74 个标准机柜,每个机柜含 64 个刀片服务器(2 个计算节点 / 刀片);

采用 HPE Cray Slingshot-11 高速网络,部署于美国橡树岭国家实验室,体现异构计算与高密度集成水平。

4.3 高性能服务器未来趋势#

液冷普及

全球能效要求趋严(欧盟 2030 年 PUE≤1.3,中国 “东数西算” 枢纽节点 PUE≤1.3),液冷散热效率比风冷高 1000 倍,成为达标必选方案:Intel/AMD 商用服务器采用冷板液冷,阿里云 “麒麟”、谷歌 AI 数据中心用浸没式液冷。

整机柜设计

通过系统级整合提升算力密度与能效:

曙光硅立方:单机柜集成计算 / 冷却 / 供电,浸没相变液冷,PUE=1.04,功率密度 160kW(较风冷提升 4-5 倍);

华为昇腾 384 超节点:12 个计算柜 + 4 个总线柜,384 颗昇腾 NPU+192 颗鲲鹏 CPU 通过 MatrixLink 互联,算力 300Pflops,单卡推理吞吐量 2300 Tokens/s。

5. 总结与思考#

本文从处理器、网络、存储、服务器四大核心硬件维度,梳理了 HPC 的发展历程与趋势:处理器从 CPU 主导转向异构计算(GPU/ARM/ 国产芯片崛起),网络从以太网与专有网络进化到 InfiniBand/RoCE/ 光互连,存储经历 HDD 到 SSD 的迭代并向 SCM/HBM/ 存算一体突破,服务器则从性能导向转向绿色化(液冷)与模块化。整体来看,HPC 硬件始终围绕 “性能提升、能效优化、场景适配” 演进,未来将进一步通过技术融合(如 Chiplet、存算一体)与国产化替代,支撑 AI、超算等领域的算力需求。

6. 本节视频#

7. 引用与参考#

https://www.witintech.com/upfiles/202312051029031006456460.pdf

https://aws.amazon.com/cn/compare/the-difference-between-ssd-hard-drive/

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%B2%BF_(%E8%B6%85%E7%B4%9A%E9%9B%BB%E8%85%A6)

https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E7%AB%8B%E6%96%B9/24229490?anchor=1&fragment=1#1

https://www.sohu.com/a/915158063_115479?scm=10001.325_13-325_13.0.0.5_32