01.KV Cache 原理分析(DONE)#

Author by: 张艺蓉

随着 LLM 的发展,模型生成的 Token 长度不断增加,注意力计算成为推理性能核心瓶颈。KV Cache 是解决这一问题的关键措施,它通过缓存已计算的 Key 和 Value 矩阵,避免自回归生成过程中重复计算历史 Token 的注意力分数,从而显著降低推理延迟、提升吞吐量。

本节旨在对 KV Cache 技术进行全面梳理。我们将从大模型推理的基本流程出发,解析其计算瓶颈与 KV Cache 的设计动机;在此基础上,深入阐述 KV Cache 的核心原理与具体实现方案;最后通过定量分析,明确 KV Cache 的显存开销特征及长序列场景下的挑战。

2. 大模型推理流程#

2.1 推理阶段划分#

大模型推理的核心是自回归生成:模型依据历史 Token 序列 \([t_1, t_2,...,t_n]\) 预测下一个最可能的 Token \(t_{n+1}\),生成的 Token 会与输入序列拼接,作为下一轮推理的输入 \([t_1, t_2,...,t_n,t_{n+1}]\),重复该过程直至遇到终止符或达到最大长度。

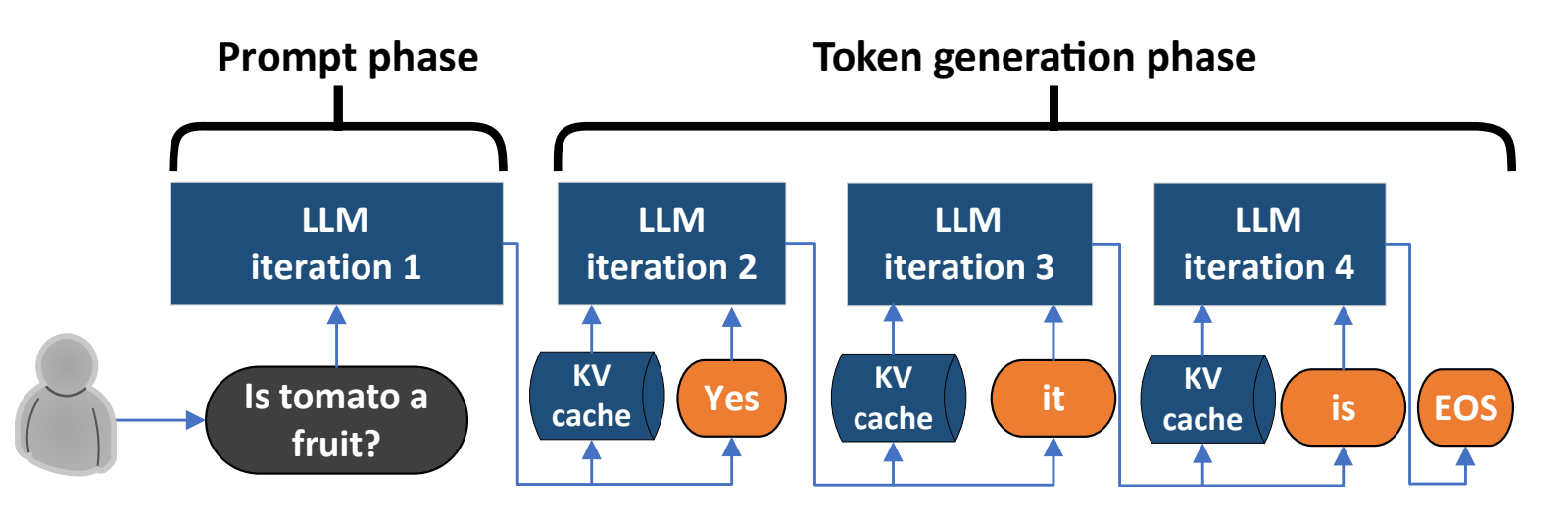

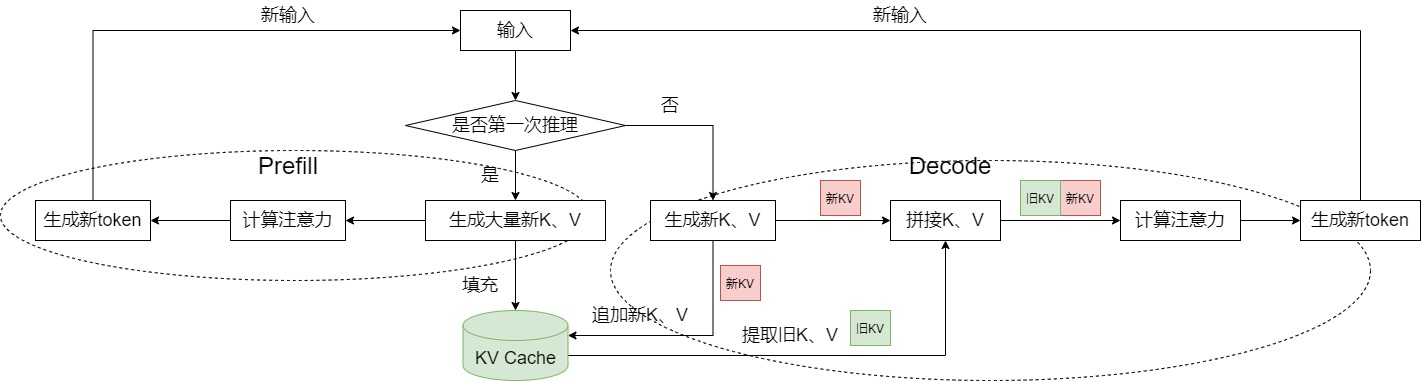

为实现高效推理,该过程被划分为两个核心阶段,二者在计算方式、并行度上存在显著差异:

Prefill 阶段(Prompt 处理阶段):一次性并行处理用户输入的全部 Prompt,计算所有 Token 的 K、V 向量及初始注意力状态,为第一个新 Token 生成提供基础。

Decode 阶段(Token 生成阶段):逐一生成新 Token,每一步仅输入上一轮生成的单个 Token,利用历史缓存的 KV 向量计算注意力,避免重复处理已有的历史序列。

2.2 推理计算瓶颈分析#

在未启用 KV Cache 时,推理过程的核心计算流程如下(以单个 Token 自回归为例),各模块依次执行:

Embedding 层:将输入 Token 映射为固定维度的词向量(Embedding Vector)。

QKV 计算:词向量与权重矩阵 \(W_q\)、\(W_k\)、\(W_v\) 相乘,生成 Query(查询)、Key(键)、Value(值)向量。

Causal Attention 层:计算当前 Token 与所有历史 Token 的注意力分数,且仅允许关注“当前及之前”的 Token(通过掩码屏蔽未来位置)。

FFN 层:注意力输出经 FFN 变换后,作为当前层输出(或用于最终 Token 预测)。

整个过程的核心是注意力计算,其基础公式为:

其中,\(Q\)、\(K\)、\(V\) 矩阵由输入序列 \(X\) 与对应权重矩阵相乘得到:

\(\sqrt{d_k}\) 为缩放因子(\(d_k\) 为 Key 向量维度),用于缓解注意力分数过大导致的 softmax 梯度消失问题,后续公式中为简化表述暂不体现。

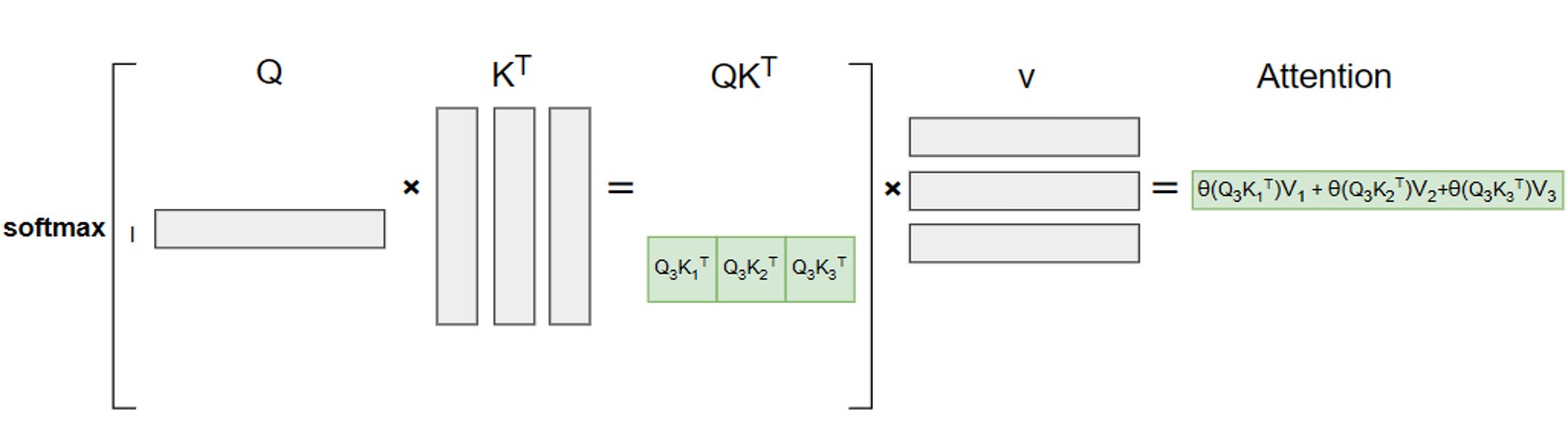

由于因果注意力的约束,第 \(t\) 个 Token 的注意力计算仅依赖前 \(t\) 个 Token 的 K、V 向量,公式可展开为:

为直观展示计算过程,下文用 \(\text{softmaxed}(·)\) 表示 softmax 运算后的结果。

无 KV Cache 时计算冗余#

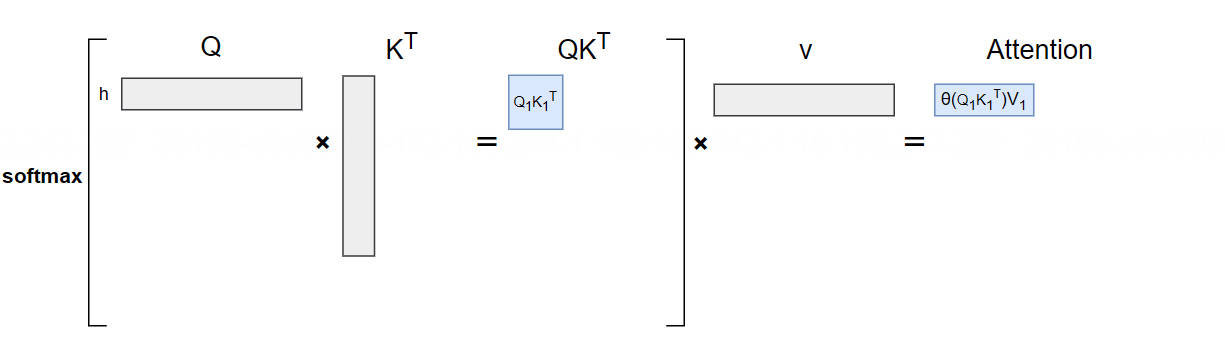

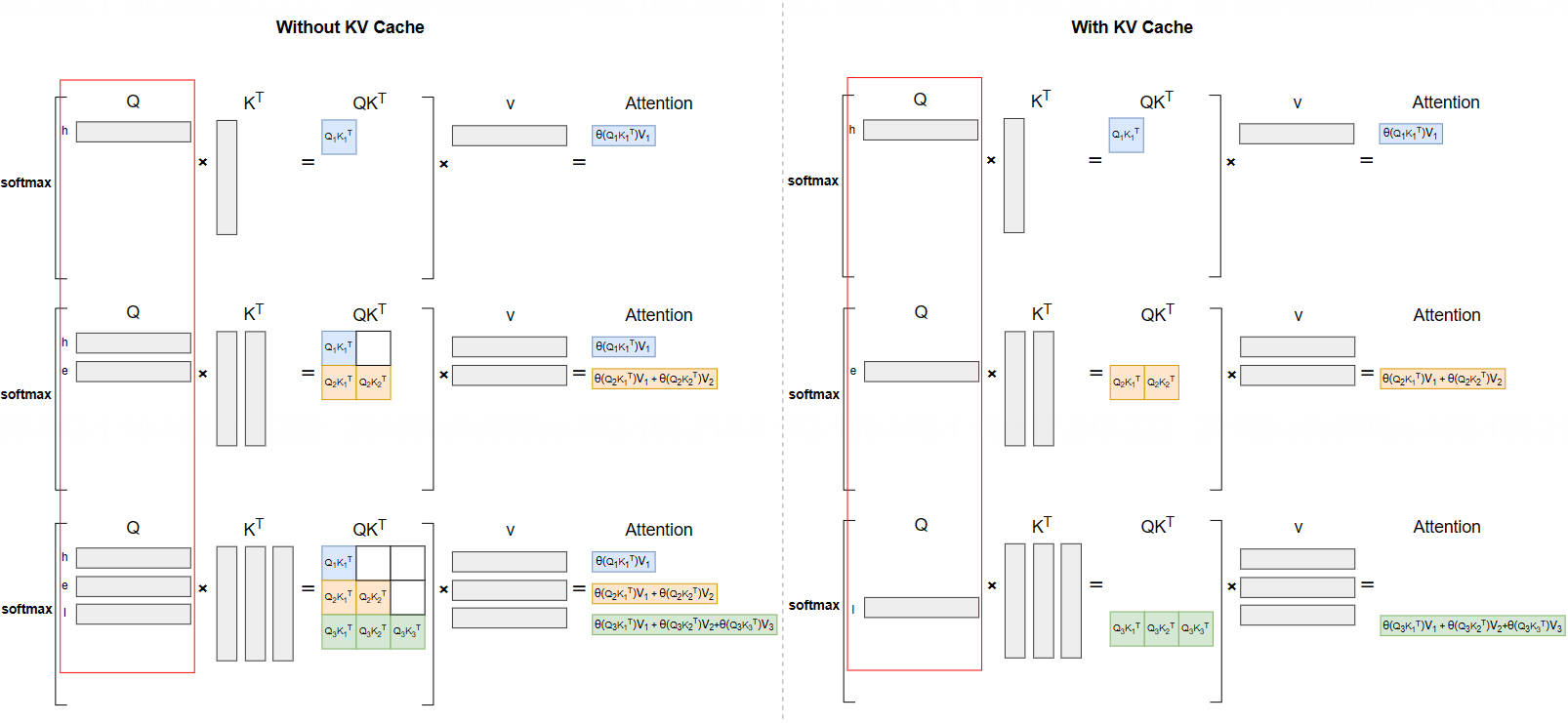

以生成序列“hello”为例,分步拆解无 KV Cache 时的注意力计算:

输入“h”(\(t_1\)),生成“e”(\(t_2\)):

计算公式:\(\text{Att}_1 = \text{softmaxed}(q_1 k_1^T) \cdot v_1\)

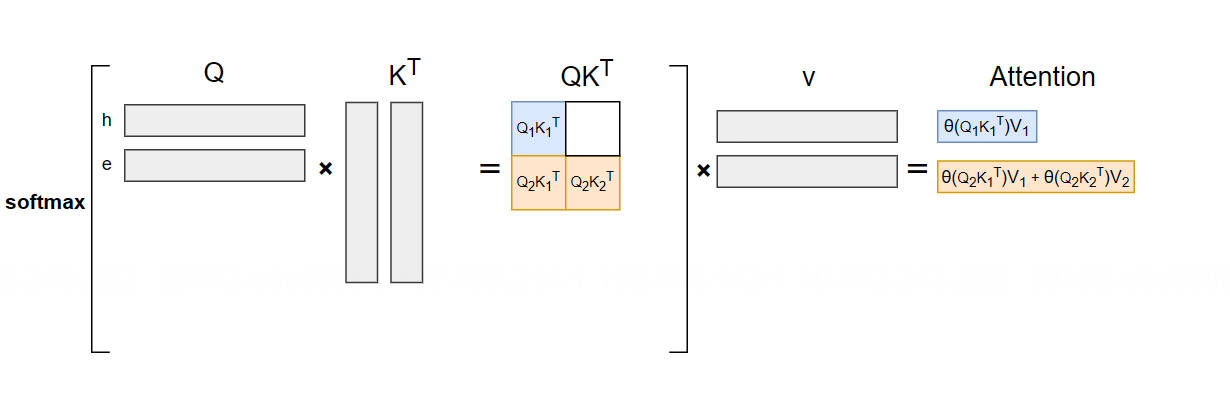

输入“he”(\(t_1, t_2\)),生成“l”(\(t_3\)):

计算公式:\(\text{Att}_2 = \text{softmaxed}(q_2 k_1^T) \cdot v_1 + \text{softmaxed}(q_2 k_2^T) \cdot v_2\)

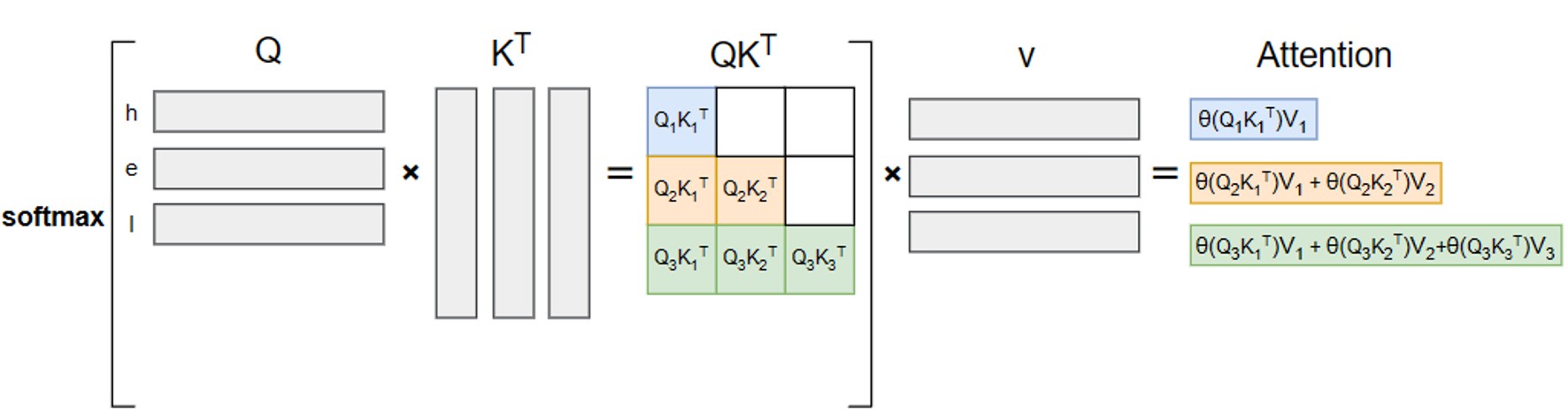

输入“hel”(\(t_1, t_2, t_3\)),生成“l”(\(t_4\)):

计算公式:\(\text{Att}_3 = \text{softmaxed}(q_3 k_1^T) \cdot v_1 + \text{softmaxed}(q_3 k_2^T) \cdot v_2 + \text{softmaxed}(q_3 k_3^T) \cdot v_3\)

可见,无 KV Cache 时,每一步生成新 Token 都需重新输入全部历史序列,重复计算所有历史 Token 的 K、V 向量及注意力分数。这导致总计算复杂度与生成序列长度 \(T\) 呈平方关系(\(O(T^2)\))——当序列长度达到 1k、10k 时,计算量会呈指数级增长,推理延迟急剧升高,完全无法满足实际应用需求。

3. KV Cache 核心原理#

3.1 设计核心前提#

KV Cache 的优化逻辑源于一个关键观察:因果注意力中,历史 Token 的 K、V 向量是“静态不变”的。

在自回归生成过程中,第 \(t\) 个 Token 的 K、V 向量仅由其自身的词向量和模型权重决定,与后续生成的 Token 无关。一旦计算完成,这些 K、V 向量在后续所有步骤中都不会改变,可被永久复用。

基于这一前提,自然的优化思路是:将历史 Token 的 K、V 向量缓存至显存,后续生成新 Token 时,仅需计算当前 Token 的 Q 向量,直接与缓存的 K、V 矩阵进行注意力计算,无需重复处理历史序列。

3.2 优化后计算流程#

仍以生成“hello”的第三步(输入“hel”生成“l”)为例,启用 KV Cache 后的计算流程如下:

此时,注意力计算仅需两步:

计算当前 Token(\(t_3\))的 Q 向量 \(q_3\);

直接调用缓存的历史 K 矩阵(\(k_1, k_2\))和 V 矩阵(\(v_1, v_2\)),与 \(q_3\) 计算注意力分数,再叠加当前 Token 的 \(k_3\)、\(v_3\) 结果。

计算公式简化为:

其中 \(\text{Cache}_K = [k_1, k_2]^T\)、\(\text{Cache}_V = [v_1, v_2]^T\) 为缓存的历史 K、V 矩阵。

3.3 有无 Cache 对比#

下图直观展示了 KV Cache 的优化效果:

无 KV Cache:每步需输入全部历史序列,重复计算所有 K、V 向量,计算量随序列长度平方增长;

有 KV Cache:仅需输入当前 Token,复用历史 K、V 缓存,计算量随序列长度线性增长(\(O(T)\)),大幅降低推理开销。

3.4 为何无需缓存 Q 向量#

一个关键疑问是:为何仅缓存 K、V 而非 Q?核心原因是Q 向量的“使用场景唯一性”:

K、V 向量的作用是“提供历史信息”,所有后续 Token 的注意力计算都需要调用;

Q 向量的作用是“查询历史信息”,仅用于当前 Token 的注意力计算,后续 Token 生成时无需复用(每个 Token 的 Q 向量都是独立的)。

缓存 Q 向量不仅无法降低计算量,还会额外占用显存,因此 KV Cache 仅聚焦于 K、V 矩阵的缓存。

3.5 完整工作流程#

KV Cache 在大模型推理中的完整流程如下:

Prefill 阶段:并行处理输入 Prompt 的所有 Token,计算每个 Token 的 K、V 向量,缓存至显存,同时完成初始注意力计算,生成第一个新 Token;

Decode 阶段:

输入上一轮生成的单个 Token,计算其 Q、K、V 向量;

将新 Token 的 K、V 向量拼接至缓存的 KV 矩阵中,更新 Cache;

用新 Token 的 Q 向量与更新后的 KV 矩阵计算注意力分数,经 FFN 后生成下一个 Token;

重复 Decode 阶段,直至生成终止符或达到最大序列长度。

4. KV Cache 实现方案#

KV Cache 的核心实现逻辑是“缓存历史 K、V 向量 + 新向量拼接更新”,随着大模型框架的发展,实现方式从早期的手动拼接演进为标准化的 Cache 类封装,灵活性和扩展性显著提升。

4.1 早期手动拼接实现#

以 Hugging Face Transformers 库中 GPT-2 的早期实现为例,KV Cache 通过元组(Tuple)存储,手动进行张量拼接更新:

# 检查是否存在上一轮的缓存 (layer_past)

if layer_past is not None:

past_key, past_value = layer_past

# 将之前的 key 和当前计算出的 key 拼接(维度:-2 对应序列长度维度)

key = torch.cat((past_key, key), dim=-2)

# 将之前的 value 和当前计算出的 value 拼接

value = torch.cat((past_value, value), dim=-2)

if use_cache is True:

# 将拼接后、更新过的 key 和 value 作为新的缓存 (present) 准备返回

present = (key, value)

else:

present = None

缓存数据结构说明#

早期实现中,layer_past 存储每层每个注意力头的 K、V 向量,维度为 [2, batch_size, num_heads, seq_len, head_dim],各维度含义如下:

第一维(2):固定存储 Key(索引 0)和 Value(索引 1);

第二维(batch_size):推理批次大小(如同时处理 16 条请求则为 16);

第三维(num_heads):注意力头数量(如 GPT-2 每层 12 个头);

第四维(seq_len):当前缓存的序列长度(Prompt 长度 + 已生成 Token 数);

第五维(head_dim):单个注意力头的向量维度(如 GPT-2 总隐藏层维度 768,12 个头则为 64)。

4.2 标准 Cache 类实现#

早期手动拼接方案存在明显缺陷:代码冗余(每个模型需重复实现拼接逻辑)、扩展性差(无法适配复杂缓存策略)。为此,Transformers 库引入了 Cache API(transformers/src/transformers/cache_utils.py),将 KV 缓存封装为专用类,统一管理存储、更新、重排等逻辑。

Cache 类核心接口#

class Cache:

"""

所有缓存类的基类(抽象类),具体逻辑由子类实现

"""

is_compileable = False

def __init__(self):

super().__init__()

def update(

self,

key_states: torch.Tensor,

value_states: torch.Tensor,

layer_idx: int,

cache_kwargs: Optional[dict[str, Any]] = None,

) -> tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]:

"""

核心更新方法:将新计算的 K/V 向量更新到指定层缓存

参数:

key_states/value_states:当前 Token 的 K/V 向量

layer_idx:当前层索引(如第 3 层 Transformer 块)

cache_kwargs:额外参数(如 cache_position 指定拼接位置)

返回:更新后的完整 K/V 向量

"""

raise NotImplementedError("Make sure to implement `update` in a subclass.")

def get_seq_length(self, layer_idx: Optional[int] = 0) -> int:

"""返回指定层缓存的序列长度"""

def get_max_cache_shape(self) -> Optional[int]:

"""返回缓存的最大容量(支持的最大序列长度)"""

def get_usable_length(self, new_seq_length: int, layer_idx: Optional[int] = 0) -> int:

"""根据新输入序列长度,返回当前缓存的可用长度(适配滑动窗口等策略)"""

def reorder_cache(self, beam_idx: torch.LongTensor):

"""为束搜索(Beam Search)重排缓存:根据选定的束索引调整 K/V 顺序"""

模型集成方式#

现在模型仅需调用 Cache 类的 update 方法即可完成缓存管理,无需关注底层拼接逻辑,代码简洁且可复用:

# 检查是否存在缓存对象 (past_key_value)

if past_key_value is not None:

if isinstance(past_key_value, EncoderDecoderCache):

if is_cross_attention: # 交叉注意力层:取出对应的交叉注意力缓存

past_key_value = past_key_value.cross_attention_cache

else: # 自注意力层:取出自注意力缓存

past_key_value = past_key_value.self_attention_cache

# 缓存更新参数(cache_position 标记新 Token 的序列位置)

cache_kwargs = {"cache_position": cache_position}

# 调用 update 方法更新缓存,返回完整 K/V 向量

key_states, value_states = past_key_value.update(

key_states, value_states, self.layer_idx, cache_kwargs=cache_kwargs

)

启用/关闭方式#

Transformers 库的 generate 方法通过 use_cache 参数控制 KV Cache:

use_cache=True(默认):启用 KV Cache,优先保证推理速度;use_cache=False:关闭 KV Cache,节省显存(适用于显存不足的场景)。

4.3 核心优化点#

标准化 Cache 类的设计带来两大核心优势:

支持复杂缓存策略:如

SinkCache(抛弃早期 Token 以支持超长序列)、SlidingWindowCache(滑动窗口缓存,仅保留最近 N 个 Token 的 K/V)等,可通过子类扩展实现;兼容模型并行与分布式推理:缓存对象可被多个 GPU 节点共享,支持跨设备缓存同步,适配大规模模型部署。

5. KV Cache 显存开销分析#

KV Cache 虽能降低计算量,但会显著占用显存——其显存开销与序列长度呈线性增长,是长序列推理的核心显存瓶颈。

5.1 显存占用公式#

KV Cache 的显存占用可通过以下公式精确计算:

各参数含义:

2:需同时缓存 K 和 V 两个矩阵;num_layers:模型的 Transformer 块层数(如 GPT-3 为 96 层);batch_size:推理批次大小(同时处理的请求数);seq_len:缓存的序列总长度(Prompt 长度 + 已生成 Token 数);hidden_size:模型的总隐藏层维度(如 GPT-3 为 12288);precision_bytes:数据精度对应的字节数(FP32=4、FP16=2、BF16=2、INT8=1、INT4=0.5)。

5.2 典型模型量化示例#

以 GPT-3 175B 模型为例,对比不同序列长度、精度下的 KV Cache 显存占用(批次大小=16):

模型参数 |

数值 |

|---|---|

参数量 |

175B |

层数(num_layers) |

96 |

隐藏层维度(hidden_size) |

12288 |

常规序列长度(seq_len=1024)#

FP32 精度:\(2 \times 96 \times 16 \times 1024 \times 12288 \times 4 / 1024^3 = 144\) GB;

FP16/BF16 精度:\(2 \times 96 \times 16 \times 1024 \times 12288 \times 2 / 1024^3 = 72\) GB;

INT8 量化:\(2 \times 96 \times 16 \times 1024 \times 12288 \times 1 / 1024^3 = 36\) GB;

INT4 量化:\(2 \times 96 \times 16 \times 1024 \times 12288 \times 0.5 / 1024^3 = 18\) GB。

可见,FP16 精度下 KV Cache 显存占用已达 72 GB,约为 GPT-3 模型参数量(FP16 下约 350 GB)的 20%——这一开销在多批次、长序列场景下会急剧扩大。

5.3 长序列场景瓶颈#

当前大模型推理逐渐向超长上下文(如 32k、64k、128k)演进,而 KV Cache 显存占用与序列长度呈线性增长,成为核心制约因素。

仍以 GPT-3 175B 模型(batch_size=16、FP16 精度)为例,当序列长度扩展至 32k 时:

2.25 TB 的显存需求远超当前单卡最大显存(如 A100 为 80 GB、H100 为 80/160 GB),即使采用多卡模型并行,也需数十张 GPU 才能满足——未经优化的 KV Cache 完全无法支撑超长序列推理。

5.4 显存优化技术方向#

长序列场景下的 KV Cache 显存瓶颈,催生了一系列针对性优化技术:

量化压缩:如 FP8/INT8/INT4 量化 KV Cache,在保证精度损失可控的前提下降低显存占用;

分页管理:如 PagedAttention,将 KV Cache 拆分为固定大小的块,动态分配显存,减少碎片;

滑动窗口注意力:仅缓存最近 N 个 Token 的 KV,丢弃早期 Token(如 Llama 3 的 128k 上下文依赖此技术);

稀疏注意力:仅计算当前 Token 与关键历史 Token 的注意力,减少 KV Cache 存储量。

6. 总结与思考#

KV Cache 的本质是以空间换时间,通过缓存历史 Token 的 K、V 矩阵,将注意力计算复杂度从 \(O(T^2)\) 降至 \(O(T)\),是大模型推理效率提升的关键技术。

Decode 阶段仅需输入当前 Token,计算其 Q 向量后,与缓存的 KV 矩阵直接进行注意力计算,无需重复处理历史序列;新 Token 的 K、V 向量会拼接至缓存,供后续步骤复用。

KV Cache 显存占用公式为 \(2 \times \text{num_layers} \times \text{batch_size} \times \text{seq_len} \times \text{hidden_size} \times \text{precision}_\text{bytes}\),与序列长度呈线性增长,是长序列推理的核心显存瓶颈。

引用与参考#

[1] Liu C, Chen Y, Zhou F, et al. Fast Inference of Large Language Models with Dynamic Speculative Decoding(Preprint/OL). (2023-11-30) (2025-11-03). https://arxiv.org/pdf/2311.18677.

[2] 机器学习算法与 Python 学习。大模型推理优化: speculative decoding 原理与实践 (EB/OL). (2023-05-12) (2025-11-03). https://zhuanlan.zhihu.com/p/624740065.

[3] rossiXYZ. 深入解析 vLLM 推理框架的性能优化技巧 (EB/OL). (2024-04-10) (2025-11-03). https://www.cnblogs.com/rossiXYZ/p/18799503.

[4] 人工智能前沿科技。大模型分布式推理:模型并行与数据并行实践 (EB/OL). (2023-06-08) (2025-11-03). https://zhuanlan.zhihu.com/p/630832593.

[5] 深度学习算法工程师。大模型 KV Cache 优化:从原理到工程实现 (EB/OL). (2023-09-15) (2025-11-03). https://zhuanlan.zhihu.com/p/662498827.

Taoqick. (2024, March 18). vLLM inference framework deployment and performance tuning guide. CSDN. https://blog.csdn.net/taoqick/article/details/137476233

Ningyanggege. (2023, November 10). Large model inference memory optimization: PagedAttention and video memory scheduling strategies. CSDN. https://blog.csdn.net/ningyanggege/article/details/134564203